뉴스

“수탁연구개발비 조세지원 배제, 바이오산업에 악영향”

정책토론회서 성공 불확실성 높은 산업 특성 고려 특별배려 지원육성 필요

김정일 기자 │ jikim@yakup.com

입력 2021-07-09 06:00 수정 2021.07.09 09:13

수탁연구개발에 대한 조제지원이 이뤄져야 국내 바이오의약품산업의 국제경쟁력을 강화할 수 있다는 의견이 제시됐다.

한국바이오의약품협회는 8일 여의도 페어몬트 앰버서더 서울에서 국회 기획재정위원회 김영진 의원, 정일영 의원, 한국납세자연합회(회장 홍기용)와 공동으로 ‘바이오의약품산업 수탁연구개발비 세제 합리화 방안 마련 정책 토론회를 개최했다.

홍기용 인천대 교수, 육지훈 중앙대 교수, 문진주 부산외국어대 교수가 ‘바이오의약품산업 수탁연구개발비의 세제 합리화와 납세자 권익’을 주제로 발제했다.

홍기용 교수는 “우리나라는 연구개발비 세액공제의 대상에서 수탁연구개발비에 대한 것은 원천적으로 배제하고 있다”며 “대부분의 국가는 우리나라와 같이 연구개발에 대해 자체연구개발 혹은 위탁연구개발에 대해서만 조세지원을 하는 제도를 유지하고 있지만 OECD 37개국 중 11개 국가에서는 수탁연구개발기업에 대해서도 각종 조세지원을 하고 있다”고 설명했다.

수탁연구개발기업에 하는 조세지원을 하는 국가는 벨기에, 헝가리, 네덜란드, 루마니아, 영국(위탁자가 영국세금을 내지 않는 경우의 대기업), 오스트리아, 아일랜드, 슬로바키아(수탁자가 사적기관인 경우), 덴마크, 아이슬랜드(연구개발 공동연구), 터키 등이다.

홍 교수는 “우리나라는 수탁연구개발기업에 대한 조세지원(세액공제)를 원천적으로 배제하고 있어 수탁연구개발기업의 발전을 저해하고 위탁연구개발기업의 원가상승 등 비효율성으로 인해 국가경쟁력 상실 가능성이 대두되고 있다”고 지적했다.

또한 “우리나라는 자체연구개발과 위탁연구개발기업만 조세지원을 함으로써, 최근 세계적인 기업으로 성장하려는 수탁연구개발의 글로벌기업이 더욱더 성장하는데 지장을 초래하고 있으며, 특히 위탁 및 수탁의 연구개발이 활발한 바이오산업에 가장 큰 악영향을 미치고 있다”고 덧붙였다.

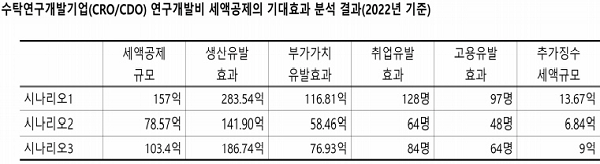

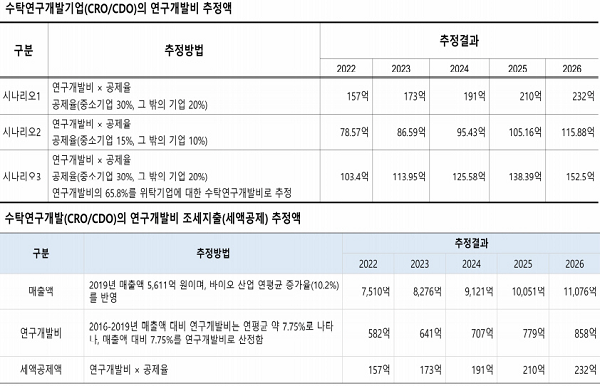

홍 교수 등은 바이오의약품산업 수탁연구개발기업의 연구개발비 세액공제 규모를 추정하기 위해 세 가지 시나리오를 제시했다.

시나리오1은 조세특례제한법 제10조 제1항제1호의 선성장·원천기술 연구개발비의 세액공제율(중소기업 30%, 그 밖의 기업 20%)을 반영했고, 시나리오2는 기존의 신성장·원천기술 연구개발비의 위탁연구기업에 대한 세액공제율을 고려해 새로운 세액공제율(중소기업 15%, 그 밖의 기업 10%)을 반영했다. 시나리오3은 해외에서 위탁한 수탁연구개발에 대해서만 세액공제(중소기업 30%, 그 밖의 기업 20%)를 적용하는 방안을 내놨다.

|

시나리오별로 2022년 세액공제 규모는 157억, 78.57억, 103.4억이었고 생산유발 효과는 283.54억, 141.90억, 186.74억, 부가가치 유발 효과는 116.81억, 58.46억, 76.93억, 취업유발 효과는 128명, 64명, 84명으로 추정됐다.

또한 연구개발(CRO/CDO)의 세액감면액에 비해 바이오의약품기업의 매출 성장으로 법인세가 증가함에 따라 전체 세수는 오히려 늘어날 것으로 예상됐다.

|

바이오의약품산업 전체의 법인세 추계에 살펴보면 2022년 9,546억원, 2023년 1조2,240억원, 2024년 1조3,000억원, 2025년 1조5,172억원, 2024년 1조 7,705억원으로 증가할 것으로 전망됐다. 바이오의약품산업 수탁연구개발 기업의 세수 추정액도 2022년 165억원에서 2023년 182억원, 2024년 200억원, 2024년 221억원, 2024년 243억원으로 늘어날 것으로 예상됐다.

홍기용 교수는 “OECD 국가 중 11개국에서는 수탁연구개발기업에 대해 유·무형자산에 대한 투자세액공제, 인력인건비에 대한 소득세 공제, 연구개발적격비용에 대한 세액공제 등 다양한 형태에서 세제특례를 인정하고 있다”며 “우리나라도 바이오의약품산업 수탁연구개발에 대해서도 조세특례를 허용함으로써 수탁연구개발 전문연구사업자의 국제경쟁력을 제고하고 위탁연구개발 사업자에 대해서도 원가절감 등 기업경쟁력을 높여줄 경쟁력 제고 방안을 마련할 필요가 있다”고 강조했다.

홍 교수는 “바이오의약품산업에서 수탁연구개발기업에 대한 세제특례는 위탁연구개발기업과 중복적이라는 지적이 있을 수 있지만 관련 성공 불확실성이 높은 바이오산업의 발전을 위해 다른 국가처럼 적극적으로 특별배려 지원육성이 필요하다”고 덧붙였다.

그는 “수탁연구개발의 경우에는 대기업의 참여가 무엇보다도 중요하기 때문에 수탁연구개발의 경우 대기업과 중소기업을 차별하지 않는 것이 매우 중요하다”며 “해외로부터 수탁연구개발을 유치해 국내 일자리 창출 및 국가경제 발전에 기여할 기회를 제공해야 한다”고 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 “차세대 모달리티 '엑소좀'은 왜 데스밸리에... -

02 에이테크아이엔씨, 프리필드시린지 공용고속... -

03 3D 프린팅 의약품시장 2033년 5.2억 달러 '... -

04 달바글로벌 상반기 매출 2421억…전년비 72... -

05 소비자는 스토리보다 '솔루션' 원해 -

06 일본 아동 보습, 절반은 6세 전후 중단 -

07 [전문가 칼럼] 각국 고유 특성에 따른 차별... -

08 코로나 특수 종료 이후 재배치…화이자, 구조... -

09 건보공단, ESG 경영 선도…‘하늘반창고 키즈’... -

10 "한국 바이오헬스, AI 전쟁서 3류 전락 위기...