전임상 단계서 안전성과 전달 효율 정밀 예측 가능

IFEZ X K-BioX ABDD 성료…AI와 바이오 융합 통한 도약과 미래 발전 전략 제시

|

AI가 연구개발에서 단순한 분석 도구를 넘어, 의사결정을 주도하는 두뇌로 작동하는 시대가 왔다.

밴더빌트대학교 의과대학 황태현 교수는 “연구가 논문으로 끝나면 환자에게 아무 도움이 되지 않는다”며 “우리가 하는 일의 목표는 상용화, 즉 환자에게 실제로 쓰이는 치료제 개발이며, AI가 그 과정을 현실로 만들고 있다”라고 말했다.

이어 그는 “AI를 통해 전임상 단계에서 놓치기 쉬운 조직 변화를 정밀하게 예측하고, 임상 실패의 주요 원인인 안전성과 약물 전달 효율(Delivery efficiency)을 사전에 검증하는 것이 상용화의 핵심”이라고 강조했다.

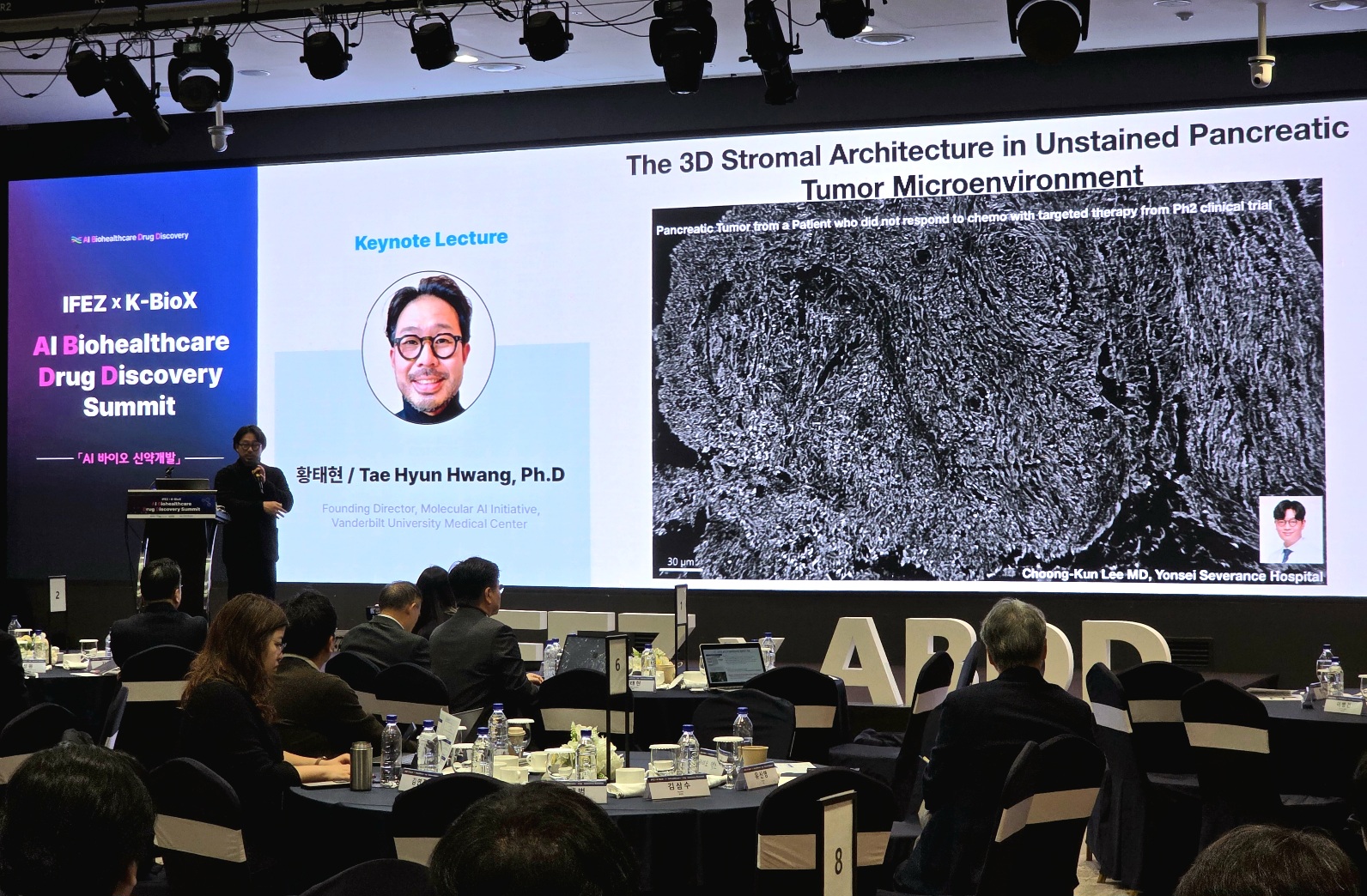

황 교수는 최근 인천경제자유구역청과 K-BioX(케이바이오엑스)가 송도 경원재 바이 워커힐에서 개최한 'IFEZ X K-BioX ABDD(AI Biohealthcare Drug Discovery) 서밋'에 기조 연설자로 나섰다. 그는 ‘AI 기반 3D·4D 분자 모델링’을 주제로 신약개발 혁신 방안을 제시했다.

황 교수 연구팀은 환자 조직을 3차원으로 재구성하고 RNA와 단백질을 동시에 분석하는 멀티모달 AI 시스템을 구축했다. 병리 전장 슬라이드, 공간 전사체, 단백질 멀티플렉스 이미징 데이터를 결합해 세포 단위의 생물학적 변화를 입체적으로 시각화한다. 일반적인 현미경으로는 관찰할 수 없는 미시세계의 구조와 상호작용을 데이터화 한 것이다.

황 교수는 “AI는 단순히 '어떤 유전자가 발현됐는가’를 보여주는 것이 아니라, ‘단백질이 세포의 어느 위치에서 발현되는가’를 정확히 파악하게 해준다”면서 “이 데이터로 약물이 실제로 작용할 수 있는 표적을 확인하고 실패 가능성을 줄일 수 있다”고 설명했다.

이 기술은 특히 ADC(항체약물접합체)나 면역항암제처럼 표면 단백질을 타깃으로 하는 치료제 개발에 유용하다. 단백질의 위치와 발현 양상을 정확히 알아야 약물이 표적 세포에 제대로 결합하고 전달될 수 있기 때문이다.

그는 신약개발 가장 큰 병목으로 ‘딜리버리(Delivery)’, 즉 약물 전달 문제를 꼽았다. 약물이 정맥을 통해 투여돼도 종양 내부로 실제 침투할 수 있는 거리는 평균 50~300마이크로미터(μm)에 불과하다.

황 교수는 “혈관 분포나 세포외기질(ECM), 섬유아세포의 밀집도에 따라 약물이 도달할 수 있는 범위가 달라진다”라며 “이러한 물리적 장벽을 AI로 시각화하면, 약물이 실제 어디까지 도달하고 어느 세포에서 효과를 내지 못하는지를 정량적으로 예측할 수 있다”고 설명했다.

AI 모델은 이 데이터를 기반으로 항체 결합부터 내재화(Internalization), 리소좀 분해(Lysosomal degradation), 페이로드 방출(Payload release)까지의 전 과정을 시뮬레이션 할 수 있다.

황 교수는 “HER2 표적 ADC를 위암 환자 조직에 적용하면, 일부 세포에서는 약물이 세포막에 결합한 뒤 내부로 들어가 리소좀에서 분해되고, DNA 손상과 세포사멸이 유도되는 과정을 실시간으로 볼 수 있다”라고 말했다. 이어 그는 “반면 HER2 음성 세포에서는 약물 결합이 일어나지 않아 세포사멸이 발생하지 않는다”며 “이를 통해 표적의 존재 여부뿐 아니라 링커 절단 위치, 페이로드 방출 시점, 세포 내 활성화 메커니즘까지 동시에 확인할 수 있다”고 덧붙였다.

또 다른 핵심은 ‘바이스탠더 효과(Bystander effect)’다. 페이로드가 표적 세포에서 방출되면, 주변의 표적 음성 세포까지 영향을 미친다. 황 교수는 “바이스탠더 효과는 양날의 검과 같다”며 “치료 범위를 넓히는 장점이 있지만, 확산이 지나치면 정상 조직 손상 위험이 커진다”라고 설명했다.

AI는 이러한 상반된 효과를 정량화해 효능과 독성의 균형점을 계산하고, 최적의 용량과 링커 조합을 설계할 수 있다. 실제 황 교수 연구팀은 이 접근을 통해 약물의 투여 농도와 반응 패턴을 예측하고, 안전한 투여 범위를 도출해 제약사와 공동연구를 진행하고 있다.

결국 AI의 진정한 가치는 속도보다 정확도에 있다는 것이 황 교수의 판단이다. 후보물질이 임상에서 실패하는 주된 이유는 잘못된 타깃 설정, 전달 불확실성, 예측 불가능한 독성 때문이라는 설명이다.

황 교수는 “AI는 실패를 줄이는 기술”이라며 “실험이 아니라 데이터로 검증하고, 직관이 아니라 예측으로 설계하는 시대가 됐다”고 강조했다. 그는 “테라바이트(TB)급 병리 데이터, 오가노이드 기반 라이브 셀 영상, 공간 전사체·단백질 분석을 결합하면, 실패 가능성을 사전에 시각화할 수 있다”고 덧붙였다.

특히 그는 “AI가 없던 시절에는 연구자가 직관으로 가설을 세웠지만, 이제는 데이터가 가설을 만든다”면서 “데이터에서 모델링, 의사결정, 상용화로 이어지는 구조가 새로운 신약개발의 표준이 될 것”이라고 내다봤다.

한편 이번 행사는 ‘AI 기반 신약개발과 정밀의료 혁신’을 주제로 세계 적인 연구기관과 대학, 글로벌 기업들이 참여해 AI와 바이오 융합이 이끌 미래산업 패러다임을 제시했다. 또 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 셀트리온, SK바이오로직스, 롯데바이오로직스, LG AI Research 등 국내 대표 기업도 참여해 산학연병 협력안을 보탰다.

|

|

-

01 한국바이오협회,'J.P 모건 헬스케어 2026' ... -

02 동물실험 넘어 오가노이드와 디지털로…인체 ... -

03 [뷰티누리×민텔] 워터리스 뷰티, 효능으로 ... -

04 신약개발 2막 'AI·양자컴퓨팅'㊤ "양자중첩,... -

05 암젠 ‘레파타’ 투여 주요 심혈관계 증상 25% ↓ -

06 신약개발 2막 'AI·양자컴퓨팅'㊦ “보이지 않... -

07 비대면진료 제도화 ‘불씨’…약계 “약사 역할 ... -

08 커지는 '맞춤형 건강기능식품' 시장...제약... -

09 동아에스티,당뇨 복합제 개발 'DA-5221' 임... -

10 바이오솔루션,동종 연골세포 스페로이드 임...