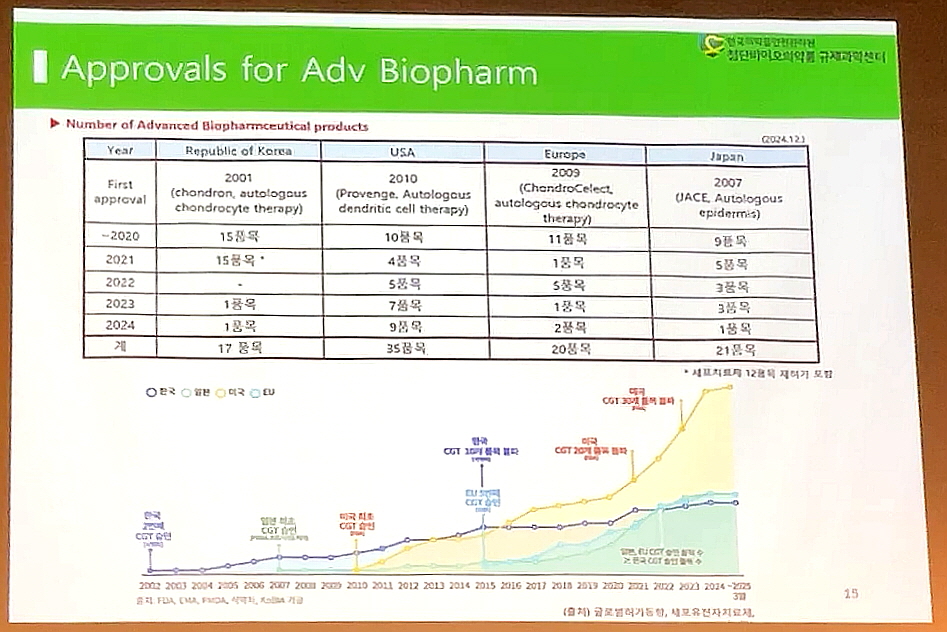

누적 승인 품목 수 미국 35품목으로 최다, 한국 17품목으로 4위

첨단바이오의약품 시장 CAR-T 넘어 더욱 다변화될 전망

|

"CAR-T 성공을 기점으로 첨단바이오의약품이 본격 확산되며 의약품 시장이 빠르게 변하고 있다. 첨단바이오의약품은 '미래 기술'을 넘어 시장의 핵심으로 자리 잡았다. 치료제 특성상 과학적인 규제와 안전관리 체계가 관건인 만큼, 한국의 정교한 시스템이 빛을 발할 기회가 왔다."

한국의약품안전관리원 첨단바이오의약품 규제과학센터 이연금 팀장은 최근 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '글로벌바이오컨퍼런스 2025'에서 이같이 밝혔다. 이 팀장은 행사에서 '첨단바이오의약품 국내외 개발 동향 및 전망'을 주제로 발표했다.

이 팀장은 "글로벌 세포·유전자치료제(이하 CGT) 시장은 2034년까지 연평균 17.98% 성장하며 폭발적으로 확대될 것으로 예상한다"면서 “이제 국내외 제약바이오 기업과 연구기관의 전략적 선택이 의약품 시장의 향방을 좌우하는 핵심 요소가 됐다"라고 말했다.

이어 그는 “국내 기업에도 기회는 열려 있다"며 "한국은 세계 두 번째로 자기유래연골세포치료제 '콘드론(Chondron)'을 허가한 이력과 희귀질환 치료제 도입 경험을 모두 갖추고 있다"고 강조했다. 또 "첨단바이오의약품의 고비용, 고위험 특성을 고려할 때, 글로벌 임상 전략 수립과 장기 안전성 관리 역량이 핵심 경쟁력으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

시장조사기관 프레세덴스 리서치(Precedence Research)에 따르면, 글로벌 CGT 시장은 2024년 77억9000만 달러에서 2034년 396억 달러 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률(CAGR) 17.98%에 달한다.

킴리아(Kymriah)가 2017년 최초 CAR-T 치료제로 미국 FDA 허가(Approval, 승인)을 받으며 환자 맞춤형 면역세포치료 시대가 열렸다. 이후 같은 해 10월 예스카타(Yescarta), 2022년 2월 카빅티(Carvykti) 등 후속 CAR-T 치료제가 잇달아 등장하며 암 치료 패러다임을 바꾸는 신호탄이 됐다.

글로벌 제약사들은 미국과 유럽에서 우선 허가를 획득한 뒤, 일본과 한국 등으로 차례로 진출하는 전략을 취하고 있다. 적응증 역시 단일 질환에 머무르지 않고 점차 다양한 암종으로 확대하는 중이다. 실제 킴리아는 2017년 미국에서 첫 허가를 받은 뒤 2018년 유럽, 2019년 일본, 2021년 한국으로 순차적으로 허가, 도입됐다.

첨단바이오의약품 공식 허가 역사는 20여년 전으로 거슬러 올라간다. 한국은 2001년 국내 최초, 세계 두 번째로 자가연골세포치료제 콘드론을 허가했다. 일본은 2007년 화상환자용 JACE, 유럽은 2009년 연골세포치료제 콘드론셀렉(ChondroCelect), 미국은 2010년 전립선암 면역세포치료제 프로벤지(Provenge)로 첫발을 뗐다.

2024년 말 기준, 첨단바이오의약품 누적 허가 품목 수에서 미국이 35품목으로 가장 많다. 이어 일본 21품목, 유럽 20품목, 한국 17품목이 뒤를 잇는다. 미국은 늦게 출발했으나, 글로벌 빅파마들의 집중 투자와 FDA의 신속한 허가를 기반으로 빠르게 큰 시장을 형성했다. 한국은 서두를 열었으나, 이후 자체 개발 제품보다는 해외 도입 의존이 커 성장 속도는 상대적으로 더딘 모습이다.

국내에서는 2021년 이후 6개 유전자치료제가 연달아 허가됐다. CAR-T 계열 킴리아, 카빅티, 예스카타 3종과 AAV 기반 유전자치료제 졸겐스마(Zolgensma), 럭스터나(Luxturna), 헴제닉스(Hemgenix)가 허가됐다. 모두 해외 개발 제품으로, 아직 국산 유전자치료제 허가 사례는 없다.

글로벌 첨단바이오의약품 임상 파이프라인에서는 CAR-T를 포함한 유전자치료제 쏠림 현상이 뚜렷하다. 올해 1분기 기준, 개발 중인 치료제는 총 4400여건이다. 이 중 절반에 가까운 49%가 유전자치료제다. RNA 치료제는 29%, 비유전자변형 세포치료제는 22%를 차지하는 것으로 집계됐다.

허가된 품목만 봐도 변화는 뚜렷하다. 2021년 대비 2025년 유전자치료제 허 수는 16건에서 33건으로 두 배 늘었다. 세포치료제는 53건에서 71건으로 증가했다. 점유율 측면에서 CAR-T를 포함한 유전자치료제 비중이 상대적으로 커지는 추세다.

이 팀장은 "CAR-T의 큰 성공 이후 CGT 개발은 더욱 가속화되고 있다"며 "특히 유전자치료제가 글로벌 진출과 적응증 확장에서 상대적으로 유리하기 때문에 앞으로 시장의 중심축이 될 것"이라고 전망했다.

|

세포치료제와 유전자치료제는 타깃 적응증에도 차이가 나타났다. 세포치료제는 △화상 10품목 △연골·정형외과 손상 10품목 △골관절염 8품목 △당뇨성 궤양 및 상처치유 등 '재생·치유' 영역에서 허가가 집중됐다.

유전자치료제는 △비호지킨 림프종 7품목 △급성림프구성 백혈병 6품목 △만성림프구성 백혈병 5품목 등 대부분이 혈액암을 타깃으로 한다. 개발 단계 파이프라인에서는 이 차이가 더 컸다. 유전자치료제는 재생·치유 영역보다는 고형암 349건, 백혈병·림프종 등 혈액암 100건 이상이 연구개발 중인 것으로 집계됐다.

최근에는 AAV 기반 유전자치료제들이 잇따라 시장에 진입하고 있다. 척수성 근위축증(SMA) 치료제 졸겐스마, 망막이상증 치료제 럭스터나, 혈우병B 치료제 헴제닉스가 대표적이다. 기존 치료 옵션이 부재한 희귀·난치질환에 새로운 대안을 제공하고 있다.

이 치료제들은 단발 투여로 장기간 효과를 기대할 수 있다는 점에서 보험 재정 및 환자 접근성 문제와 직결된다. 졸겐스마는 한국에서 품목허가 후 고가 논란 끝에 2022년 건강보험에 등재됐다. 헴제닉스 역시 2024년 허가 후 급여 협상이 이어지고 있다.

한편 첨단바이오의약품은 기존 의약품과 다른 특성이 많다. 이 때문에 시판 후 안전성 관리가 중요하다. 한국은 2020년 제정된 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'을 기반으로 장기추적조사(LTFU) 제도를 운용 중이다.

한국의약품안전관리원은 식약처 산하 전문기관으로 지정돼 △첨단바이오의약품 환자 장기추적조사 지원 △제조·품질·안전관리 전주기 교육 △'첨단바이오 포커스' 월간 발간 등 산업계 지원 기능을 수행한다. 이러한 시스템은 글로벌 규제기관과 협력하며, 국제적 규제 조화에도 기여하고 있다.

이 팀장은 "앞으로 첨단바이오의약품 시장은 CAR-T를 넘어 더욱 다변화될 전망"이라고 말했다. 이어 그는 "단일 적응증 혈액암에서 시작한 CAR-T가 점차 고형암으로 확장되고 있으며, 플랫폼 벡터 기술을 활용한 차세대 유전자치료제 개발도 활발하다"라며 "RNA 치료제 역시 비중이 확대되고 있어, 향후 파이프라인 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다"라고 예상했다.

이 팀장은 "앞으로도 첨단바이오의약품을 사용하는 환자의 안전한 치료와 산업 성장을 위해, 그 어느 때보다 철저한 관리와 노력을 이어가겠다"라고 전했다.

-

ㅋㅋ 2025.09.11 09:24

ㅋㅋ 2025.09.11 09:24-

0

0

-

0

0

HLB ㅋㅋㅋㅋㅋ답글달기 신고하기 수정 삭제

-

-

01 코스맥스, 조선 왕실 정취 담은 ‘궁궐 향수... -

02 일동제약 고지혈증 치료제 ‘드롭탑’ 동남아 ... -

03 보령,국내 최대 페니실린 생산기지 증축..필... -

04 트럼프 행정부, 중국산 의약품 허가 제한 ‘... -

05 주사 없이 ‘미세 얼음’으로 약물 전달… 난치... -

06 와이바이오로직스, 장우익 대표이사 사내이... -

07 "대세는 첨단바이오의약품…한국 정교한 시스... -

08 [전문가 칼럼] 동남아 46조원 시장, K-뷰티 ... -

09 J&J ‘젬자’ 방광 내 약물방출 시스템 FDA 허가 -

10 노보, 9000명 감원 단행…글로벌 빅파마와 다...