인도네시아 할랄 인증 의무화가 내년 10월 18일시행을 앞두고 주요 운영 지침이 순차적으로 확정되고 있다. 최근 인도네시아 할랄보장청(BPJPH)은 인증서 유효기간 제도를 개편하고, 비할랄 표시 의무 등 표시 규정도 적용·보완 중이다.

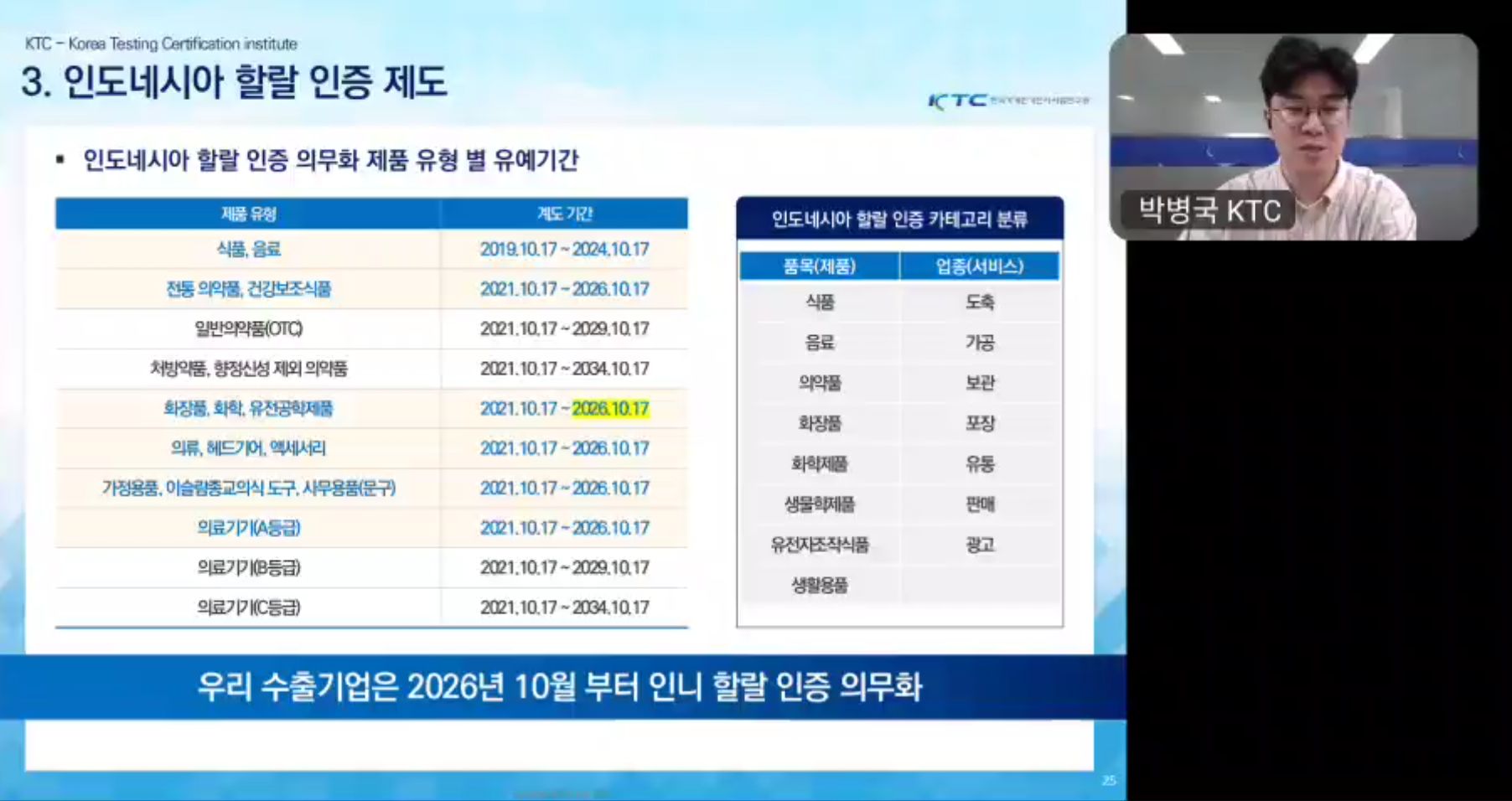

대한화장품협회는 16일 오전, ‘인도네시아 할랄 인증 표시 의무화 대응 웨비나’를 열고 최신 법령과 실제 심사 절차, 표시 규정에 대한 실무 지침을 공유했다. 연사로 나선 박병국 KTC(한국기계전기전자시험연구원) 책임연구원은 “현재는 인증 취득보다 이후의 유지 관리와 표시 대응이 더 중요한 시점”이라며 “기업들이 제도 변화를 정확히 이해하고 대응 체계를 미리 마련해야 한다”고 강조했다.

|

인도네시아 정부는 2024년 정부령 제42호(GR No.42/2024)를 통해 인증서 제도를 전면 개편했다. 박 책임은 기존에는 1~3년 단위로 재 갱신 절차를 거쳐야 했지만, 새 규정은 제품의 구성이나 제조 공정에 변동이 없는 한 인증이 무기한 유효하도록 변경됐다고 설명했다. 단, BPJPH의 사후 관리 점검을 정기적으로 이행하지 않으면 인증 효력이 자동 상실된다.

그는 “앞으로는 사후 검증과 품질 유지가 인증 유지의 핵심”이라며 “유효 기간이 사라진 만큼 사후관리 이행 여부가 인증 효력을 좌우하므로, 기업은 BPJPH의 ‘제품 보증 시스템’ 요구 사항을 공정 관리에 녹여 운영해야 한다”고 말했다.

BPJPH는 전 세계 91개 해외 인증 기관과 상호인정협정(MRA)을 체결해 관리 체계를 국제 표준에 맞추고 있다. 한국에서 공식 인증 받은 기관은 총 5개다. 각 기관의 시험 장비와 인력 수준에 따라 인증 가능한 품목 범위가 다르다. 박 책임은 “기관마다 통용 범위가 달라 동일 제품이라도 인증 결과가 달라질 수 있다”며 “‘모든 품목 가능’이라는 단정적 홍보는 주의해야 한다”고 강조했다.

할랄 인증 표시는 제품 포장 전면 혹은 잘 보이는 위치에 부착해야 한다. 스티커 부착은 허용되지만 변색이나 손상 시 책임은 기업에 있다. 박 책임은 “리테일 패키지뿐 아니라 낱개 포장에도 할랄 마크를 표기하는 브랜드가 많다”며 “표시 면적이나 단위 포장의 정의가 모호한 만큼, 이미 인증을 받은 글로벌 브랜드의 사례를 참고해 안전한 방향으로 표시 범위를 잡는 것이 좋다”고 말했다.

본격 시행이 1년 앞으로 다가온 인도네시아 정부령 No.39/2021의 제92조에서 주의해야 할 부분 중 하나는 ‘비할랄 제품 표시 의무화’다. 이 법이 시행되면 할랄 인증을 받지 않은 제품은 포장 면에 ‘비할랄(Non Halal)’ 문구를 명시해야 한다. 표시 위치는 눈에 띄고 지워지지 않는 면으로 규정됐다. 또한 할랄 제품과 비할랄 제품의 동일 매대 진열이 금지된다. 유통업체는 별도 구역을 마련해야 하며, 일부 매장에선 비할랄 제품 앞에 별도의 표시 문구가 부착되기도 한다. 박 책임은 “할랄 인증품이 늘수록 비할랄 제품의 유통 공간은 좁아질 수밖에 없다”며 “현지 유통망 확보 시 표시 관리까지 함께 검토해야 한다”고 조언했다.

전자상거래를 통해 유통되는 제품도 표시 의무가 적용된다. 인도네시아 내 플랫폼을 통한 온라인 판매는 오프라인 제품과 동일한 기준을 따라야 하며, BPOM(식약청) 등록도 필수다. 비할랄 제품이라면 비할랄 표시를 포함해 등록해야 한다.

인도네시아는 화장품 원료 역시 강제 인증 품목으로 지정하고 있다. 현지로 직접 수출되는 원료는 할랄 인증이 필수이며, 국내 완제품 제조용으로만 사용하는 원료는 예외로 인정된다. 다만 완제품의 할랄 인증 과정에선 원료의 유래와 제조 공정 검증이 포함되기 때문에, 원료 단계에서 인증을 확보해 두는 것이 리스크 관리 측면에서 유리하다는 설명이다.

공장 내 제조 라인의 분리 기준은 원료의 종류와 교차 오염 가능성에 따라 달라진다. 박 책임은 “전용 라인을 갖추는 것이 가장 바람직하지만, 현실적으로 어렵다면 세척과 시간 구분을 통해 교차 생산을 허용 받을 수도 있다”고 조언했다. 이때 기준이 되는 것이 이슬람 율법 상 부정물의 등급을 뜻하는 ‘나지스(Najis)’다. 원료에 따라 요구되는 세척 횟수와 구획 수준이 달라지며, 심사원의 판단에 따라 층 분리나 건물 분리까지 요구될 수도 있다. 그는 “OEM·ODM 구조의 경우 세척 절차와 작업 동선을 명확히 문서화해 사전 검토를 받아야 한다”고 강조했다.

-

01 유한양행, 제산제 ‘알마겔’ 베트남 수출 100... -

02 위고비 출시 1주년,'체중 감량 넘어 대사질... -

03 엘앤씨바이오, ‘메가카티’ 아시아 8개국 퇴... -

04 엔에프에이, 엔클로니 상대 특허분쟁 최종 승소 -

05 노바티스 ‘파발타’ IgAN 환자 불안->희망으로 -

06 세포라의 설화수, 울타의 메디큐브… K-뷰티... -

07 인도네시아 할랄 인증, 사후관리·표시 규정 ... -

08 제약사, 유통정보 요구 '도' 넘었다…판매정... -

09 윤성찬 회장 “현대의료기기 제도화·실손보험... -

10 김정균 보령 대표, "우주 대항해 시대 시작...