생화학·분자생물학 국제총회(FAOBMB) 2025서 특별 기조 강연 진행

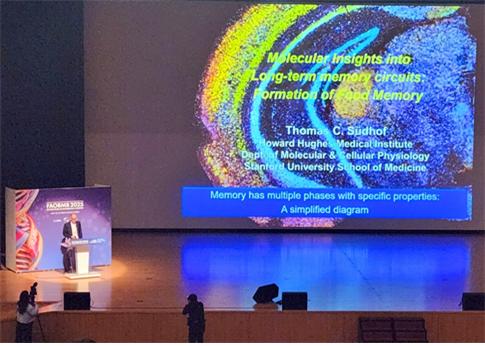

부산 벡스코에서 열리고 있는 ‘제31차 아시아·오세아니아 생화학 분자생물학 국제학술총회 (FAOBMB 2025)’ 사흘 째인 22일 노벨 생리의학상 수상자 토마스 쉬트호프(Thomas C. Südhof) 미국 스탠포드대 교수가 ‘치매 정복의 실마리: 뇌의 장기 기억 회로에서 발견되다’ 주제로 기조 강연을 했다.

|

쉬트호프 교수는 “우리가 보고 경험한 일들이 어떻게 기억으로 남는지는 여전히 신비로운 과학 영역이다. 특히 방금 본 것을 잠깐만 기억하는 ‘단기 기억’은 뇌의 해마라는 부위에 저장된다는 사실은 잘 알려져 있지만 수개월, 혹은 수년 동안 유지되는 ‘장기 기억’이 어떻게 만들어지고 어디에 저장되는지는 명확하게 밝혀지지 않았다”는 궁금증으로 강연을 시작했다.

쉬트호프 교수는 흥미로운 실험을 통해 이 질문에 대한 실마리를 찾았다고 밝혔다. 쥐를 대상으로 한 이른바 ‘사회적 음식 기억’ 실험에서, 한 마리의 쥐가 먹은 음식을 본 다른 쥐가 그 냄새를 기억해 오랫동안 저장할 수 있다는 사실을 관찰했다는 것이다. 더욱 놀라운 점은 이 기억이 처음부터 대뇌피질에 저장되는 것이 아니라, 감정과 관련된 뇌의 부위인 ‘편도체’에서 일시적으로 저장된 후 시간이 지나면서 대뇌피질로 옮겨져 장기 기억이 된다는 점을 발견했다고 설명했다.

이 연구는 장기 기억이 감정과 깊은 관련이 있음을 보여주며, 기억이 뇌 속에서 이동하고 강화되는 과정을 실질적으로 입증한 셈이다. 나이가 들수록 기억력이 저하되거나, 치매와 같은 신경퇴행성 질환이 발생하는 원인을 규명하는 데 중요한 단서를 제공한다는 평가를 받고 있다. 나아가 기억 형성을 도와주는 약물 개발이나, 기억 유지에 핵심적인 유전자를 타깃으로 한 치매 예방이나 치료 전략 개발에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

세계보건기구는 2050년에 전세계 치매환자수가 1억 3900만 명에 이를 것으로 예상하고 있다. 국내에서도 초고령화 시대에 접어들면서 치매 인구가 곧 100만 명을 넘어설 것이라고 보건당국이 내다보고 있다. 이를 반영하듯 오전에 진행된 쉬트호프 교수 강연에는 국내외 생명과학자들과 전공학생들 4천여 명이 강의장을 꽉 매운 채 한마디 한마디에 뜨거운 관심을 보였다.

|

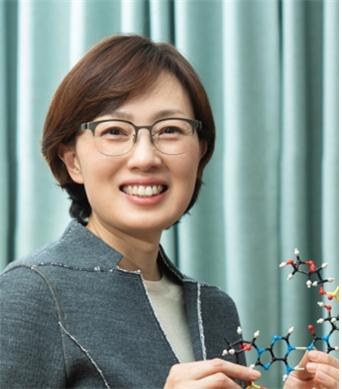

서울대학교 김빛내리 교수는 “바이러스가 알려준 RNA의 비밀: RNA 치료제 개발로 가는 길”을 주제로 특별 강연을 이어갔다.

코로나19 팬데믹 이후 mRNA 백신의 성공으로 RNA 기반 치료제에 대한 관심이 급격히 높아지고 있다. RNA는 단백질을 만드는 설계도 역할을 하며, 유전자 치료, 백신, 암 치료 등 다양한 분야에서 미래의 핵심 기술로 떠오르고 있다. 그러나 실험실에서 만든 RNA가 우리 몸속에서 얼마나 잘 작동할 수 있는지는 여전히 풀리지 않은 과제다.

김빛내리 교수는 이와 관련해 흥미로운 연구 결과를 공개했다.

김 교수가 소개한 핵심 연구 첫 번째는 mRNA 백신처럼 실험실에서 합성한 치료용 RNA가 어떻게 하면 잘 작동할 수 있는지를 찾는 연구다. 이를 확인하기 위해 연구팀은 인간 세포에 치료용 RNA를 넣고, 어떤 세포 유전자가 RNA 작용을 돕거나 방해하는지를 전반적으로 조사하는 유전체 수준 실험을 진행했다. 그 결과, RNA의 성능을 높이는 '도움 유전자'와 낮추는 '방해 유전자'를 모두 찾아냈다.

특히 RNA에 ‘N1-메틸슈도유리딘’이라는 특수한 화학구조를 붙이면 단백질 생산량이 크게 증가하는 현상을 확인하고, 그 작용 메커니즘도 설명했다. 이 기술은 앞으로 RNA 치료제를 더 효과적으로 설계하는 데 중요한 단서가 된다.

두 번째 연구는 ‘색다른 아이디어’에서 출발했다. 바로 ‘바이러스 RNA의 생존 전략을 치료에 활용하자’는 것이다. 바이러스는 RNA가 빠르게 분해되지 않도록 독특한 구조를 갖고 있으며, 진화 과정을 통해 이를 최적화해왔다. 연구팀은 바이러스 RNA의 일부분들을 분석해, RNA의 끝부분에 위치한 특정 구조들이 RNA를 오래 유지하고 단백질을 더 많이 만들도록 돕는다는 사실을 밝혀냈다.

더 흥미로운 점은 이 과정에 TENT4라는 효소 그룹이 중요한 역할을 한다는 사실이다. 이 효소는 RNA 끝부분에 독특한 형태의 ‘꼬리(poly A tail)’를 만들어주는데, 이것이 RNA가 분해되는 속도를 늦추고 수명을 연장하는 데 큰 기여를 한다. 다시 말해, 바이러스의 생존 전략이 RNA 치료제의 지속력을 높이는 열쇠가 될 수 있는 것이다.

김빛내리 교수의 이번 연구는 노화와 유전 질환, 암, 감염병 등 다양한 분야에서 RNA를 이용한 치료 전략을 실현하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대를 모은다. 바이러스가 알려준 RNA 비밀은, 인류가 질병을 이기는 열쇠가 될 수도 있어 국내외 학계와 의학계는 물론 일반인들 관심도 집중되고 있다.

-

01 종근당,노바티스서 'CKD-510 기술수출' 마일... -

02 덴티스, 36억 규모 자사주 매각…유럽법인 10... -

03 "심각한 경영난, 환산지수 인상 외엔 답 없... -

04 노벨상 수상 쉬트호프 교수 "기억의 신비를 ... -

05 올리패스, 김태현 단독 대표이사 선임 -

06 UNITAI,한국기업 협력 결핵 진단 AI 엑스레... -

07 한국비엔씨 "케리야, CNS 타깃 'GLP-GIP 이... -

08 의협, 2차 수가협상서 "밴드 확충·쪼개기 철... -

09 나스닥 상장 서타라 "셀트리온과 신약개발 ... -

10 '쌍두마차' 삼성에피스홀딩스 탄생 "CDMO는 ...