뉴스

“10년 뒤 병원·제약·연구직 약사 1만명 부족”

OECD 평균 83명보다 10명 미달…임상지원 등 수요 확대

박선혜 기자 │ loveloveslee@yakup.com

입력 2020-08-13 06:00 수정 2020.08.13 06:30

국내 약사 수가 여전히 OECD국가 평균에 못 미치는 가운데, 임상지원·특수약물 복약지도 등 약사 역할의 증가로 인력확대가 더욱 필요할 것으로 나타났다.

|

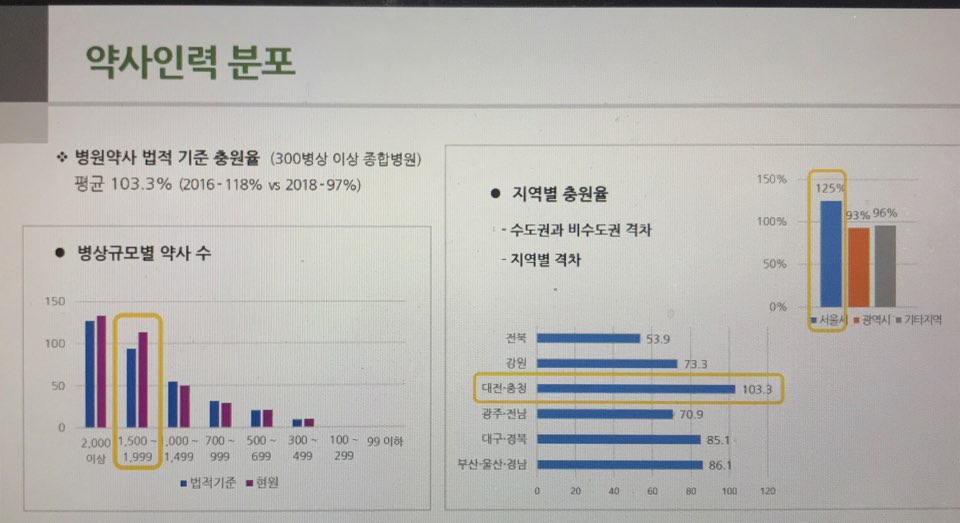

이번 실태조사는 2018년부터 2019년 조사한 결과로 서울시, 광역시, 기타지역에서 실시됐으며 2,000병상 이상부터 99병상 이하까지 총 754 기관을 대상으로 했으나 표본 병원 수는 127병상으로 낮은 응답률을 보였다.

2018년 서울시 24.3%, 광역시 16.7%, 기타지역 14.1%의 응답률을 보였으나 2019년도에는 각각 26.4%, 20.1%, 14.9%로 이전보다는 높아진 참여율을 보였다.

국내 약사 수는 인구 10만 명당 72명으로 이는 OECD 평균 83명보다 낮은 수치를 보였다. 약사 수가 가장 높은 나라는 일본으로 124명으로 집계됐다. 특히 조사된 39,587명의 약사 중 병원에서 일하는 약사는 6,757명(17.1%)으로 확인됐다.

한 원장은 “10년 뒤 병원·제약·연구직 약사가 약 1만 명 정도 부족할 것으로 예측된다. 국내 약사 인력은 개국가에 집중 돼 있다”며 “의료서비스 발전으로 임상지원, 암/이식환자 등 특수약물의 복약지도 증대 등이 나타나면서 인력 확대가 필요한 시점”이라고 전망했다.

병원약사 인력 분포를 보면, 법적 기준 충원율(300병상 이상 종합병원)은 103.3%로 서울시가 125%로 가장 높았고 지방의 경우 대전·충정이 103.3%로 가장 높았다.

|

반면, 병원약사의 평균 이직률은 25.7%로 수도권에서, 병원의 규모가 작을수록 더 높게 나타났다. 지역별로는 인천·경기 32.3%, 서울시 28.7%, 부산·울산·경남 28.2% 순이었다.

임금은 수도권보다는 비수도권에서 더 높고 지역별로 저 연차의 임금 수준이 상이했다. 야간 전담약사의 평균 수당은 47만 원/회(최저 44만원~최고 59만원)이며 추가 수당은 평균 12만 원 정도로 비수도권에서 수당이 더 많았다.

약사 면허수당은 평균 21만 원(최저 7만 원~최고 42만 원)이었으며 약사 수당은 평균 63만 원으로, 이 역시 비수도권에서 더 높게 측정됐다. 한 원장은 이에 대해 “비수도권일수록 채용이 어려워 수당으로 대체하는 경우가 많을 것으로 추측된다”고 전했다.

|

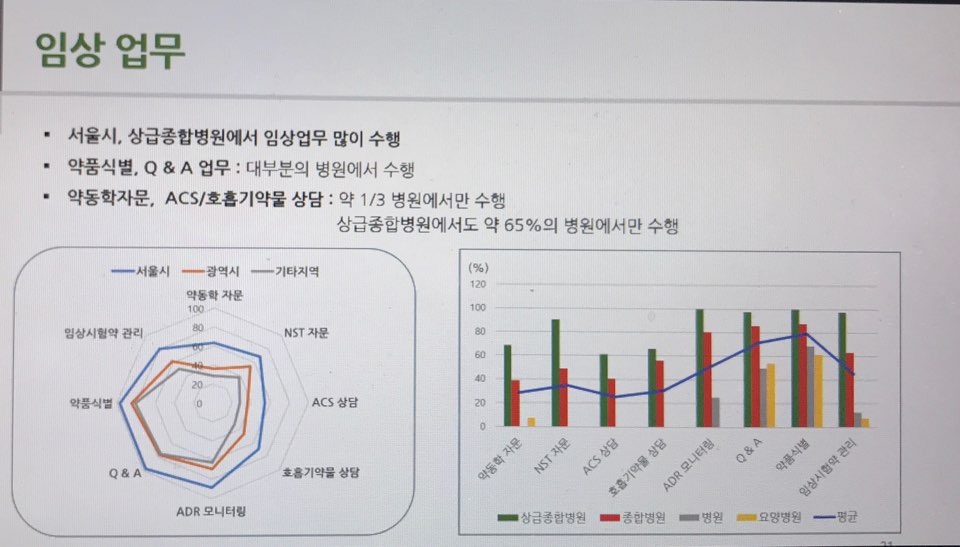

업무별 인원은 조제 > 임상업무 > 행정 > 임상시험 > 복약지도 순으로 나타났으며 특히 상급종합병원의 경우 약물의 조제/제제에 대한 업무가 중점적으로 이뤄지고 있다.

특히 임상업무의 경우 서울시, 상급종합병원에서 많이 수행하는데 ‘약동학자문, ACS/호흡기약물 상담’은 상급병원 중에서도 약 65%만이 수행했다. 약품식별, Q&A 업무는 대부분의 병원에서 시행됐다.

항암제 조제는 상급종합병원이 종합병원보다 높았는데, 특히 병원급의 경우 20곳도 채 되지 않을 정도로 조제가 적었다. 또한 병상 규모가 적을수록 음압유지, 전실, 무균조세실, 준비실 ISO 등의 환경이나 검사율이 떨어졌다. 이는 항암제 조제 보호구(보호복, 항암제용 장갑, 멸군 수술용 장갑)나 비품 사용율 또한 마찬가지였다.

병상규모별로 약사는 임상지원 인원이 가장 증가 많이 증가하고 있으며 임상시험, 교육·연구 등에도 평균 1명 정도가 증가하고 있다.

업무별로는 2016년 대비 2018년 영양 자문업무/종양약료 업무는 동일하지만 중환자 약료 업무는 15개→ 25개 병원으로 확대되고, 장기이식 약료 업무도 6개→ 9개 병원으로 늘었다. 실제 수행하는 병원은 더 많을 것으로 추측된다.

업무별로는 2016년 대비 2018년 영양 자문업무/종양약료 업무는 동일하지만 중환자 약료 업무는 15개→ 25개 병원으로 확대되고, 장기이식 약료 업무도 6개→ 9개 병원으로 늘었다. 실제 수행하는 병원은 더 많을 것으로 추측된다.

한 원장은 “병원의 규모가 클수록 임상업무를 지원하는 약사가 늘고 있다. 코로나19로 새로운 약사의 역할은 더 늘어날 것”이라며 “향후 병원약사 업무 개발 및 질 향상 기여를 위해 더 많은 약사들이 적극적으로 실태조사에 임해주길 바란다”고 강조했다.

한편, 병원 약제부서 실태조사는 병원 약제 업무의 표준화를 위해 2010년부터 온라인 형태로 실시됐다. 실태조사는 2년에 한 번 전체 문항을 조사하고, 매년 인력·임금 현황을 확인해 병원 약제부서 업무에 활용된다.

한편, 병원 약제부서 실태조사는 병원 약제 업무의 표준화를 위해 2010년부터 온라인 형태로 실시됐다. 실태조사는 2년에 한 번 전체 문항을 조사하고, 매년 인력·임금 현황을 확인해 병원 약제부서 업무에 활용된다.

[관련기사]

병원약사회, 2020 병원약제부서 관리자 연수교육

2020-08-11 09:17

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 민텔 최고 혁신상, 2026년 수상작 공모 시작 -

02 엑셀세라퓨틱스, 中블루메이지와 ‘NK세포 배... -

03 '2025 KDDF CPG' 심포지엄 개막 "공동개발·... -

04 [일문일답] 셀트리온 서정진 회장 "트럼프발... -

05 약국 환자안전사고 84.9% ‘처방오류’…약사 ... -

06 식약처, 가르시니아 제품 회수 및 주의사항 ... -

07 인트론바이오, 항암면역 전문가 영입.. 항암... -

08 셀트리온,릴리와 미국 공장 인수 본계약 체... -

09 코스맥스, 한국 최초 IFSCC 본상 수상…글로... -

10 지오영, 의약품 유통업계 최초 SBTi 온실가...