뉴스

가정약료·보건안전관리 분야로 전문약사 확대 검토

이영희 협의회장, 병약 춘계학술대회서 전문약사 법제화 의의·비전 발표

김정일 기자 │ jikim@yakup.com

입력 2020-06-23 09:33 수정 2020.06.23 10:40

병원약사회가 가정(방문, 재택) 약료전문약사, 보건·안전관리 분야로 전문약사 분야를 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 나타났다.

|

국내 전문약사는 1988년 병원약사회의 임상약물동력학, 의약품정보, 임상영양학, 소아약학, 정맥주사혼합, 컴퓨터프로그램 등 6개 분야 Special Interest Group(SIG) 활동으로 시작됐다. 이후 1998년 ACS, 혈액종양 2개 분야의 임상약학후 연수과정이 개설됐고, 1999년에는 호흡기질환(RS), 2000년에는 신장질환(NS)이 추가됐다.

병원약사회는 2007년 전문약사 제도TF를 구성, 2008년 전문약사제도 운영규정을 제정했고, 2010년 제1회 전문약사 자격시험을 시행해 내분비·심혈관·영양·장기이식·종양·중환자 등 6개 분야 75명의 전문약사를 배출했다. 2019년 제10회 전문약사 자격시험에서는 내분비·심혈관·영양·장기이식·종양·중환자·소아·감염·의약정보·노인 등 10개 분야에서 치러져 총 누적 977명의 전문약사를 배출했다.

분야별로는 종양약료가 203명(21%)로 가장 많았고, 영양약료 166명(17%), 내분비질환약료 127명(13%), 심혈관계질환약료 108명(11%), 노인약료 78명(8%), 감염약료 68명(7%), 중환자약료 67명(7%), 장기이식약료 65명(6%), 의약정보 57명(6%), 소아약료 38명(4%)이었다.

지역별로는 서울이 603명(61.7%)으로 가장 많았고, 인천·경기 192명(19.7%), 부산·울산·경남 68명(7.0%), 대전·충청 42명(4.3%), 대구·경북 40명(4.1%), 광주·전남 14명(1.4%), 전북 12명(1.2%), 강원 3명(0.3%), 제주 3명(0.3%) 등이었다.

전문약사제도는 지난 4월 7일 관련 내용을 담은 약사법 일부개정법률이 공포되면서 3년 뒤인 2023년부터 본격 시행된다.

이영희 협의회장은 전문약사 제도 운영 준비 로드맵에서 2020년 사회적 합의를 확대해 운영 방향성과 비전을 설정하고, 병원약사회 전문약사 백서 발간, 약대6년제 통합교육과정 및 전문약사제도 연계방안 연구 수행, 대한약사회·한국약학교육평가원·한국임상약학회 등 유관단체와 합의를 도출할 계획이라고 설명했다.

2021년에는 자격구분, 시행처, 교육기관·교육과정·인정범위, 자격시험 응시자격, 시험과목 및 방법, 경과규정 등, 보건복지부 등 유관기관과의 협의 등 하위법령규정 제정(안)을 도출하고, 2022년에는 제도 시행 이전 사회적 공감대 확산과 제도시행(안) 지속적인 보완을 거쳐, 2023년 국가 차원 전문약사제도 시행 원년으로 유관단체와의 지속 협의 및 제도 보완에 나선다는 것.

또한 전문약사 법률(안)을 통해 전문약사 자격을 감염·내분비·노인·소아·심혈관계·영양·의약정보·장기이식·종양·중환자로 구분하고 여기에 가정(방문, 재택) 약료전문약사, 보건·안전관리 전문약사로 범위와 분야를 확대하는 방안을 검토하고 있다.

전문약사제도 교육과정은 공통과목으로 전문약사 역할 및 정책(6시간), 임상약학연구(54시간), 약물치료학(140시간)과 전문분야별 전공이론과목(80시간), 전공실습과목(480시간) 등 이수시간은 총 760시간이다.

전문약사제도의 과제로 높은 수준의 서비스 제공, 환자만족도 표시, 병원 내 종사자들과의 긴밀한 협조관계 유지 등 전문약사의 직무만족도와 직무완성도는 높은 것으로 평가됐다. 하지만 △전문약사가 된 후에도 업무변화가 없음 △근무부서이동으로 전문성 유지 곤란 △업무과중(1인당 배정환자가 많음, 조제업무 동시 수행) △전문약사 행위에 대한 보상·수가 없음 △전문약사 활동에 대한 인식 부족 등은 장애요인으로 꼽혔다.

또한 사회적 과제로 △병원약사 인력 부족 △개국·수도권·상급병원 등 약사 쏠림 현상 △보상체계 부재 △업무 지속성 부족(필수업무 인지 부족) - 약료업무를 주간에만 부분적으로 시행 등을 해결하려는 노력이 필요하다는 의견이다.

이 협의회장은 전문약사 제도 활성화를 위해 우선 전문약사에 의한 약료업무의 표준화를 지속적으로 확대해야 한다고 말했다. △최적의 업무 수행(정확·신속), 표준화된 업무 수행 △전문약사 수와 활동 영역 확대 △궁극적으로 오류 최소화 등으로 환자안전 제고에 나서야 한다는 것.

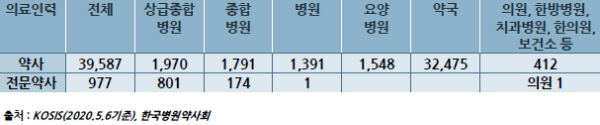

또한 근거 중심의 전문약사 활동 성과를 지속적으로 축적해 연속적이고 장기적인 약료서비스를 제공하고, 전문약사 비율 확대 및 수도권 분포 편중화를 해소해야 한다는 의견을 내놨다. 실제 전체 약사 중 전문약사 비율은 2.5%(977명/39,587명)이고, 병원약사 중 전문약사 비율은 20.8%(977명/5,152명)이며, 수도권 소재 전문약사 비율은 73.2%(795명/977명)에 달한다.

|

여기에 △병원약사 인력 산정기준 검토 및 원활한 수급 대책 모색 △전문약사 행위에 대한 보상체계 마련 △다학제팀서비스 곤련 신규 수가 제정 등 사회적 과제의 해결 노력이 필요하다는 입장이다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 콜마家, 경영권 둘러싼 법적 분쟁 마무리 수순 -

02 AI신약융합연구원, ‘AI신약연구원’으로 명칭... -

03 오가노이드사이언스-코스맥스 "오가노이드 ... -

04 광동제약,'제주삼다수' 제주도외 위탁판매 ... -

05 JW이종호재단, 2025 JW성천상 시상식 -

06 파로스아이바이오, '아시아 e-신약개발 허브... -

07 온코크로스, 캐나다 라발대학교와 '희귀질환... -

08 쓰리빌리언, 카자흐스탄 주요 의료기관과 희... -

09 ‘2025 KDDF CPG 심포지엄’ 성료 "글로벌 협... -

10 큐리언트, 시나픽스와 차세대 이중 페이로드...