|

한국형 ARPA-H 프로젝트가 기술 개발 후 해당 기술의 확산‧적용을 위한 밸류체인 관점의 후속조치와 함께, 보건 난제 해결 여부를 파악하는 데까지 연결하는 구체적인 실행 전략이 필요하다는 제언이 나왔다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 최근 발간한 ‘미국 ARPA-H 전략계획의 주요 내용 및 시사점’이라는 보고서를 통해 이같이 분석했다. 미국형 프로젝트와는 사회구조와 보건의료 시스템 차이로 인해 최종 목표가 다른 만큼, 미국의 초기 목표와 이니셔티브를 참고해 보건‧생물의학 전반에 걸쳐 형평성과 서비스 접근성을 보장하는 방향으로 발전시킬 필요가 있다는 제언도 내놓았다.

한국형 ARPA-H 프로젝트는 ‘전 국민의 건강 향상을 위한 담대한 도전’이라는 비전 아래 고비용‧고난도이지만 파급효과가 큰 임무 중심형 R&D를 추진해 국가 보건의료 난제를 해결을 하려는 프로젝트다.

한국형 ARPA-H 프로젝트의 5대 임무는 △백신‧치료제 주권 확보 △미정복 질환 극복 △필수의료 역할 강화 △초고령 사회 대응 △미래 신기술 확보 등 고비용‧고난도 임무중심형 R&D다. 이를 추진하기 위해 수요임무 중심의 프로젝트를 기획하고, 도전혁신 기반의 전무과제를 선정해 마일스톤 관점의 운영‧관리와 시장진입을 위한 성과확산 체계를 도출한다는 계획이다.

미국 ARPA-H는 2022년에 알츠하이머, 당뇨병, 암과 같은 질병을 예방 및 발견하고 치료하는 돌파구를 개발하려는 목적으로 미국 보건의료 R&D 전담기관인 국립보건원(National Institutes of Health, NIH) 산하에 설치됐으며, 올해까지 40억 달러가 투자됐다.

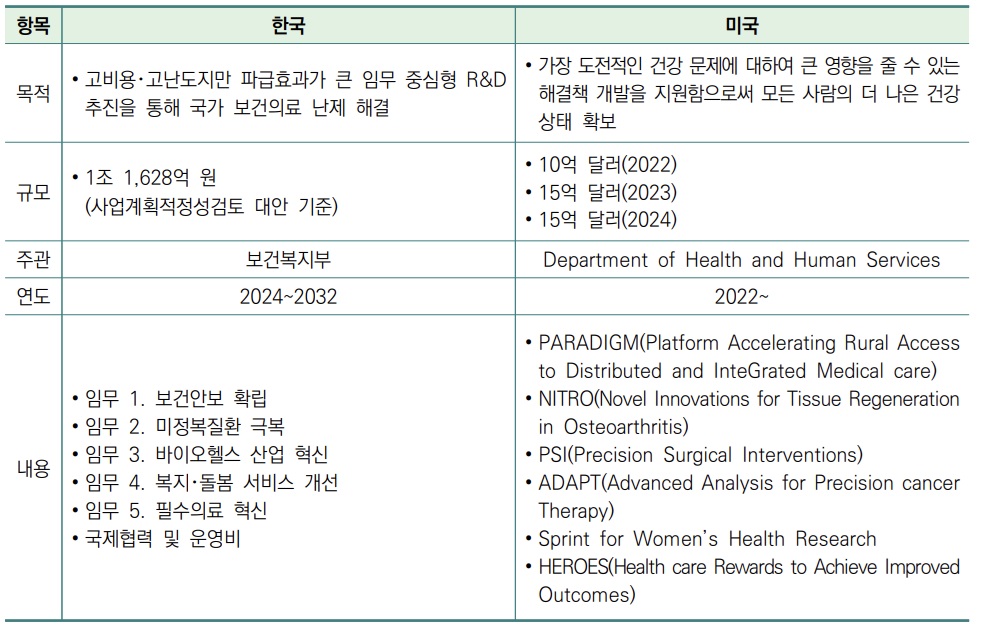

보고서에 따르면, 미국과 한국의 ARPA-H는 도전적 연구개발 추진이라는 공통점에도 불구하고 분명한 차이점이 파악됐다.

우선 미국은 사회적‧지리적 구조상 연방정부의 의료시스템 관여가 어려워 계층 간‧지역 간 의료평등성 문제가 심각하기 때문에, 이를 해결하기 위한 디지털 기술과 플랫폼 기반의 의료 접근성 향상과 데이터 구축을 주요 목표로 설정했다는 것. 의료시스템 접근이 어려운 계층이나 지역에서의 효과적인 의료 서비스 제공과 한정된 자원의 효과적인 배분을 위한 연구 데이터 공유 서비스, 개인 건강 모니터링, 예방의학 등에도 집중했다는 분석이다.

특히 미국 ARPA-H의 최종 목표는 혁신 기술 개발이 아니며, 혁신 기술과 최신 공학‧데이터 기술의 융합을 통해 국민이 체감할 수 있는 본질적인 의료 시스템과 플랫폼 개선을 추진하고 있다는 것이다.

반면 한국은 전염병 대유행, 미정복질환 등 현재 국가가 직면한 보건 난제를 해결하기 위한 임무 중심형 R&D를 지원하는데 집중하고 있다고 전했다. 한국은 공공 의료보험 적용으로 미국에 비해 계층‧지역 간 의료 평등성이 준수하고, 중앙 정부의 의료시스템 통제가 용이해 질병치료와 기술격차 대응에 집중하는 목표를 다수 제시하고 있다는 분석이다.

또한 미국에 비해 글로벌 수준의 제약사 개수와 바이오 분야 연구‧투자 규모, 인력 등이 부족한 점, 보건의료 기술‧산업의 성숙도가 상대적으로 낮은 점 등은 정부 주도의 임무 해결 중심으로 사업 구조를 설정하게 했다고 풀이했다.

이와 함께 보고서는 한국형 ARPA-H 프로젝트가 개선해야 할 점도 언급했다. 5대 미션을 중심으로 5년 후, 10년 후의 정량적‧정성적인 달성 목표와 추진체계를 설정했으나, 그에 반해 연구개발 결과의 확산을 위한 구체적인 계획은 분명하지 않다는 것이다.

특히 연구 결과의 빠른 제품화‧실용화를 위한 산업계와의 연결고리 마련, 생산‧공급 설비 구축, 수출 등의 밸류체인 확보와 함께, 사회적 확산을 통한 보건 난제 해결의 기여가 실질적으로 이뤄지고 그에 대한 평가가 가능하도록 구체적인 실행 계획과 전략이 필요하다는 것이다.

마지막으로 미국 ARPA-H는 모든 환자에게 혜택을 주고 보건의료 분야를 변혁할 수 있는 프로젝트를 개발하고자 하는 내용이며, 실제 기관 목표와 이니셔티브 설정에서 사회 전 계층에 대한 고려를 담아낸 만큼, 한국형 모델 역시 우리 사회 계층에서 나타나는 형평성 침해 요인을 구체적으로 파악하고 그의 해결을 위한 혁신적 기술 개발을 추진할 필요가 있다는 것이다.

특히 한국형 ARPA-H는 5대 미션 달성 이후 사회적 문제 해결 및 보건서비스 접근성 개선을 포함해 후속 과제를 설계하는 등 발전계획을 수립할 필요가 있다고 분석했다.

보고서는 “한국형 ARPA-H의 성공적인 임무 달성을 위해서는 현재의 정량적 목표 달성 및 질병 치료 중심의 미션에서 확장해, 전 연령‧계층에 걸친 보건의료 서비스 제공의 형평성과 사회적 파급 효과를 고려할 필요가 있다”며 “개발된 기술과 치료제가 지체없이 환자에게 신속하게 전달되도록 기술도입, 생산, 제재 등 선제적인 문제 해결을 위한 산업계, 학계, 정부의 지속적인 협의가 필요하며, 기술개발 이후의 사회적‧기술적 변화에 대응하기 위한 장기적이며 체계적인 추진계획이 필요하다”고 전했다.

-

01 알테오젠, 박순재 대표 사임…전태연 사장 선임 -

02 티디에스팜, 100억 원 규모 생산기지 확충..... -

03 "파킨슨병, 신경 넘어 혈관서 해답 찾다"…'2... -

04 의사인력 추계위 ‘1만8739명 부족’ 전망에 ... -

05 에이비엘바이오, 일라이릴리서 800억원 규모... -

06 SK케미칼-넥스트젠바이오사이언스, 신약 공... -

07 퀀타매트릭스, 자본 360억원 조달....재무리... -

08 '제51회 약국경영대상' 영예의 대상(大賞) ... -

09 2025년 약업신문 바이오헬스 독자 관심 톱20 ㊤ -

10 코아스템켐온, 오송 공장 제조업 변경허가 ...