뉴스

"급성장 '디지털 치료기기', 규제·가이드라인 대비 필요"

2030년까지 30조 시장 전망…인허가·보험 수가 마련·논란 관련 논의도

최윤수 기자 │ jjysc0229@yakup.com

입력 2022-07-11 06:00 수정 2022.07.11 06:01

|

장기화로 지속되고 있는 코로나로 전 세계 디지털 치료기기 시장이 급성장함에 따라 우리나라도 디지털 치료기기와 관련된 규제ㆍ가이드라인을 미련 및 급여화에 대한 대비가 이루어져야 한다는 의견이 제시됐다.

한국바이오협회는 바이오 이코노미 브리프(Bio Economy Brief) 155호 ‘디지털 치료기기 개발 동향(박봉현 한국바이오협회 바이오경제연구센터 책임연구원)’을 통해 이와 같이 밝히며, 글로벌 디지털 치료기기 시장이 2020년 35억 3,729만 달러에서 2030년이면 235억 6,938만 달러까지 이를 것이라고 분석했다.

브리프에 따르면, 지난 10년동안 전 세계는 소셜 미디어 플랫폼, 스마트폰 및 모바일 애플리케이션, 웨어러블 장치, 클라우드 기반 데이터 플랫폼, 실사용 근거 연구 등의 출현으로 디지털 헬스는 폭발적으로 성장했다. 즉 단순히 병원에만 국한되어 있던 공간이 다양한 스마트폰 어플을 통해 광범위한 디지털 세계로 점차 확대대고 있다는 것.

미국 시장조사기관인 얼라이드 마켓 리처치에서 공개한 자료에 따르면 글로벌 디지털 치료기기 시장은 2020년 35억 3,729만 달러(한화 약 4조 5,000억 원)에 연평균 20.5% 성장률을 기록하며 2030년이면 235억 6,938만 달러(한화 약 30조 5,000억 원)에 이를 것으로 예상했다.

브리프는 ▲스마트폰 및 태블릿의 사용 증가와 건강관리 앱과의 결합 ▲건강관리 비용 필요성 증가 ▲연속적인 건강관리의 상당한 이점 ▲만성질환 발병 증가가 글로벌 디지털 치료시장의 성장을 주도하고 있다고 분석했다.

또한 북미지역이 다른 국가들과 비교해 가장 빠르게 성장할 것이라고 소개했는데, 이는 보험급여와 디지털 치료기기의 빠른 도입으로 인한 지배적인 위치를 차지하고 있기 때문이라고 설명했다. 이에 브리프는 미국 내 디지털 치료기기 시장 수익을 2020년 9,887만 달러에서 연평균 52.6%의 성장률을 바탕으로 2025년이면 8억 1,780만 달러에 이를 것으로 예상했다.

현재 전 세계 디지털 치료기기 시장에서 개발중인 제품들은 다양하게 존재하고 있지만, 신약개발을 통해 미충족 수요를 충족시키지 못하거나 행동중재를 통한 치료효과가 큰 분야에서 주로 개발이 진행되고 있는 것으로 나타났다.

브리프의 설명에 따르면, 주로 만성질환, 신경정신과 질환 분야제품이 다수를 차지하고 있는데, 미국 FDA에서 승인을 받은 디지털 치료기기를 살펴보면, ▲WellDoc의 2형 당뇨 치료목적 ‘BlueStar’ ▲Voluntis의 2형 당뇨 치료목적 ‘Insulia’와 암 치료목적 ‘Oleena’ ▲Proteus Digital Health의 조현병 치료목적 ‘Abilify Mycite’ ▲Propeller Health의 COPD 및 천식 치료목적 ‘RESPIMAT’ ▲Pear Therapeutics의 약물중독 치료목적 ‘reSET’와 오피오이드중독 치료목적 ‘reSET-O’ ▲Palo Alto Health Science의 PTSD 및 공황장애 치료목적 ‘Freespira’ 등 8개의 제품이 있으며, 이들 중 구체적 치료목적을 명시해 허가된 제품은 단 4개뿐이다.

즉 디지털 치료기기는 세계적으로 서비스 개발 또는 서비스 제공 초기단계 수준이라는 것이 브리프의 설명이다.

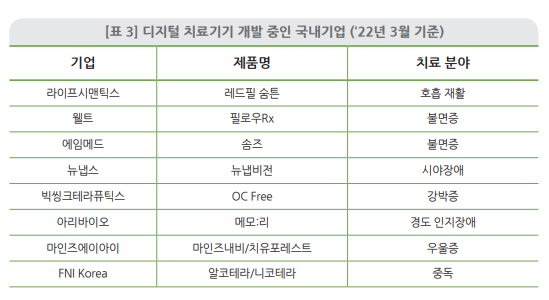

국내 기업의 경우 아직 디지털 치료기기로 허가를 받은 사례는 없으며, 현재 개발 착수 또는 파이프라인 확보 단계에 있다. 국내에서 개발중인 기업들을 살펴보면, ▲라이프시맨틱스 ▲웰트 ▲에임메드 ▲뉴냅스 ▲빅씽크테라퓨틱스 ▲아리바이오 ▲마인즈에이아이 ▲FNI Korea 등이 있다.

|

▲디지털 치료기기를 개발중인 국내기업 현황 - 2022년 3월 기준

브리프는 “이들 많은 기업들은 더 많은 수의 환자들이 더 적은 비용으로 효과적인 서비스를 받을 수 있도록 디지털 도구를 개발하고 있다”며 “이에 따른 규제 프레임워크를 발전시키고 있다”고 언급했다.

실제로 미국의 경우 의료 규제 환경은 지속적으로 변화하고 있다. 미국 FDA는코로나로 인해 정신건강 관련 디지털 치료기기의 조건부 승인을 허용하는 일부 요구사항을 완화했고, 전통적인 규제 패러다임이 오늘날 디지털 시장에 나와 있는 소프트웨어 제품을 위해 설계되지 않았음을 인정한 바 있다.

국내의 경우 디지털 치료기기 개발을 위해 필요한 것들에 대해 묻는 설문 조사에서 ▲43.2%는 ‘연구개발비 지원’ ▲24.3%는 ‘인허가 안내 및 규제 간소화’ 등에 대한 지원필요가 응답의 절반을 넘겼으며, 70.3%가 ‘글로벌 네트워크를 통한 국가 간 인허가 절차 간소화가 필요’하다고 답했다.

이에 브리프는 “디지털 치료기기가 의료시스템 영역에 도입되기 위해서는 인허가 후 의료보험 수가를 받기 위한 신의료기술 평가 절차가 보다 구체적이고 통합적으로 마련되어야 한다”며 “원격의료 논란, 환자들의 사용 인식 문제 등 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 충분한 논의가 이루어져야 한다”고 언급했다.

이어 “디지털 치료기기에 대한 규제와 가이드라인이 잘 마련된다면, 신약개발보다 훨씬 적은 비용으로 신속하게 개발이 가능할 것이고, 결과적으로 환자들에게 비용 효율적인 치료를 제공할 수 있을 것”이라며 “치료 접근성이 낮은 취약지역에 대한 의료수요를 해결하는 대안이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 “20만 소상공인 생계 걸렸다”… 문신사법 조... -

02 뉴로핏, 싱가포르 국립대·종합병원에 '뉴로... -

03 미래의학연구재단, '3D세포 공배양 기반 자... -

04 "도전 20년, 재생의학 길 개척하다" 한국줄... -

05 유한양행, 길리어드와 에이즈 치료제 원료... -

06 힐룩스 ‘아이쓰레드',멕시코 의료기기 인증 ... -

07 FDA, 프리드리히 운동실조증 치료제 허가 비토 -

08 비아트리스, MSD와 브리디온 국내 독점 판촉... -

09 비만치료제 ‘마운자로’ 공급 개시...'위고비... -

10 코스메카코리아, 자생식물 '별꽃'으로 화장...