뉴스

"첨단바이오의약품·재생의료 '안전성 관리' 강화 필수"

전체 SAE, 출혈>심혈관계>부정맥 순…기술별로 달라 임상연구·장기추적조사 시 주의

권혁진 기자 │ hjkwon@yakup.com

입력 2022-05-31 06:00 수정 2022.05.31 18:05

세포치료제, 유전자치료제 등 첨단바이오의약품의 임상연구가 활발해짐에 따라, 안전에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다. 특히 기술분야별로 중대한 이상반응이 다른 것으로 나타나, 임상연구와 장기추적조사 시, 주의를 더 기울여야 한다는 의견이다.

지난 27일 대한약물역학위해관리학회(회장 박중원)는 '제29회 춘계학술대회'를 개최했다. 학회는 이번 학술대회를 통해 최신 약물안전성 관련 연구결과 논의 및 연구자와 실무 전문가 간 최신 지식을 공유하는 장을 마련했다.

지난 27일 대한약물역학위해관리학회(회장 박중원)는 '제29회 춘계학술대회'를 개최했다. 학회는 이번 학술대회를 통해 최신 약물안전성 관련 연구결과 논의 및 연구자와 실무 전문가 간 최신 지식을 공유하는 장을 마련했다.

|

▲성균관대학교 약학대학 신주영 교수 발표자료(1)

이번 학회에서 성균관대학교 신주영 약학대학 교수는 '첨단바이오의약품과 재생의료 임상연구 현황'을 주제로 최근 급성장 중인 첨단재생의료의 국내외 임상연구 현황과 이상반응 연구 결과를 발표했다.

첨단재생의료란 사람의 신체 구조 또는 기능을 재생, 회복시키거나, 질병을 치료, 예방하기 위해 인체세포 등을 이용해 실시하는 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 등을 말한다. 첨단바이오의약품은 이 첨단재생의료 치료를 위해 사용되는 의약품을 가리킨다.

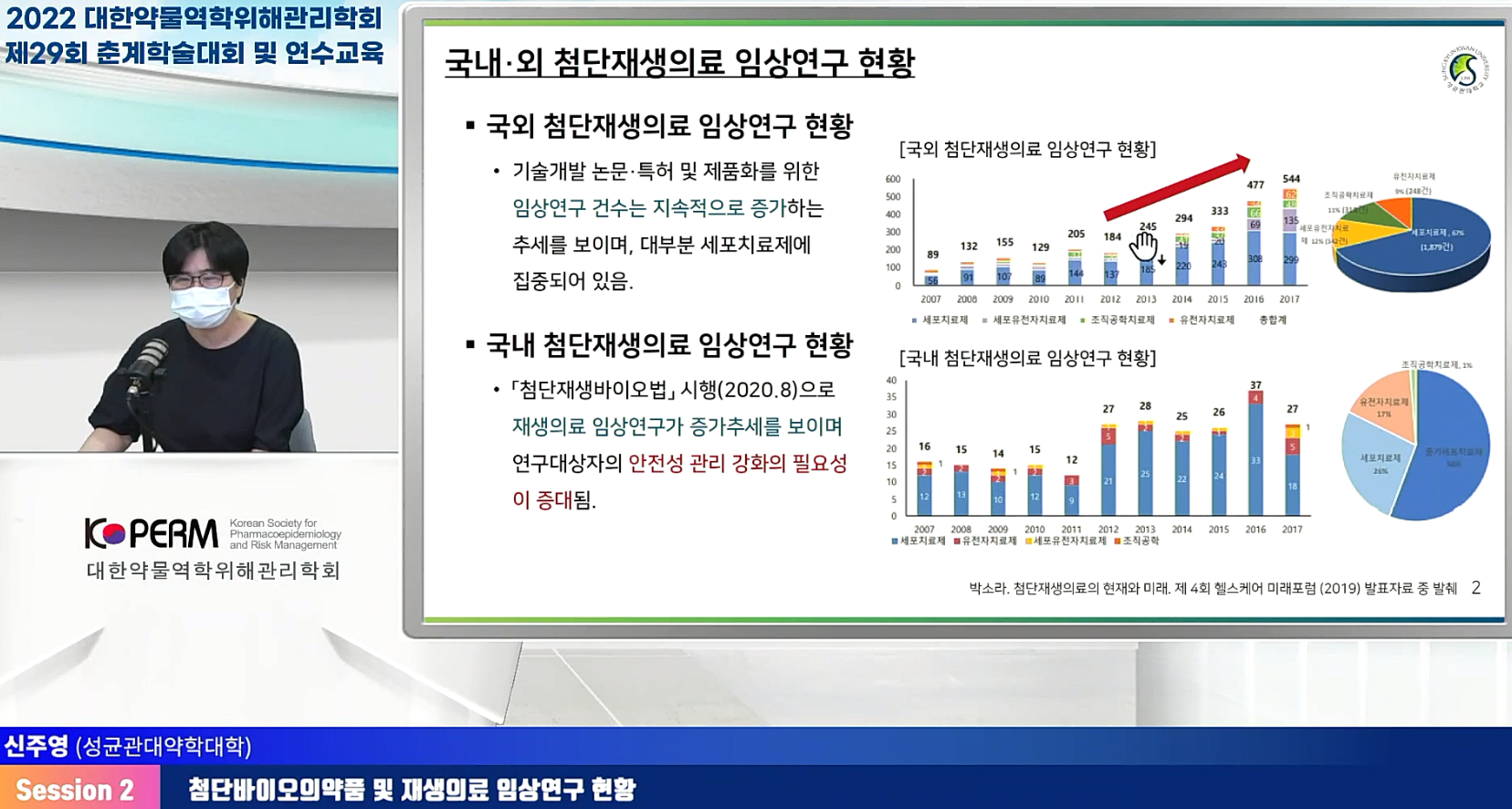

신 교수는 “국외 첨단재생의료 임상연구 건수를 살펴보면, 2007년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있고, 세포치료제 중심에서 세포·유전자치료제, 유전자치료제까지 확대되는 모습을 보이고 있다”고 전했다.

이어 “국내에서는 급속도로 증가세를 보이고 있진 않지만, 지난 2020년 첨단재생바이오법 시행 이후, 전반적으로 임상연구가 증가 추세를 보이고 있다”라며 “이에 따라 연구대상자의 안전성 관리 강화 필요성이 증대되고 있다”고 설명했다.

지난 2007년부터 2017년 국내외 첨단재생의료 임상연구 현황을 살펴보면, '국외에서는' ▲연구목적(IIT) 임상연구가 1,971건으로 집계됐고, ▲상업목적(SIT) 임상연구는 816건으로 집계돼, 연구목적(IIT) 비중이 큰 것으로 나타났다.

이어 '국내에서는' ▲상업목적(SIT) 임상연구가 154건 ▲연구목적(IIT) 임상연구는 88건으로, 상업목적(SIT)이 약 2배 높은 것으로 분석됐다. 특히 '국내에서는' ▲세포치료제 연구가 총 199건으로 약 83% 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

신 교수는 “지난 2017년까지 국내외 연구 현황을 보면, 국내의 연구목적 임상연구가 국외와 비교하면 활발하지 않은 것으로 나타났다”라며 “그러나 첨단재생바이오법을 통해 연구자주도 임상연구가 활발히 진행되고, 자연스럽게 상업목적 임상연구로 선순환되는 구조가 될 것”이라고 전망했다.

이에 따라 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 임상연구 대상자의 안전성 보장에 더욱 주의를 기울여야한다고 강조했다.

|

▲성균관대학교 약학대학 신주영 교수 발표자료(2)

이어 신 교수는 '국내외 첨단재생의료 임상연구 이상반응 사례조사 및 임상연구 데이터베이스 구축 현황 연구'의 결과를 소개했다.

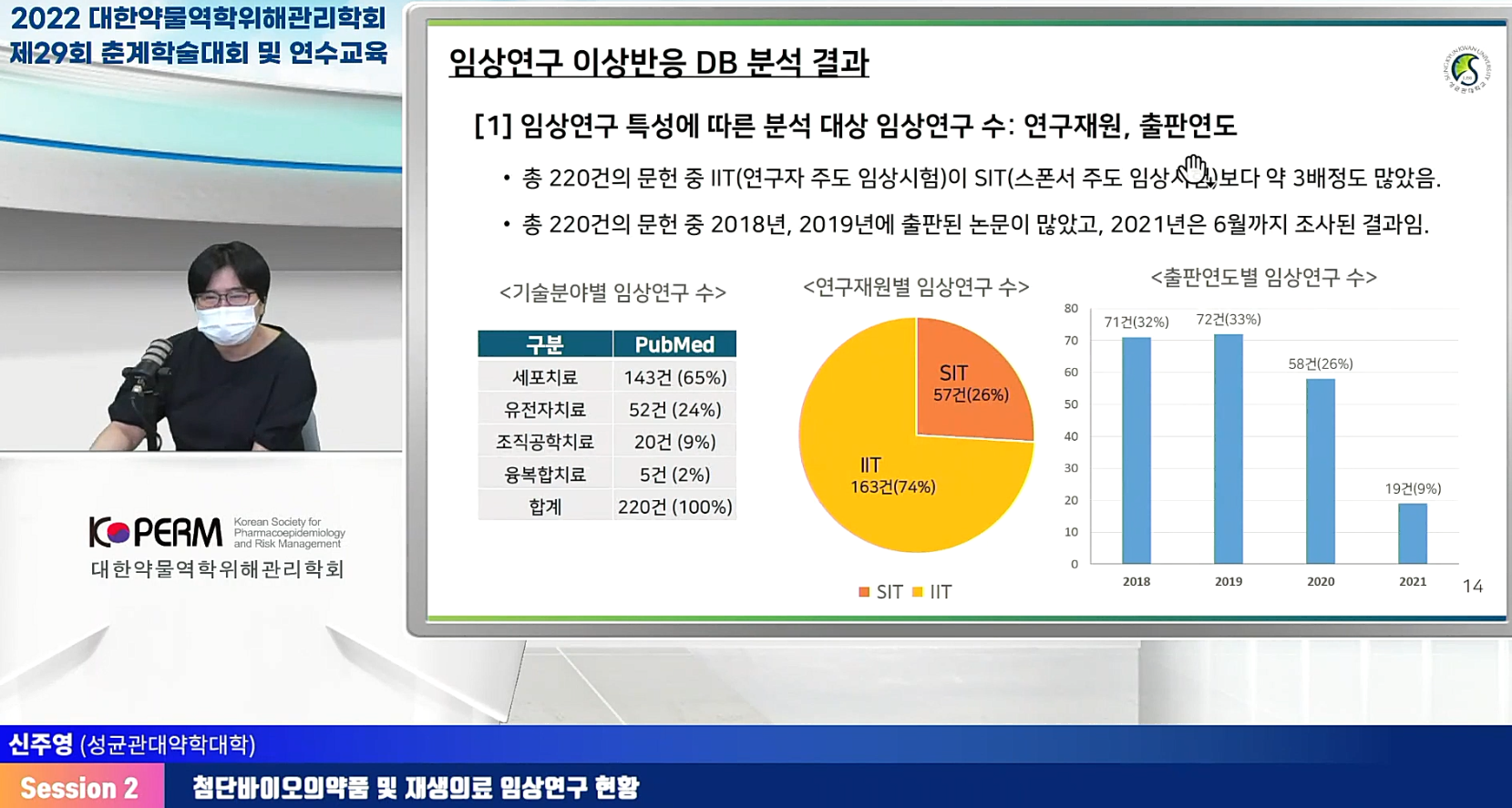

신 교수에 따르면 2018년부터 2021년 6월 기준, 국내외 첨단재생의료 '기술분야별 임상연구'는 총 220건으로 집계됐고, 이 중 ▲세포치료제는 143건으로 65%를 차지하는 것으로 나타났다. 이어 ▲유전자치료제 52건(24%) ▲조직공학치료제 20건(9%) ▲융복합치료제 5건(2%)으로 집계돼, 세포치료제 임상연구는 약간 감속가, 유전자치료제 임상연구는 증가한 것이 관찰됐다.

이 중 ▲IIT는 163건으로 74%를 차지하는 것으로 집계됐고, ▲SIT는 57건(26%)으로 분석됐다.

임상연구 논문의 '출판 연도별'로 살펴보면, ▲2018년 71건(32%) ▲2019년 72건(33%) ▲2020년 58건(26%) ▲2021년 6월까지 19건(9%)으로 나타나, 예상했던 것과 달리 임상연구가 급속도로 증가하는 모습이 관찰되진 않았다.

'추적관찰기간'은 ▲1년 이상 3년 미만 100건(45%) ▲6개월 이상 1년 미만 37건(17%) ▲3년 이상 5년 미만 25건(11%) 순으로 분석됐고, 이외 ▲3개월 이상 6개월 미만 10건(5%) ▲7년 이상 10건(5%) ▲기타 21건(10%)으로 나타났다.

'대륙별'로는 ▲유럽 60건(27%) ▲북아메리카 58건(26%) ▲아시아 44건(20%) ▲다국가 34건(16%) ▲중동 10건(5%) 순으로 분석됐다.

'국가별'로는 ▲미국 53건 ▲중국 20건 ▲일본 11건 ▲스페인 13건 ▲영국 9건 ▲한국 8건 ▲이탈리아 6건 ▲프랑스 5건 ▲독일 5건 ▲캐나다 4건 순으로 집계됐다.

'질환 별'로는 ▲혈액·종양 51건(23%) ▲근골격계 40건(18%) ▲뇌·신경·정신 23건(10%) ▲심혈관계 18건(8%) ▲피부·미용·성형 13건(6%) ▲안구 10건(5%) ▲소화기계 9건(5%) 순으로 나타났다.

특히 전체 임상연구에서 '다빈도 이상반응'을 살펴보면 ▲피로(4.59%) ▲통증(3.83%) ▲종창(3.46%) ▲일시적 홍반(3.24%) ▲반상출혈(3.24%) ▲발열(2.8%) 순으로 나타났다.

이 중 '중대한 이상반응(SAE)'은 ▲출혈(1.47%) ▲심혈관계 SAE(1.15%) ▲부정맥(1.04%) ▲백혈구 감소증(0.95%) ▲주요 감염(0.89%) ▲호중구 수치 감소(0.81%) ▲백혈구 수치 감소(0.81%) 순으로 분석됐고, ▲사망은 0.78%로 나타났다.

|

▲성균관대학교 약학대학 신주영 교수 발표자료(3)

기술별로 살펴보면, '세포치료제 이상반응'은 ▲혈액학적 이상반응(11.26%) ▲감염(4.75%) ▲점막염(3.77%) 등의 순으로 분석됐고, '중대한 이상반응'은 ▲심혈관계 SAE(1.58%) ▲백혈구 감소증(1.26%) ▲호중구 수치 감소(1.11%) 등의 순으로 나타났다.

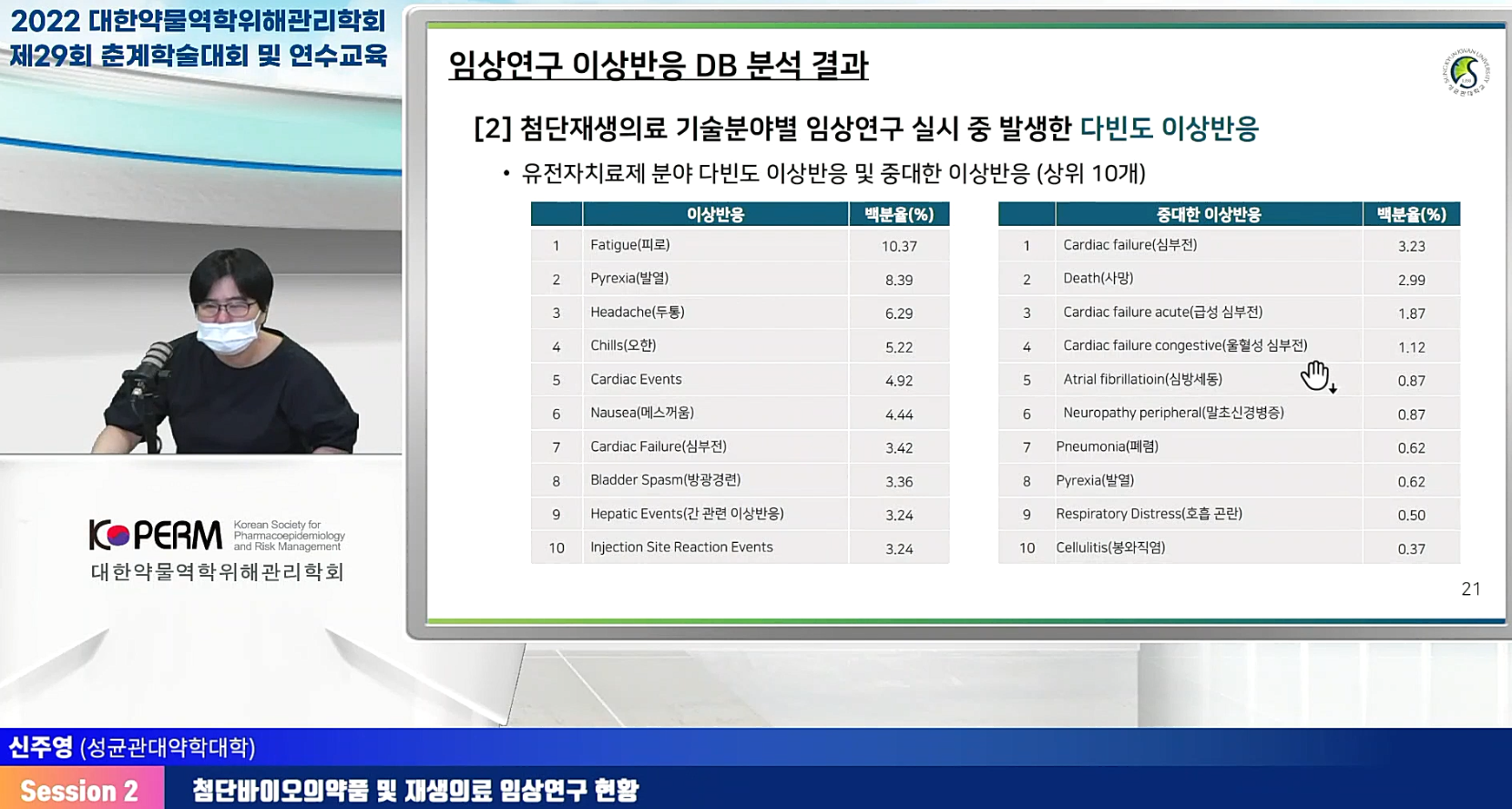

'유전자치료제 이상반응'은 ▲피로(10.37%) ▲발혈(8.39%) ▲두통(6.29%)으로, '중대한 이상반응'은 ▲심부전(3.23%) ▲사망(2.99%) ▲급성 심부전(1.87%) 순으로 나타났다.

'융복합치료제 이상반응'은 ▲목 주위 통증(18.05%) ▲출혈(12.78%) ▲심장 부정맥(9.02%)으로, '중대한 이상반응'은 ▲출혈(48.11%) ▲심장 부정맥(33.96%) ▲주요 감염(29.25%) 순으로 집계됐다.

'조직공학치료제 이상반응'은 ▲수술 부위 합병증(3.00%) ▲혈청종(2.44%) ▲무증상 이식 협착증(1.31%)으로, '중대한 이상반응'은 ▲알레르기 반응(1.15%) ▲발목 절개 외피성 봉와염(1.15%) 순으로 분석됐다.

신 교수는 “연구를 진행한 결과, 첨단재생의료 기술분야별로 이상반응의 양상이 다르게 나타났다”라며 “이에 따라 장기추적조사 시, 필수 조사 항목을 기술분야별로 고려 및 설정할 필요가 있고, 이를 바탕으로 증례기록서(CRF) 개발 및 환자등록 설명서, 동의서도 작성할 필요가 있다”고 전했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 한국콜마, 세계적 화학기업 '바스프' 손잡... -

02 '2000억원' 규모 26년 국가신약개발사업 스... -

03 대한약사회, 건보공단 특사경 도입 '찬성'…... -

04 대한약사회, 대웅제약에 '블록형 거점도매 ... -

05 한올바이오, 오송 특화공장 신축 투자 중단 -

06 한국유니온제약,M&A 공고...'스토킹호스' 방... -

07 IVI-질병관리청, 팬데믹 대응 임상시험검체... -

08 GC녹십자, 코로나19 mRNA 백신 국내 임상 1... -

09 마이크로디지탈, 셀트리온 생산공정에 ‘더... -

10 디앤디파마텍, “FDA의 AI 기반 MASH 조직 분...