한국 화장품의 수출 지형 변화가 본격화되고 있다. 중국 의존도가 대폭 낮아지고, 미국과 신흥시장의 비중이 커지고 있다. 이 같은 흐름은 이미 2년 전부터 이어졌지만, 올해 상반기에는 더욱 뚜렷해졌다.

한국보건산업진흥원이 6일 발표한 보건산업 수출 통계에 따르면, 올 상반기 전체 화장품 수출액은 55억800만 달러로 전년 동기 대비 14.9% 증가했다. 보건산업 전체 수출액(137억9100만 달러) 가운데 39.9%를 차지하며 가장 큰 수출 품목으로 집계됐다.

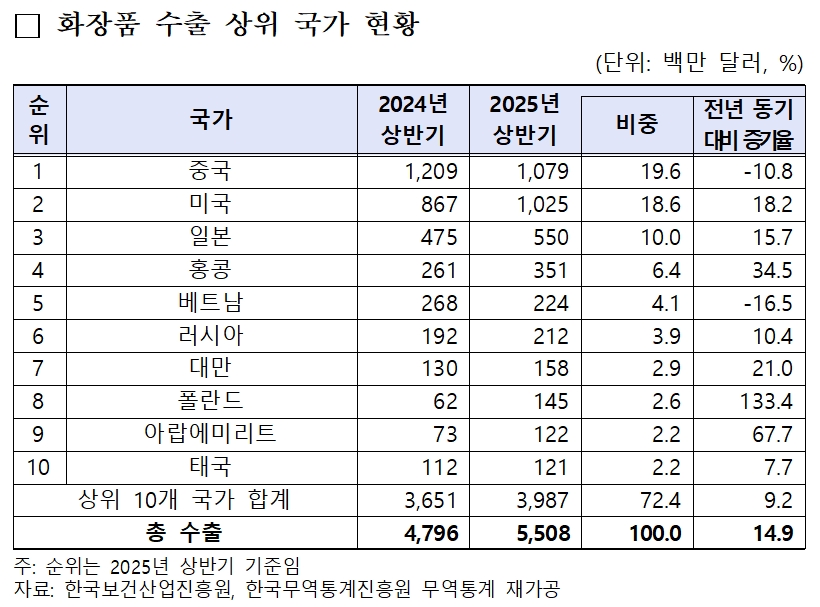

가장 주목할 부분은 최다수출국 1, 2위의 역전 가능성이다. 상반기까진 중국이 여전히 최다수출국 자리를 지켰고 미국이 2위지만, 양국 간 격차는 크게 줄었다. 올 상반기 화장품 수출액은 중국 10억7900만 달러(–10.8%, 이하 전년동기 대비), 미국 10억2500만 달러(+29.8%)로 집계되며 격차가 5400만 달러까지 좁혀졌다. 지난해 상반기의 경우 중국 12억1000만 달러, 미국이 8억7000만 달러로 약 3억4000만 달러 차이를 보였다.

|

수출 비중 역시 지난해엔 중국 25.2%, 미국 18.1%로 7.1%p 차이가 났지만, 올해 상반기엔 각각 19.6%, 18.6%로, 격차가 1.0%p로 줄었다. 이 추세가 이어질 경우, 2025년 연간 기준으로는 미국이 처음으로 한국 화장품 최대 수출국에 오를 것으로 기대된다.

중소기업 수출에선 이미 양국 순위가 뒤집혔다. 2024년 상반기까지는 중국이 근소하게 앞섰지만, 하반기부터 미국이 추월하며 연간 기준 1위 수출국으로 올라섰다. 중소벤처기업부에 따르면 2024년 중소기업 화장품 수출액은 미국이 13억4000만 달러(+46.5%), 중국이 10억7000만 달러(-4.7%)였다. 2025년 상반기에는 미국이 7억2000만 달러(+13.8%), 중국은 5억7000만 달러(+3.4%)를 기록하며 격차가 유지됐다.

주요 수출국 외 시장에서의 상승세도 눈에 띈다. 상위 10대 수출국 중에선 중국과 홍콩(2억1800만 달러, -2.3%)을 제외한 모든 국가가 증가세를 기록했다. 일본은 5억2600만 달러(+16.5%)로 3위를 유지했으며, 그 뒤를 베트남(2억8800만 달러, +4.3%), 대만(2억3300만 달러, +23.4%), 아랍에미리트(2억3200만 달러, +46.1%), 인도네시아(1억9400만 달러, +13.6%), 태국(1억9300만 달러, +10.8%), 폴란드(1억8000만 달러, +31.5%)가 이었다. 특히 아랍에미리트, 폴란드, 대만 등 신흥 시장의 성장세가 두드러졌다.

|

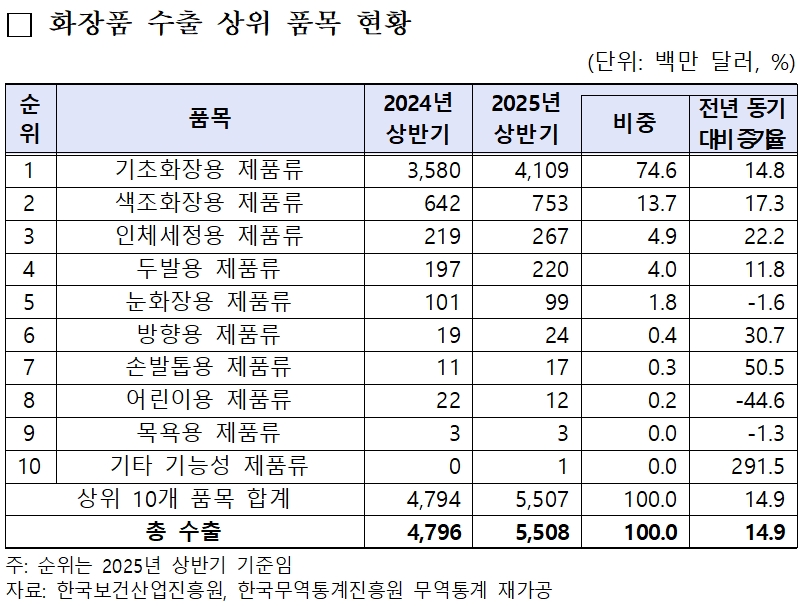

수출 품목별 구성에서도 변화의 흐름이 뚜렷해지고 있다. 기초화장품이 여전히 주력 품목으로 자리잡고 있지만, 색조·클렌징·향수 등 감각 중심 제품의 수출 비중도 점차 확대되고 있다. 특히 색조 제품은 미국, 동남아 등지서 고르게 성장하며 K-뷰티 포트폴리오 다변화를 이끌고 있다.

구체적으론 기초화장용 제품류가 40억1000만 달러(+14.8%)로 전체의 74.6%를 차지하며 여전히 가장 높은 비중을 차지했다. 색조화장용 제품류는 7억5300만 달러(+17.3%), 인체세정용 제품류는 2억6800만 달러(+22.2%)로 두 자릿수 성장세를 기록했다. 도향(프래그런스) 제품류도 2억2000만 달러(+11.8%)로 꾸준한 수요를 보였다. 두발용 제품류는 1억3100만 달러(+10.7%), 면도·제모용 제품류는 2300만 달러(+16.1%)로 집계됐다.

반면 손발용 제품류(4000만 달러, -28.5%), 어린이용 제품류(1000만 달러, –44.6%), 방향용 제품류(1800만 달러, –19.8%)는 모두 전년동기 대비 수출이 감소했다. 특히 어린이용 제품은 하락 폭이 가장 컸다.

한편, 올해 상반기 보건산업 전체 수출액은 137억9100만 달러로 전년 대비 13.2% 증가하며 역대 반기 최대 실적을 달성했다. 화장품과 의약품이 수출 증가세를 주도했다. 의약품은 53억8000만 달러(+20.5%)로 바이오의약품 수출 호조에 힘입어 가장 큰 폭의 증가율을 기록했다. 의료기기는 임플란트 수출 감소 영향으로 29억1000만 달러(-0.6%)를 기록하며 소폭 감소했다.

-

01 바이오스타, 자폐증 재생의료 치료 일본 후... -

02 로킷헬스케어, ‘당뇨발 맞춤형 피부 재생’ ... -

03 셀트리온, ‘앱토즈마’ IV 제형 미국서 CRS ... -

04 큐어버스, KIST·안젤리니 파마와 ‘글로벌 ... -

05 민간보험 ‘셀프심사’에 진료권·선택권 흔들…... -

06 중국·미국 격차 1%p…화장품 수출 지형 변화 ... -

07 노보노디스크, 2025년 실적 전망 하향조정..왜? -

08 화장품, 아마존 입점하려면 미국 시험 필수? -

09 아울바이오,IPO 본격 시동...2027년 코스닥 ... -

10 필수약 자급화 가속..식약처,5건 완료-내년...