뉴스

'mRNA백신·LNP기술' 코로나 일회성 아닌 앞으로도 주역

대구경북첨단의료산업진흥재단, 글로벌 감염병 발병 주기 단축세…mRNA 백신 신속성 강점으로 활용 증대

권혁진 기자 │ hjkwon@yakup.com

입력 2022-01-27 06:00 수정 2022.01.28 11:27

21세기는 감염병의 시대라 해도 과언이 아닐 만큼 전 세계적인 감염병의 발병 주기가 점점 짧아지고 있다. 이에 대한 해결책의 하나로 백신이 주목받고 있으며, 특히 코로나19 바이러스와의 전쟁에서 주역으로 꼽히는 mRNA 백신과 LNP 기술이 앞으로도 최전선에서 활용될 전망이다.

지난 26일 대구경북첨단의료산업진흥재단(K-MEDI hub, 케이메디허브)에서 코로나19 팬데믹 극복을 위한 혁신 백신개발과 mRNA 백신의 지질나노입자 기술 현황을 전하는 '2022 K-MEDI hub 리더스포럼-혁신 백신 및 LNP(지질나노입자)개발 전략 포럼'을 개최했다.

|

▲대구경북첨단의료산업진흥재단(케이메디허브) 양진영 이사장

이날 양진영 이사장은 개회사를 통해 “케이메디허브는 국가 주도의 산업 클러스터로서 코로나19 팬데믹에 따른 현안 해결과 급격한 의료산업 환경 변화에 대응을 위한 역할을 꾸준히 모색해 왔다”라며 “이를 통해 혁신 백신 및 지질나노입자의 최신 연구와 개발 트렌드를 공유하고 공동연구를 위한 네트워킹의 장을 제공하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “이번에 개최한 리더스포럼에서는 신약개발지원센터가 추진 중인 백신기술개발 지원사업에 성공적인 수행 방안을 논의하고자 한다”라며 “특히 올해 과학기술정보통신부의 지원을 받아 새롭게 추진하는 가칭 백신기술개발지원 사업은 코로나19 팬데믹 종식과 또 다른 감염병 대응에 대비하기 위해 백신기술개발 및 지원 체계를 확립하고자 한다”고 덧붙였다.

이어 “케이메디허브의 우수한 인프라와 전문성을 토대로 확보한 백신기술개발 플랫폼을 통해 산·학·연·병에서 백신 후보물질 개발 및 최적화를 지원하고 중장기적인 국가 백신개발 역량 강화를 도모하고자 한다”라며 개회사를 전했다.

이어 “이번에 개최한 리더스포럼에서는 신약개발지원센터가 추진 중인 백신기술개발 지원사업에 성공적인 수행 방안을 논의하고자 한다”라며 “특히 올해 과학기술정보통신부의 지원을 받아 새롭게 추진하는 가칭 백신기술개발지원 사업은 코로나19 팬데믹 종식과 또 다른 감염병 대응에 대비하기 위해 백신기술개발 및 지원 체계를 확립하고자 한다”고 덧붙였다.

이어 “케이메디허브의 우수한 인프라와 전문성을 토대로 확보한 백신기술개발 플랫폼을 통해 산·학·연·병에서 백신 후보물질 개발 및 최적화를 지원하고 중장기적인 국가 백신개발 역량 강화를 도모하고자 한다”라며 개회사를 전했다.

|

▲한국과학기술연구원 방은경 선임연구원

다음으로 KIST 방은경 선임연구원이 'Lipid-nanoparticle(LNP) Technology for mRNA Vaccines'을 주제로 발표를 이었다.

지질나노입자(LNP) 기술이란 mRNA를 생체에 주입 시 세포에 전달돼 효과를 내기 전 분해되는 것을 방지하기 위한 목적으로 여러 지질 등을 사용해 만든 전달체 기술을 말한다.

방은경 선임연구원은 “WHO에 따르면 21세기는 감염병의 시대라고 해도 과언이 아니며, 주기적으로 감염병이 발병하고 있고, 그 정점을 코로나19가 찍었다”라며 “이러한 감염병의 반복을 원천적으로 차단할 수 없다면 대비가 가장 중요한 방법이며, 그 중 하나로 백신을 들 수 있다”라고 전했다.

이어 “최근 모더나의 코로나19 백신의 임상시험 진입이 이례적으로 69일밖에 소요되지 않았다. 이는 바이러스 서열 기반 연구개발 및 코로나19 팬데믹의 영향에 따른 영향이며, 특히 mRNA 백신이 가진 신속성에서 기인하는 요소가 가장 크다”고 설명했다.

이어 “그러나 RNA는 생체 내 안정성이 낮고, 생체 내 전달이 어려워 이 부분을 해결하는 것이 관건”이라고 강조했다. 이에 따라 기존 한계점을 극복하기 위해 LNP 기술 연구가 주요 이슈로 떠올랐다고 덧붙였다.

지질나노입자(LNP) 기술이란 mRNA를 생체에 주입 시 세포에 전달돼 효과를 내기 전 분해되는 것을 방지하기 위한 목적으로 여러 지질 등을 사용해 만든 전달체 기술을 말한다.

방은경 선임연구원은 “WHO에 따르면 21세기는 감염병의 시대라고 해도 과언이 아니며, 주기적으로 감염병이 발병하고 있고, 그 정점을 코로나19가 찍었다”라며 “이러한 감염병의 반복을 원천적으로 차단할 수 없다면 대비가 가장 중요한 방법이며, 그 중 하나로 백신을 들 수 있다”라고 전했다.

이어 “최근 모더나의 코로나19 백신의 임상시험 진입이 이례적으로 69일밖에 소요되지 않았다. 이는 바이러스 서열 기반 연구개발 및 코로나19 팬데믹의 영향에 따른 영향이며, 특히 mRNA 백신이 가진 신속성에서 기인하는 요소가 가장 크다”고 설명했다.

이어 “그러나 RNA는 생체 내 안정성이 낮고, 생체 내 전달이 어려워 이 부분을 해결하는 것이 관건”이라고 강조했다. 이에 따라 기존 한계점을 극복하기 위해 LNP 기술 연구가 주요 이슈로 떠올랐다고 덧붙였다.

|

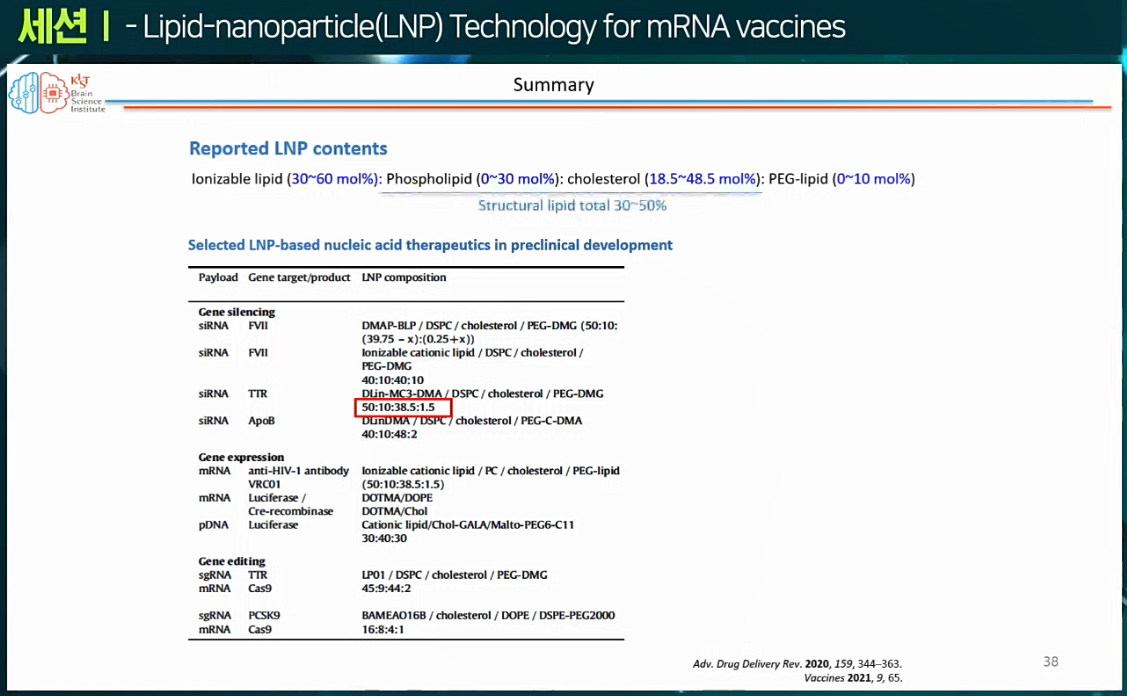

▲방은경 선임연구원 발표 자료

방은경 선임연구원에 따르면 현재 모더나와 화이자·바이오엔텍은 mRNA의 전달 제형으로 LNP를 사용하고 있으며, 해당 LNP는 이온화 지질, PEG-지질, 콜레스테롤, 인지질로 구성돼 있다.

이온화 지질은 정전기적 인력을 통해 RNA와 결합, 전달 및 방출 효율을 결정하는 주된 구성 물질이며, PEG-지질은 입자 간 응집을 막고 구조적인 안정성 확보 목적으로 사용된다. 콜레스테롤은 나노입자를 보다 단단하고 안정적으로 구성하며, 인지질은 LNP의 지질이중막 구조를 유지하기 위해 사용된다.

최근 이온화 지질(Ionizable Lipid) 개발 트렌드를 살펴보면, 친수성 머리부분의 pKa가 6~7 사이여야 하며, 소수성 꼬리 부분 중간에 에스터(Ester group)를 도입하면 보다 생분해성(Biodegradable)이 된다. 또한 전체적으로 모양이 고깔 형태(Cone Shape)면 지질이중층(Lipid Bilayer)을 보다 불안정화하는 성질을 나타내므로 mRNA가 엔조좀(Endosome)에 쌓여있다가 엔조좀 탈출(Endosomal Escape) 시 보다 수월하게 한다.

아울러 PEG 지질(PEG-conjugated Lipid)은 소수성 꼬리(Hydrophobic Tail)와 링커, PEG 헤드로 구성돼 있으며, 전체 입자 크기와 상관관계가 있다. PEG가 많이 함유될수록 입자 크기가 작아지는 경향이 있으며, 이 중 중요한 부분은 꼬리의 길이다. 꼬리의 카본(C)이 14개가 돼야 적절한 분해(Degradation)로 효율이 높아지며, 실제 모더나와 화이자는 14개 카본의 PEG를 사용하고 있다. 또한 전달 효율을 위해 2% 이내로 사용하는 편이다.

이어 콜레스테롤은 구조적인 안정성뿐만 아니라 막 융합(Membrane Fusion)을 도와주는 역할도 하며, 함량 증가에 따라 전달 효율성이 증가한다. 또한 콜레스테롤 변형에 따라 타깃 세포가 변경되거나, 전달 효율이 달라진다.

또한 인지질은 지질이중층을 견고히 하는 것보다 유동적으로 하는 것이 전달력이 좋다. 이에 따라 LNP 표면의 막에 대한 안정성과 전달 효율성의 밸런스를 맞추는 것이 중요한 사안이다. 아울러 최근 융합성 이온화 지질(Fusogenic Ionizable Lipid)인 DOPE가 주목받고 있으며, 아민기(-NH2)가 엔도좀 내에서 수소화될 수 있으므로 엔도좀 탈출을 보다 용이하게 한다.

끝으로 방은경 선임연구원은 “mRNA 백신 및 LNP의 도전과제로는 안전성, 유통, 비용, 특허회피, 돌파감염, 기반기술 등이 있다”고 말했다.

이어 “특허 부문에서는 신규 구조, 조성, 제형, 질환, 분야에서 충족되면 회피가 가능하며, 안정성에서는 현재 부작용 원인이 규명되지 않아 원인 규명이 우선이다. 또한 유통에서는 상온 보관 기술 등의 발전으로 기존 문제점을 해결할 수 있으며, 비용에서는 전달 효율 향상 및 제형 변경에 따른 투여량 감소 기술 등으로 비용 절감이 가능하다”고 덧붙였다.

또한 “돌파감염은 변이 방어에 우수한 면역원 및 항원 발굴 등으로 극복할 수 있으며, 기반 기술에는 국내 각 요소들의 기술은 일정 이상 발달했으나, 각 요소 기술 간 연계와 융합이 부족한 상황이므로, 이러한 문제가 해결되면 국내 mRNA 백신 개발이 멀지 않을 것으로 전망된다”고 전했다.

이온화 지질은 정전기적 인력을 통해 RNA와 결합, 전달 및 방출 효율을 결정하는 주된 구성 물질이며, PEG-지질은 입자 간 응집을 막고 구조적인 안정성 확보 목적으로 사용된다. 콜레스테롤은 나노입자를 보다 단단하고 안정적으로 구성하며, 인지질은 LNP의 지질이중막 구조를 유지하기 위해 사용된다.

최근 이온화 지질(Ionizable Lipid) 개발 트렌드를 살펴보면, 친수성 머리부분의 pKa가 6~7 사이여야 하며, 소수성 꼬리 부분 중간에 에스터(Ester group)를 도입하면 보다 생분해성(Biodegradable)이 된다. 또한 전체적으로 모양이 고깔 형태(Cone Shape)면 지질이중층(Lipid Bilayer)을 보다 불안정화하는 성질을 나타내므로 mRNA가 엔조좀(Endosome)에 쌓여있다가 엔조좀 탈출(Endosomal Escape) 시 보다 수월하게 한다.

아울러 PEG 지질(PEG-conjugated Lipid)은 소수성 꼬리(Hydrophobic Tail)와 링커, PEG 헤드로 구성돼 있으며, 전체 입자 크기와 상관관계가 있다. PEG가 많이 함유될수록 입자 크기가 작아지는 경향이 있으며, 이 중 중요한 부분은 꼬리의 길이다. 꼬리의 카본(C)이 14개가 돼야 적절한 분해(Degradation)로 효율이 높아지며, 실제 모더나와 화이자는 14개 카본의 PEG를 사용하고 있다. 또한 전달 효율을 위해 2% 이내로 사용하는 편이다.

이어 콜레스테롤은 구조적인 안정성뿐만 아니라 막 융합(Membrane Fusion)을 도와주는 역할도 하며, 함량 증가에 따라 전달 효율성이 증가한다. 또한 콜레스테롤 변형에 따라 타깃 세포가 변경되거나, 전달 효율이 달라진다.

또한 인지질은 지질이중층을 견고히 하는 것보다 유동적으로 하는 것이 전달력이 좋다. 이에 따라 LNP 표면의 막에 대한 안정성과 전달 효율성의 밸런스를 맞추는 것이 중요한 사안이다. 아울러 최근 융합성 이온화 지질(Fusogenic Ionizable Lipid)인 DOPE가 주목받고 있으며, 아민기(-NH2)가 엔도좀 내에서 수소화될 수 있으므로 엔도좀 탈출을 보다 용이하게 한다.

끝으로 방은경 선임연구원은 “mRNA 백신 및 LNP의 도전과제로는 안전성, 유통, 비용, 특허회피, 돌파감염, 기반기술 등이 있다”고 말했다.

이어 “특허 부문에서는 신규 구조, 조성, 제형, 질환, 분야에서 충족되면 회피가 가능하며, 안정성에서는 현재 부작용 원인이 규명되지 않아 원인 규명이 우선이다. 또한 유통에서는 상온 보관 기술 등의 발전으로 기존 문제점을 해결할 수 있으며, 비용에서는 전달 효율 향상 및 제형 변경에 따른 투여량 감소 기술 등으로 비용 절감이 가능하다”고 덧붙였다.

또한 “돌파감염은 변이 방어에 우수한 면역원 및 항원 발굴 등으로 극복할 수 있으며, 기반 기술에는 국내 각 요소들의 기술은 일정 이상 발달했으나, 각 요소 기술 간 연계와 융합이 부족한 상황이므로, 이러한 문제가 해결되면 국내 mRNA 백신 개발이 멀지 않을 것으로 전망된다”고 전했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 전립선암 진단 보조검사 ‘IsoPSA’ 미국 FDA ... -

02 신경차단술 진료비 5년 새 2배…의원급 쏠림·... -

03 수 십년 만 1회 경구복용 임질 치료제 FDA 승인 -

04 GC녹십자, 질병청 ‘코로나19 mRNA 백신 임상... -

05 JW중외제약 ‘리바로젯’, 이상지질혈증 치료 ... -

06 로킷헬스케어, 다국적 연골 임상 풀가동 '연... -

07 HK이노엔, 신약 케이캡 일본 사업권 및 라퀄... -

08 알파타우, 뇌종양에 '알파다트' 방사선 임상... -

09 동아ST,한국메나리니와 아토피 피부염 치료... -

10 경보제약, ADC 연구센터 개소…ADC CDMO 전주...