뉴스

유전자치료제, 유전자 전달 시스템 비약적 발전 기반 급부상

LentiViral 벡터 시스템·AAV 벡터 시스템·크리스퍼 유전자가위 등 패러다임 전환

최윤수 기자 │ jjysc0229@yakup.com

입력 2021-09-16 06:00 수정 2021.09.16 06:55

LentiViral 벡터 시스템, AAV 벡터 시스템, 크리스퍼 유전자가위 등 유전자 전달 시스템의 비약적인 발전이 유전자치료제를 각광받는 산업 분야로 이끌었다는 진단이다.

식품의약품안전처가 주최하고 한국바이오의약품협회가 주관하는 '2021년 글로벌 바이오 콘퍼런스(GBC 2021)'는 '뉴노멀, 신(新)바이오 미래를 위한 도약'이란 주제로 지난 13일부터 15일까지 진행됐다.

이번 콘퍼런스에서 충남대학교 신약전문대학원 김현수 교수는 '유전자치료: 의약의 패러다임 전환'이라는 주제로 연설을 진행했다.

김현수 교수의 강연에 따르면 기존에는 난치성 또는 불치성 질환들이 이제는 유전자치료를 통해 치료가 되고 있다는 결과들이 발표되고 있다. 유전성질환, 대사성질환의 경우 거의 매일 약을 먹거나 반복적인 약의 치료를 받아야 하는 반면, 대부분의 유전자치료는 1~2번의 치료로 질병을 고칠 수 있다.

|

이와 같이 기존의 난치성 질환들이 단 1~2번의 치료의 의해 치료가 가능하다 보니 많은 선진국들이 관심을 보이고 많은 투자가 이루어지고 있다.

김 교수는 "이를 가능하게 하는 것이 바로 '유전자 전달 시스템의 비약적인 발전'"이라고 소개했다. 실제로 전 세계 빅파마들, 글로벌 바이오, 글로벌 제약사들이 유전자치료제 개발에 많이 참여하고 투자를 하고 있다. 김 교수의 설명에 따르면 파이프라인 역시 굉장히 비약적으로 증가하고 있다.

하지만 유전자치료제는 굉장히 복잡한 물성과 특성을 가지고 있기 때문에 상업화 단계에 이르기까지 기존의 신약개발에 비해 많은 사항들이 요구된다. 김 교수는 유전자치료제가 상업화에 이르기까지의 장애물들을 ▲CMC ▲변화하는 규제 페러다임 ▲높은 비용 ▲장기이익 ▲장기적인 효과 등을 꼽았다.

실제로 미국 FDA와 같은 규제기관에서도 제품의 임상시험, 품목허가를 고려할때 요구하거나 바라보는 관점이 달라졌다. 김 교수는 "기존에는 기전 메카니즘이 우선이었다면, 유전자치료제는 기전보다는 CMC, 어느 정도의 순도를 가지고 있는가, 회사가 목표로 했던 유전자치료제에 얼마나 근접하게 생산했고 정제했는지, 부작용은 어떠한지에 대한 요구조건이 굉장히 많다"고 설명했다.

실제로 최근 미국에서 품목허가를 받은 유전자치료제는 FDA에 제출한 CMC와 관련된 문서만 6만 페이지에 이른다.

규제 페러다임이 변화하고 있는 모습은 다른곳에서도 찾을 수 있다. 김 교수는 "기존에 식약처에서 심사하는 사람들의 전공분야 가지고는 심사를 진행할 수 없기 때문에, 미국 같은 경우는 2년 전에 50명의 리뷰어들을 새로운 유전자 치료제 전문가로만 채용했다"고 말했다.

또한 김 교수는 유전자치료의 임상시험은 시작한지 30여년 정도밖에 지나지 않았기 때문에 장기적으로 보았을대, 어떠한 부작용이 나타날 수 있고, 치료를 하기 위해서 목표로 했던 것 외에 어떠한 다른 효과가 나타나는지에 대한 증명이 이루어지지 않았다는 점 또한 문제점을로 지적했다.

전세계적으로 유전자치료제 파이프라인을 가지고 있는 회사는 200개이다. 기업소개서에 따르면 우리나라에서는 50여개의 회사가 유전자치료제를 개발한다고 서술하고 있다.

2021년 현재를 기준으로 미국과 유럽에서 등록허가를 받은 유전자치료제는 10개 정도이다. 김 교수는 앞으로 10년 내에 4~50개 정도, 매년 4~5개의 제품이 품목허가를 받을 것이라고 예측했다.

지금까지 미국과 유럽에서 품목허가를 받은 유전자치료제 리스트를 보면, ▲LentiVirus Vector ▲RetroVirus Vetor ▲AAV Vector등 주로 바이어스 백터를 유전자 전달체로 사용하고 있다. 이날 발표에 따르면 유전질환, 실명, 빈혈, 근위축증, 혈액암 등 기존의 난치성 질환들이 완치되고 있다는 보고들이 나오고 있다.

다만 이러한 유전자치료제들의 가격은 굉장히 비싸다. 김 교수는 "유전자치료제를 개발하는 개발비요은 다른 치료제와 비교할 수 없을 정도로 비싸다"며 "또한 난치성 질환의 경우 전세계 환자의 수가 다른 질환에 비해 많지 않기 때문에 가격은 올라갈 수밖에 없다"고 설명했다. 김 교수는 이와 같은 가격책정 또한 유전자치료 시장에서 해결해야 하는 숙제로 꼽았다.

유전자치료제가 최근 몇 년 사이에 각광을 받고 산업화가 이루어진 이유에 대해서 김 교수는 '유전자 전달 시스템의 비약적인 발전'을 이야기했다.

|

이중 ▲LentiViral Vector System(Ex Vivo) ▲AAV Vector System ▲크리스퍼 유전자가위 등을 언급하며, 3가지 시스템의 개발과 발전은 지금의 유전자 치료를 가능하게 했다고 설명했다.

LentiViral Vector란 에이즈를 일으키는 HIV 바이러스다. 김 교수의 설명에 따르면 현재 사용되는 LentiVirus의 대부분이 HIV의 변형형태이다. 이 LentiVirus Vector는 분열하거나 분열하지 않는 모든 셀의 유전자를 전달할 수 있다.

Genome을 전달해서 시드 DNA(Seed DNA)로 변형시킨 다음, 도입된 세포의 염색체 안으로 융합하게 되면서 유전자를 장기적으로 발현하기 때문에 어떤 유전자의 돌연변이가 있는 질병을 치료하는 특화된 Vector이다. 그렇기 때문에 신경세포, 간세포, 근육세포 등의 생체 분열이 이뤄지지 않는 세포에도 유전자를 잘 전달할 수 있다.

LentiVirus를 생산하기 위해서 4종류의 플라스미드(Plasmid)를 먼저 개발하고 사용해야 한다. 이는 안전을 확보하는 차원에서 4종류의 플라스미드를 분리해 재조합에 의해서 증식할 수 있는 LentiVirus가 증식을 하지 못하게 하는것 이라는 설명이다. 김 교수의 설명에 따르면 아직까지 재조합에 의해서 복제가 가능한 LentiVirus가 만들어 졌다는 보고는 없다. 굉장히 안전하다는 평가라는 것.

김 교수는 LentiVirus 방식의 가장 큰 장점으로 "어떤 종류의 세포든 추출를 해서 LentiVirus Vector를 이용해 치료 유전자를 도입 시킨 뒤, 치료 유전자가 도입된 세포를 환자한테 주입해서 Ex Vivo Therapy를 하는데 최적화된 백터 시스템"이라고 설명했다. 가장 대표적인게 바로 'CAR-T Therapy'다.

Ex Vivo Gene Therapy는 CAR-T 외에도 공수증, HIV 등에도 사용되고 있고 다양한 대사성, 유전성 질환의 치료에도 사용되고 있다. 이미 유전성 대사 질환, 유전성 질환에 관해 2건의 품목허가가 나와있는 상태이고 임상 3상에 올라가 있는 제품도 많다.

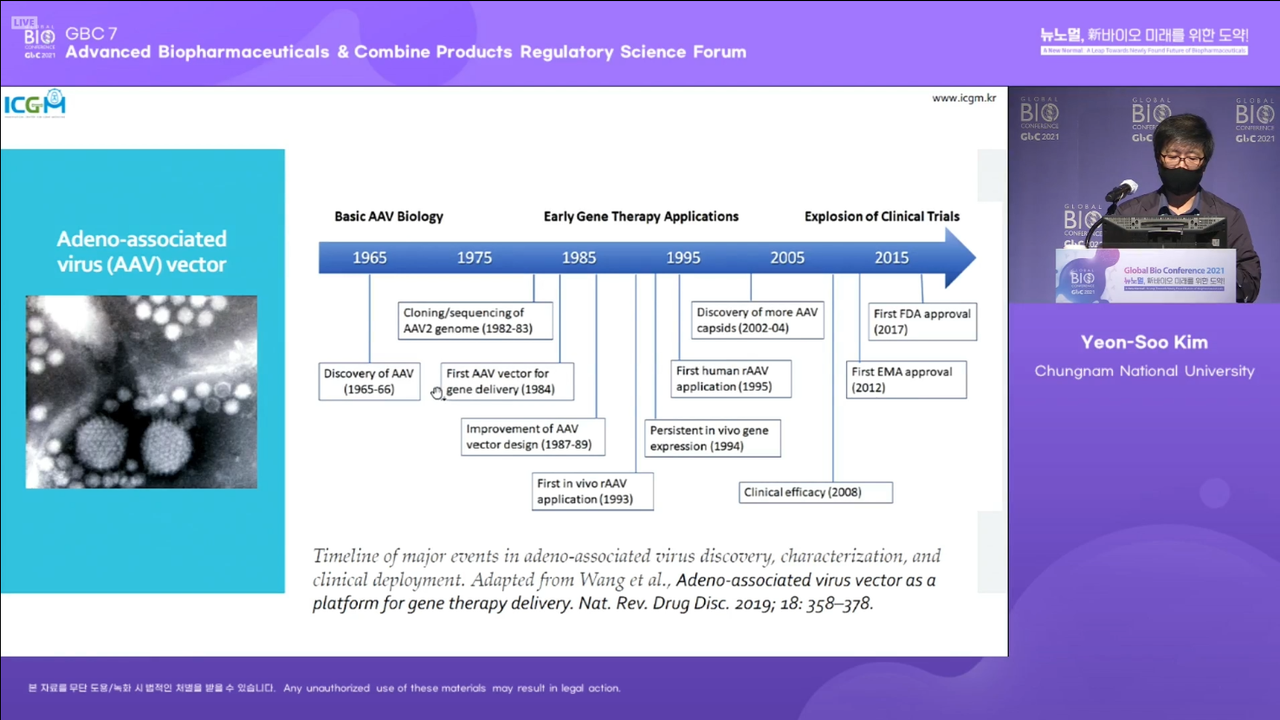

AAV Virust Vector는 1990년대 처음 인체에 사용되기 시작한, 지금은 아주 각광을 받고 있는 바이러스 백터이다. 여러 종류의 시로타입(Serotype)이 있고, 시로타입에 따라서 트로피즘(Tropism)이 다르기 때문에 타깃 하는 부위에 따라서 시로타입을 결정하게 된다. Capsid 단백질 엔지니어링을 통해 목표로하는 조직에 더 특이적으로 잘 전달하는 바이러스 벡터를 개발할 수 있다는 장점이 있다.

AAV는 장기표현이 가능하고 비병원성으로 알려져 있지만, 포장 용량 제한(Retriction of packaging capacity)이 존재하고 또 많은 사람들이 이미 AAV에 감염된적이 있기때문에 항체를 가지고 있는 사람들도 많다.

또한 최근에는 면역독성(Immunotoxicity)에 관련된 이슈도 있었다. 높은 투여량의 AAV 바이러스를 쓴 혈우병 치료제 임상시험에서 3명의 아이가 사망하는 사고가 난 것. 주요 원인은 면역독성에 의한 간기능 저하였다. 이로인해 미국 FDA에서는 전보다 더욱 신중하게 AAV 바이러스를 다루고 있다.

지난 3일 FDA는 전문가들을 소집해 높은 투여량의 AAV에서 일어날 수 있는 위험에 대해서 다시 한번 점검하고 임상시험이나 품목허가를 받을 때 어떠한 가이드라인을 더 제시할지에 대한 논의가 이루어졌다.

김 교수는"이렇게 유전자 치료제는 전에는 치료하지 못했던 질병들을 치료할 수 있는 방법이긴 하지만, 지금가지 경험하지 못했던 부작용을 일으킬 수 있는 가능성이 충분히 많다"며 "그렇기 때문에 QC가 굉장히 중요하게 되고 기존 신약 개발할 때 사용했던 QC와는 상당히 다른 방법의 QC들이 사용되고 있다"고 설명했다.

유전자치료제는 백신으로까지 영역을 넓히고 있다. 화이자나 모더나의 메신저 RNA 백신, 아스트라제네카의 아데노바이러스 백신도 유전자치료제의 일종이다.

김 교수는 "이렇게 유전자치료제가 코로나 백신으로까지 영역을 넓히고 있는 만큼 생산시설이 굉장히 모자르다"며 "우리나라에서도 연구자 임상을 가능케 하는 '비영리 GMP 시설의 구축이 시급하다"고 마무리했다.

[관련기사]

'뉴노멀·新바이오 미래를 위한 도약', GBC 2021 시작

2021-09-14 06:00

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 [추모의 글] 약수(若水) 백우현(白于玹) 박... -

02 부광약품, 전년동기비 26.75%↑상반기 매출 9... -

03 이니바이오,보툴리눔 톡신 ‘이니보’ 중남미 ... -

04 [주목 이 제품] 햇빛화상치료제 ‘리큐번크림... -

05 지에프씨생명, 대만 리러브와 전략 제휴…엑... -

06 지아이이노베이션-에임드바이오, GI-102 교... -

07 아이티켐, 상장 통해 글로벌 'Top-Tier' CDM... -

08 '화장품의 날' 법정 기념일 첫해 … "100년... -

09 셀루메드, AI 기술 활용해 펩타이드 기반 차... -

10 윤동한 회장, 콜마홀딩스에 절차상 문제 제...