뉴스

IBD 치료, 꾸준한 발전 속 여전히 ‘갈 길 멀다’

장 점막 치유 및 장기 관해 목표로 다방면서 연구 중

전세미 기자 │ jeonsm@yakup.com

입력 2019-08-29 17:00 수정 2019.08.29 18:40

최근 염증성 장질환(inflammatory bowel disease, IBD)은 아시아인에서 환자 수가 늘어나는 추세다. 국내의 경우 2018년 기준 궤양성 대장염 환자는 43,859명, 크론병 환자는 22,408명으로 매년 증가했다.

염증성 장질환의 최종 치료 목표는 무엇일까. 29일 한국다케다제약이 개최한 ‘킨텔레스 미디어 에듀케이션 세션’에서 스테판 슈라이버(Stefan Schreiber) 교수<사진>는 “1차적인 목표는 장 점막 치유다. 이어서 이 치유가 오래 지속돼야 하는 장기적인 관해에 이르러야 한다”고 말했다.

이 두 가지 치료 목표가 중요한 이유는 치료를 시작했음에도 불구, 재발과 지속적인 장 손상(bowel damage)이 자주 발생하기 때문이다.

염증성 장질환 진단 후 10년 환자를 관찰한 진행된 코호트 연구 결과에 따르면, 크론병 환자와 궤양성 대장염 환자의 절반은 치료에도 불구하고 만성적으로 증상이 지속되거나 재발 및 악화된 것으로 나타났다.

또 다른 코호트 연구 결과, 크론병은 증상의 소실(임상적 관해)을 일차 목표로 치료로 하더라도 시간이 지남에 따라 상당수의 환자들이 협착성 또는 관통형 질환으로 진행해 이로 인한 합병증으로 수술을 받는 것으로 알려졌다.

치료 목표는 뚜렷하지만 개발된 치료제들에 대한 미충족 수요(unmet needs)는 여전히 존재한다. 가장 최신의 치료법인 표적치료(targeted therapy) 역시 냉정히 말해 모든 환자를 구원해 줄 ‘만능’ 치료법은 아니다.

스테판 교수는 “최근 표적치료가 등장하면서 염증성 장질환 치료 환경에 많은 변화를 가져왔지만, 구체적인 치료 방법은 아직까지는 알지 못한다. 전체 환자의 1/3은 이상 반응이 있음에도 불구하고 계속해 스테로이드에 의존할 수밖에 없다”고 말했다.

크론병에 스테로이드를 사용하는 것은 초기에는 좋은 결과를 보이지만 나중에는 의존성이 강해져 결국 부정적인 결과를 보인다. 스테로이드와 아자티오프린(azathioprine)을 함께 사용하는 경우는 3개월 후에 효과가 나타나며, 1년 정도가 지나면 스테로이드밖에 쓸 수 없는 상태가 된다.

이런 상황에서 효과를 보였던 TNF-α 억제제 역시 지금으로서는 미충족 수요가 있는 상태다. 항 인테그린제제인 베돌리주맙(상품명: 킨텔레스)과 아달리무맙(상품명: 휴미라)을 직접 비교한 임상 3상인 ‘VARSITY 연구’에서 아달리무맙이 베돌리주맙의 효과와 안전성에 못 미친 것.

연구 결과, 실험 52주째 베돌리주맙 투여군의 39.7%가 점막 치유를 달성한 반면, 아달리무맙 투여군은 27.7%만이 점막 치유를 나타냈다.

염증성 장질환의 최종 치료 목표는 무엇일까. 29일 한국다케다제약이 개최한 ‘킨텔레스 미디어 에듀케이션 세션’에서 스테판 슈라이버(Stefan Schreiber) 교수<사진>는 “1차적인 목표는 장 점막 치유다. 이어서 이 치유가 오래 지속돼야 하는 장기적인 관해에 이르러야 한다”고 말했다.

|

염증성 장질환 진단 후 10년 환자를 관찰한 진행된 코호트 연구 결과에 따르면, 크론병 환자와 궤양성 대장염 환자의 절반은 치료에도 불구하고 만성적으로 증상이 지속되거나 재발 및 악화된 것으로 나타났다.

또 다른 코호트 연구 결과, 크론병은 증상의 소실(임상적 관해)을 일차 목표로 치료로 하더라도 시간이 지남에 따라 상당수의 환자들이 협착성 또는 관통형 질환으로 진행해 이로 인한 합병증으로 수술을 받는 것으로 알려졌다.

치료 목표는 뚜렷하지만 개발된 치료제들에 대한 미충족 수요(unmet needs)는 여전히 존재한다. 가장 최신의 치료법인 표적치료(targeted therapy) 역시 냉정히 말해 모든 환자를 구원해 줄 ‘만능’ 치료법은 아니다.

스테판 교수는 “최근 표적치료가 등장하면서 염증성 장질환 치료 환경에 많은 변화를 가져왔지만, 구체적인 치료 방법은 아직까지는 알지 못한다. 전체 환자의 1/3은 이상 반응이 있음에도 불구하고 계속해 스테로이드에 의존할 수밖에 없다”고 말했다.

크론병에 스테로이드를 사용하는 것은 초기에는 좋은 결과를 보이지만 나중에는 의존성이 강해져 결국 부정적인 결과를 보인다. 스테로이드와 아자티오프린(azathioprine)을 함께 사용하는 경우는 3개월 후에 효과가 나타나며, 1년 정도가 지나면 스테로이드밖에 쓸 수 없는 상태가 된다.

이런 상황에서 효과를 보였던 TNF-α 억제제 역시 지금으로서는 미충족 수요가 있는 상태다. 항 인테그린제제인 베돌리주맙(상품명: 킨텔레스)과 아달리무맙(상품명: 휴미라)을 직접 비교한 임상 3상인 ‘VARSITY 연구’에서 아달리무맙이 베돌리주맙의 효과와 안전성에 못 미친 것.

연구 결과, 실험 52주째 베돌리주맙 투여군의 39.7%가 점막 치유를 달성한 반면, 아달리무맙 투여군은 27.7%만이 점막 치유를 나타냈다.

전반적인 이상 반응은 베돌리주맙 투여군이 아달리무맙 투여군보다 낮은 비율로 발생됐으며(62.7% vs 69.2%), 심각한 이상 반응 발생률 역시 베돌리주맙 투여군이 더 낮았다(11.0% vs 13.7%).

|

그렇다면 염증성 장질환 치료의 미래는 장밋빛일까. 분명한 것은 일단 ‘갈 길이 멀다’는 사실이다.

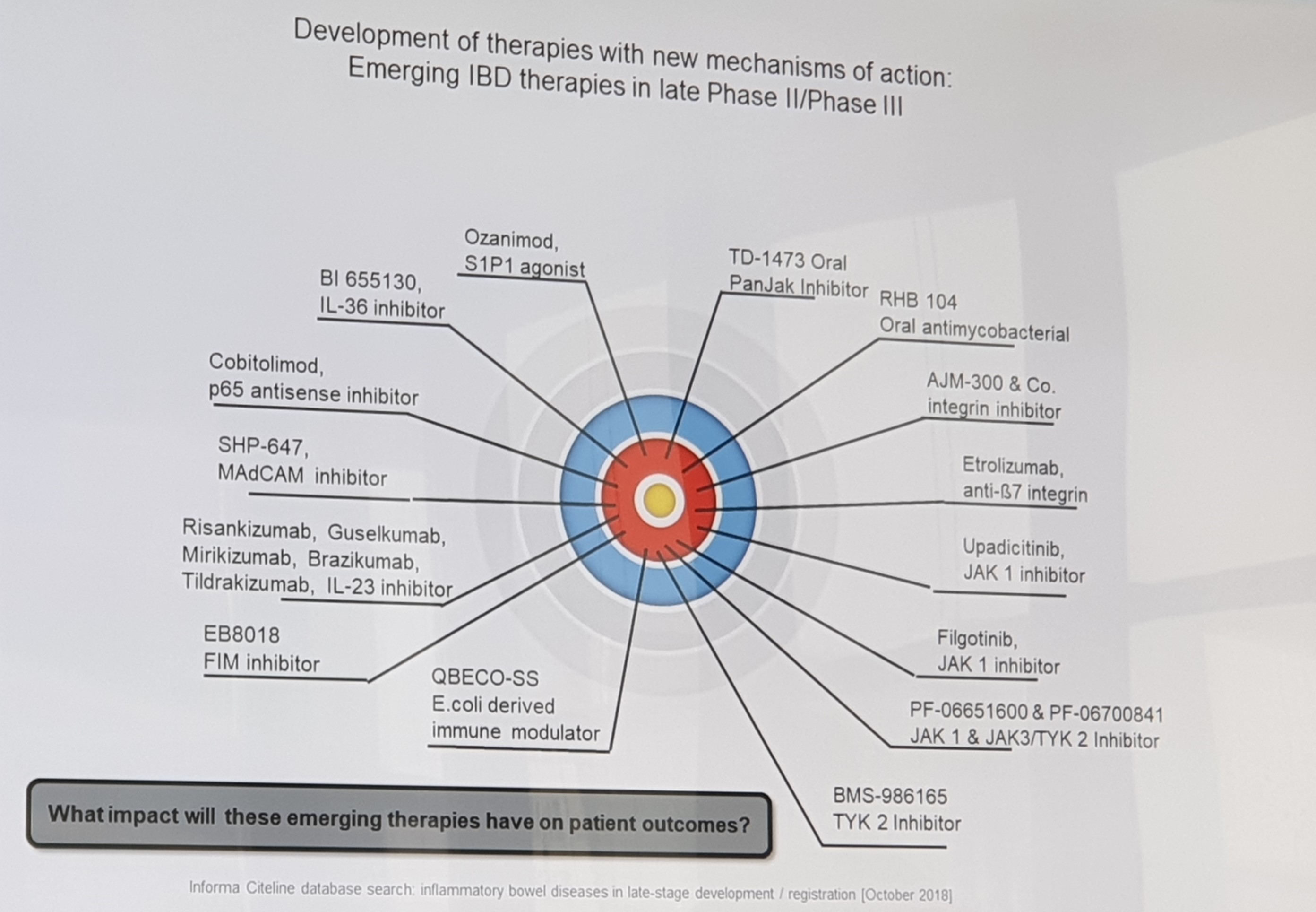

슈라이버 교수는 “현재 염증성 장질환은 많은 발전과 개발이 이뤄지고 있다. 충족되지 않은 니즈가 있기 때문이다. 특히 과민성대장증후군의 경우에는 젊은 사람들의 비중이 늘어나면서 현재 약 200개 이상의 임상시험이 전 세계적으로 진행되고 있다”고 말했다.

염증성 장질환 치료에는 아직 알려지지 않은 기전들 또한 관여하는 것으로 보인다. 학계에 따르면, 현재 IL-23 억제제, S1P1 작용제, JAK1 억제제, 마이크로바이옴을 이용한 치료제 등 다양한 치료제가 가능성을 보이고 있는 상황이다.

적절한 치료제 개발에 있어 인종 간 차이도 무시할 수 없다. 슈라이버 교수는 “서양인과 아시아인은 기본적인 유전성 배경(genetic background)가 다르다. 따라서 염증성 장질환의 치료에도 차이가 있을 것이라고 생각한다. 이에 대한 연구는 현재 진행중이다“라고 말했다.

그는 “염증성 장질환은 사회 활동이 활발한 젊은 사람들의 유병율이 높아지며 환자들의 삶의 질을 많이 저하시키는 질병 중 하나다. 따라서 연령에 따라 대처할 수 있는 방법을 적절하게 선택할 수 있어야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 블루엠텍, 한국노바티스 ‘렉비오’ 개원가 유... -

02 케어젠,멕시코 'IFA 셀틱스'와 450억원 규모... -

03 제약·바이오·건기식 산업 잇는 실질적 글로... -

04 아이델비온, 글로벌 혈우병 B 치료제 시장... -

05 파미셀, 상반기 매출 538억·영업익 165억…"... -

06 에이비엘바이오 "컴퍼스 'ABL001' OS 개선 ... -

07 식약처, ‘화장품의 날’ 법정 기념일 지정 행... -

08 뉴메코, 차세대 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스... -

09 칼리시,약물 독성 예측 패러다임 전환 연구... -

10 알피바이오, 의약품 표준제조기준 개정 대응...