뉴스

‘이석증’, 중장년 여성서 발생 위험 높아

비타민D 부족 혹은 결핍, 폐경기 후 호르몬 영향 제기

박선혜 기자 │ loveloveslee@yakup.com

입력 2019-12-02 12:00 수정 2019.12.02 13:20

고령이거나 여성일수록 이석증의 발생률이 높아진다는 결과가 확인돼, 중장년 여성서 특히 주의가 필요할 것으로 나타났다.

이석증은 평형감각을 담당하는 전정기관에 얹어져 있는 미세한 돌-이석이 떼어져 나와 신체를 움직일 때마다 반고리관을 자극해 어지럼증이 발생하는 질환으로 머리의 움직임에 따라 짧고 반복적인 빙빙 도는 회전성 어지럼을 보인다.

특히 아침에 일어날 때, 옆으로 누울 때, 위를 쳐다보거나 고개를 숙일 때 짧은 회전성 어지럼이 나타난다. 이는 특별한 원인이 없는 특발성 질환으로, 최근엔 골감소증 및 골다공증이 이석증 환자들에서 이석증이 없는 사람들보다 유의하게 많다는 보고가 있어서 비타민D 부족이나 결핍이 이석증의 원인으로 제시되고 있다.

국민건강보험공단(이사장 김용익)은 건강보험 진료자료를 활용해 최근 5년 간 건강보험 적용대상자가 이석증 질환으로 요양기관을 이용한 현황을 분석한 결과, 이석증 질환으로 요양기관을 방문한 환자는 2014년 30만 명에서 2018년 37만 명으로 5년 동안 연평균 4.8% 증가했다.

|

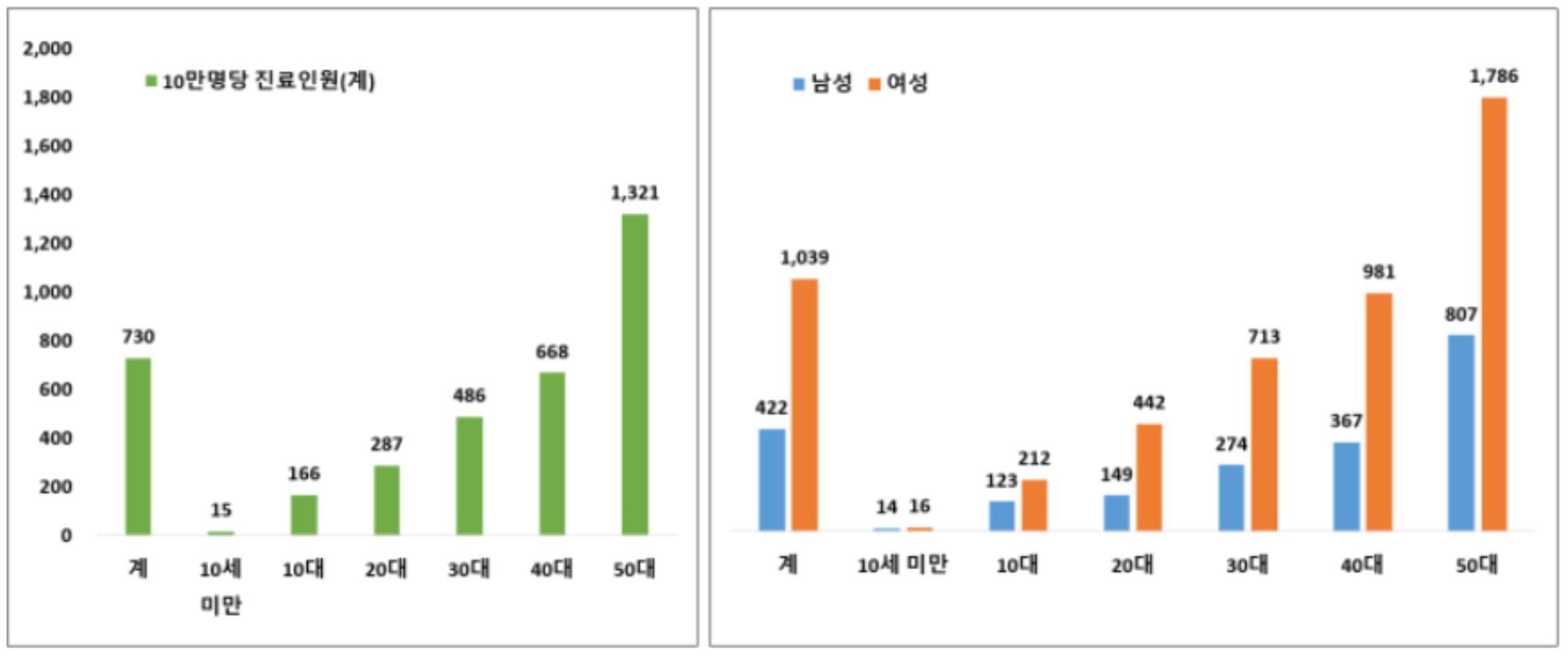

연령대별 10만명당 진료인원으로 보면 전 국민의 0.7%가 진료 받았고 70대 환자가 1.9%로 인구대비 환자가 많은 것으로 나타났다. 특히 50세 이상 여성의 1.8%, 40대 여성의 1.0%가 이석증으로 진료 받았으며 2018년 진료인원 중 여성은 26만 명으로 남성의 2.4배 이상이었다.

국민건강보험 일산병원 이비인후과 정준희 교수는 “특발성 이석증의 경우 고령과 여성에서 많이 발생한다고 보고되고 있지만 아직 명확한 이유는 규명되지 않았다”며 “최근의 이석증 환자에서 골다공증이 많다는 연구 결과를 볼 때, 고령과 여성에서 폐경기 후 호르몬 변화와 골밀도 감소 등이 관련 있을 것”이라고 추정했다.

또한 연평균 환자 증가율은 20~40대에서 4~5%대로 높게 나타났다. 정 교수는 이같은 원인으로 “20-40대의 연령에서 직업 및 여가 활동이 다른 연령에 비해 많아서 두부외상으로 인한 이석증의 발생이 최근 많아지는 것으로 생각된다”고 설명했다.

정 교수는 “이석증은 보편적으로 이석치환술을 시행하고 어지러움이 심할 시 항히스타민제 등 전정억제제, 진토제 등 약물을 사용하기도 한다”며 “특별한 원인이 없는 경우가 많아서 특별한 예방법은 없으나 두부외상 후에 발생할 수 있으므로 머리의 물리적 충격을 피하는 게 좋다”고 언급했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 펩트론,표적항암 항체치료제 후보물질 기술... -

02 심천당제약, 아일리아 바이오시밀러 '비젠프... -

03 한국유나이티드제약 창립 38주년 "지속 투자... -

04 제6회 희귀유전질환 심포지엄, 벡스코 개막…... -

05 정부·기관·기업 합심해 미국 관세 파고 넘는다 -

06 동화약품, 2025 가송 예술상 시상식... 김미... -

07 국민 10명 중 9명 “편의점 안전상비약 품목 ... -

08 현대바이오USA, 미국 MCDC 정회원 공식 승인 -

09 닥터그루트, 북미 코스트코 682개 매장 입점 -

10 제이엘케이, 뇌경색 중증도 AI 자동 분석 논...