뉴스

IP 정부개입 '바이돌법', 미국 제약산업 흔드나

정보기술혁신재단 "제약바이오 혁신성장저하 악영향" 우려

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-04-03 06:00 수정 2019.04.03 06:03

미국에서 39년간 잠자고 있던 'IP 정부개입법(바이돌법)'이 도입 논의가 등장하며 산업계가 술렁이고 있다.

|

미국 정보기술혁신재단(ITIF)은 올해 3월 '신약 가격 통제를 위해 바이돌 법 개입권이 미국 생명과학혁신시스템에 미치는 부정적 영향(The Bayh-Dole Act’s Vital Importance to the U.S. Life-Sciences Innovation System)'을 분석했다.

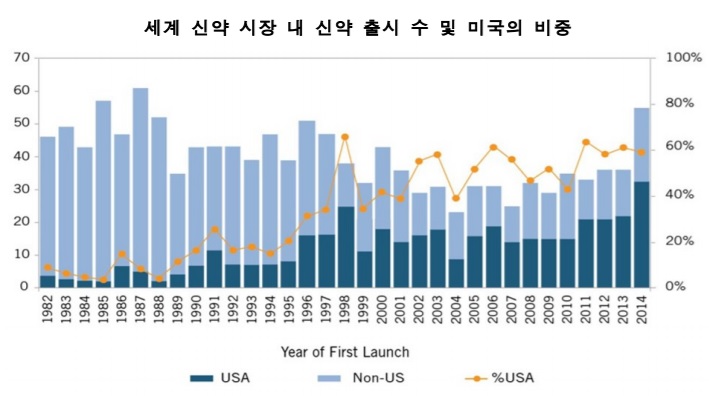

분석에 따르면, 과거 미국 제약산업은 유럽을 추격하는 단계였으나, 1980년대 이후부터는 정부의 전폭적인 투자로 세계를 선도하고 있다. 1997년부터 2016년까지 미국 기업이 출시한 신약은 세계 시장 전체의 42%를 차지하며, 유럽연합과 일본, 중국 등과 큰 격차를 기록햇다.

ITIF는 미국 제약산업 선도는 R&D 세금공제와 승인심사 신속처리, 신약 판매를 통한 투자액 회수 등 법적 인프라에서 기인했다고 보았다. 특히, 세계 최초 R&D 세금공제, 희귀의약품 공제 등을 통해 R&D 투자를 촉진했다는 것이다.

그중 바이돌법(The Bayh-Dole Act)은 1980년에 도입돼 정부 연구결과에 대한 IP를 대학 연구소가 소유하도록 했으나, 공공의 이익을 위해 특정한 상황에서 정부가 개입권을 행사할 수 있도록 제한하는 법안이다.

대학·연구소 등의 계약자가 동의한 기한 내에 사업화에 대한 노력을 하지 않거나 혹은 계약자가 충족시키지 못한 안전상의 요구를 완화시키기 위한 경우 바이돌법에 의한 조치를 취하는데, 특허법이 제203조와 같은 규정을 두고 있음에도 개입권은 지난 39년동안 한 번도 실제 사용된 적이 없다.

그런데 최근 신약 가격을 통제하는 방법으로 개입권을 활용해 민간기업이 소유한 특허를 제3자에게 강제로 제공하도록 하자는 논의가 등장했다는 설명이다.

ITIF는 "바이돌법의 개입권이 잘못 사용될 경우, 많은 제약 기업들이 투자 인센티브를 잃게 된다"며, "바이오제약 부문의 혁신 속도가 크게 낮아질 것"이라고 전망했다.

예를 들어, 1986년부터 시작된 공동연구개발협약(CRADA)은 연방기술이전법 제정을 통해 관심이 높아졌다가, 1989년 적정가격 조항 시행 후 지속적으로 감소된 반면, 1995년 적정가격 조항 폐지 이후, 공동연구개발협약 규모는 대폭 증가했다.

|

|

특히 ITIF는 제약 부문에서 호주, 중국, 싱가포르, 영국 등 경쟁자의 추격이 거세다는 점에서 개입권 활용이 국가 경쟁력의 저하로 이어질 것을 우려했다.

최근 10년(2006~2015년) 사이 미국은 25개 조사대상국 중에서 의료연구지출 성장률(-1%)이 끝에서 2위를 기록했는데, 이는 한국(177%), 독일(65%), 영국(55%), 스페인(32%)에 크게 뒤쳐지는 수준이다.

반면, 중국은 현재 111개의 생명공학 산업단지를 보유하고 있으며, 2020년까지 총 생산액이 14억5,000만 달러에 이르는 10~20개의 바이오의료 산업단지를 조성할 계획이다.

ITIF는 "생명 과학부문의 글로벌 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 추세에서 미국은 향후 리더십을 유지하기 위한 정책적 판단을 할 것"이라고 전망했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 에스티젠바이오, APBCEA 2025 CDMO 어워즈 2... -

02 서울시약, 약국 가격 비교 플랫폼 ‘발키리’ ... -

03 화해, 글로벌 웹 중국어 버전 정식 출시 -

04 아모레퍼시픽, 인도·인도네시아 대상 임팩트... -

05 코스맥스, 조선 왕실 정취 담은 ‘궁궐 향수... -

06 일동제약 고지혈증 치료제 ‘드롭탑’ 동남아 ... -

07 보령,국내 최대 페니실린 생산기지 증축..필... -

08 트럼프 행정부, 중국산 의약품 허가 제한 ‘... -

09 주사 없이 ‘미세 얼음’으로 약물 전달… 난치... -

10 와이바이오로직스, 장우익 대표이사 사내이...