뉴스

美-中 기술안보전쟁 ‘뉴노멀’, 韓 제약바이오 해법은?

고준성 산업연구원 선임연구위원 “API 중국 의존도 낮추는 리스크 관리 필요”

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-10-24 06:00 수정 2022.10.24 06:01

|

미국과 중국의 신기술냉전체제가 급부상하면서 한국 제약바이오산업도 이에 발빠르게 대응해야 한다는 진단이 나왔다. 우리나라 바이오산업의 대중국 의존도와 투자에 경고등이 켜진 셈이다.

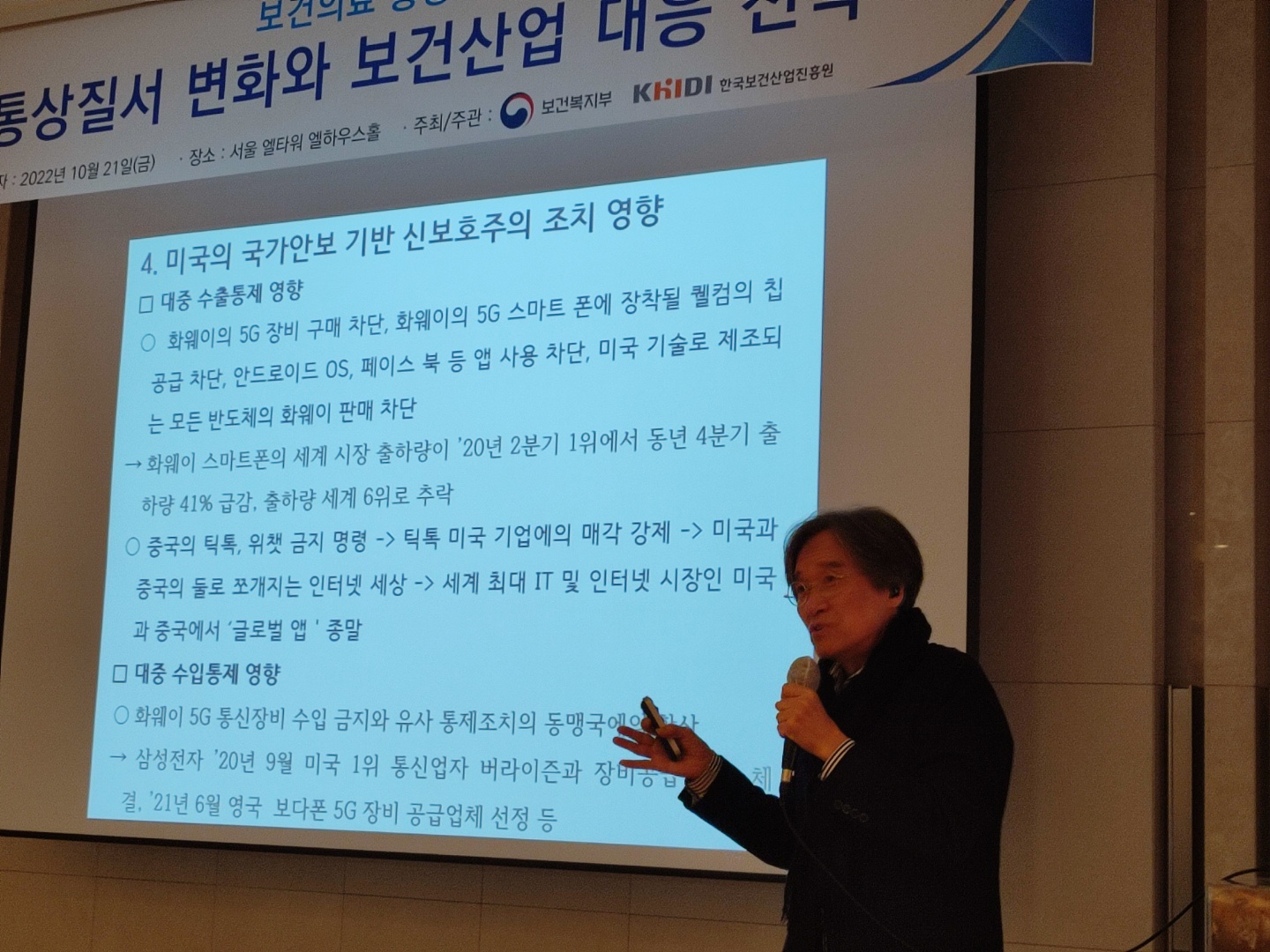

고준성 산업연구원 선임연구위원은 지난 21일 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 공동개최한 보건의료통상포럼 ‘신통상질서 변화와 보건산업 대응 전략’에서 ‘미‧중의 대중 기술통제를 위한 신보호주의 조치 동향: 산업지원 및 공급망 법정책을 중심으로’라는 발제를 통해 이같이 강조했다.

고준성 연구위원은 “미국이 중국을 견제하는 신보호주의 조치를 주도함에 따라 우리나라 바이오기업은 향후 대중국 거래나 투자 시 미국의 대중국 통제 무역 및 투자 조치에 저촉되지 않도록 유념해야 한다”며 “미국의 바이오 행정명령에 따른 후속조치에서 수혜조건으로 미국내 생산을 부과할 경우, 국내 바이오산업에는 부정적 영향을 미치겠지만 대미 진출에는 기회로 작용할 것”이라고 밝혔다. 이어 “원료의약품(API)에 대한 대중 의존도를 낮추는 리스크 관리도 필요하다”고 덧붙였다.

미국은 2018년부터 대중국 수출통제를 강화하며 사실상 미국기업의 중국 수출을 중단시키고 있다. 중국 고속 성장의 상당 부분이 글로벌 규범과 규칙에서 벗어난 공격적이고 불공정한 정책과 관행에 따른 결과라는 이유에서다.

2015년부터 미국 기업에 대한 중국계 자본의 투자와 인수합병이 급부상하자 미국 정부는 이를 외국인직접투자가 아닌 사실상 ‘기술탈취’로 인식했고, 중국으로부터의 투자 심사를 대폭 강화하는 입법조치를 2018년 단행했다. 미국 무역대표부(USTR)도 중국의 지식재산권 정책과 관행으로 인해 미국 경제가 입는 연간 손실이 최소 500억 달러에 이른다고 추정했다.

특히 올해 6월 발의한 국가핵심역량 방위 법안에는 ‘바이오경제’ 기술도 대중국 투자 통제 조치에 속하는 미국의 핵심기술 중 하나에 포함됐다. 미국은 여기서 그치지 않고 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 일본 등 우방국에게 대중 투자안보심사에 동참해 달라며 공조체계 구축에 나섰다.

이에 영국은 합성생물학을, 캐나다는 바이오기술‧의료기술‧신경기술 등을, 일본은 의약품 제조업을 대상업종으로 하는 예민기술(화학제제 세균 제제의 원료)을, 독일은 의료 소프트웨어와 의료제품‧의료기기‧의약품‧헬스케어 등을 투자안보심사 대상 기술로 지정하며 미국 요청에 적극 응하고 있다. 이에 따라 우리나라 바이오기업 수출에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다.

고준성 연구위원은 “중간재와 자본재에 있어 매우 높은 대중국 의존도를 가진 우리나라는 글로벌 공급망 재편에 따른 영향을 피하기 어려우며, 일부 국가의 경우 전략 자산화에 따른 위장된 안보 예외 조치도 종종 발생하고 있다”며 “향후 안보 예외에 근거한 무역‧투자통제에 따른 글로벌 공급망 교란과 불확실성에 대한 대응은 개별 기업이나 산업의 대응 역량과 범위를 벗어나는 이슈가 됐다. 이에 따라 국가적으로 반드시 확보해야 하는 전략물자나 필수 재화에 대한 공급망 안정성 확보가 중요하다”고 강조했다.

이어 “공급망 교란에 대한 사전 예방을 위해서는 대상 품목별로 리스크를 사전에 감지할 수 있는 조기경보시스템 구축이나 공급망 리스크 발생 확률을 가늠할 수 있는 공급망 리스크 종합지표 개발 등이 필요하다”며 “문제 발생 시 이를 조기에 해결하려면 정부와 산업간 합동 거버넌스에 기반한 대응도 요구된다”고 설명했다.

고준성 산업연구원 선임연구위원은 지난 21일 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 공동개최한 보건의료통상포럼 ‘신통상질서 변화와 보건산업 대응 전략’에서 ‘미‧중의 대중 기술통제를 위한 신보호주의 조치 동향: 산업지원 및 공급망 법정책을 중심으로’라는 발제를 통해 이같이 강조했다.

고준성 연구위원은 “미국이 중국을 견제하는 신보호주의 조치를 주도함에 따라 우리나라 바이오기업은 향후 대중국 거래나 투자 시 미국의 대중국 통제 무역 및 투자 조치에 저촉되지 않도록 유념해야 한다”며 “미국의 바이오 행정명령에 따른 후속조치에서 수혜조건으로 미국내 생산을 부과할 경우, 국내 바이오산업에는 부정적 영향을 미치겠지만 대미 진출에는 기회로 작용할 것”이라고 밝혔다. 이어 “원료의약품(API)에 대한 대중 의존도를 낮추는 리스크 관리도 필요하다”고 덧붙였다.

미국은 2018년부터 대중국 수출통제를 강화하며 사실상 미국기업의 중국 수출을 중단시키고 있다. 중국 고속 성장의 상당 부분이 글로벌 규범과 규칙에서 벗어난 공격적이고 불공정한 정책과 관행에 따른 결과라는 이유에서다.

2015년부터 미국 기업에 대한 중국계 자본의 투자와 인수합병이 급부상하자 미국 정부는 이를 외국인직접투자가 아닌 사실상 ‘기술탈취’로 인식했고, 중국으로부터의 투자 심사를 대폭 강화하는 입법조치를 2018년 단행했다. 미국 무역대표부(USTR)도 중국의 지식재산권 정책과 관행으로 인해 미국 경제가 입는 연간 손실이 최소 500억 달러에 이른다고 추정했다.

특히 올해 6월 발의한 국가핵심역량 방위 법안에는 ‘바이오경제’ 기술도 대중국 투자 통제 조치에 속하는 미국의 핵심기술 중 하나에 포함됐다. 미국은 여기서 그치지 않고 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 일본 등 우방국에게 대중 투자안보심사에 동참해 달라며 공조체계 구축에 나섰다.

이에 영국은 합성생물학을, 캐나다는 바이오기술‧의료기술‧신경기술 등을, 일본은 의약품 제조업을 대상업종으로 하는 예민기술(화학제제 세균 제제의 원료)을, 독일은 의료 소프트웨어와 의료제품‧의료기기‧의약품‧헬스케어 등을 투자안보심사 대상 기술로 지정하며 미국 요청에 적극 응하고 있다. 이에 따라 우리나라 바이오기업 수출에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다.

|

이어 “공급망 교란에 대한 사전 예방을 위해서는 대상 품목별로 리스크를 사전에 감지할 수 있는 조기경보시스템 구축이나 공급망 리스크 발생 확률을 가늠할 수 있는 공급망 리스크 종합지표 개발 등이 필요하다”며 “문제 발생 시 이를 조기에 해결하려면 정부와 산업간 합동 거버넌스에 기반한 대응도 요구된다”고 설명했다.

그는 2019년 화웨이 제재 이후 중국에 대한 미국의 핵심기술 견제 강도가 강화되고 있다며, 향후 양국간 첨단기술분야에서 독자 생태계를 구축하는 신기술냉전시대를 뉴노멀로 봐야 한다고 전망했다.

특히 미국은 올해 인플레이션감축법(IRA)에 인플레이션에 따른 특정의약품 가격인상 제한 등 각종 의료비 절감 정책을 포함시키면서 대중 기술에 대한 우위를 견지하고 제조역량 확보를 위한 입법을 추진했다. 이에 따라 백악관이 지난 9월 공표한 바이오 행정명령은 미국 내 바이오 제조 역량 확대 및 바이오 생태계 보호 등 14개 조항을 마련했고, 뒤이어 발표한 ‘바이오기술 및 바이오 제조 서밋’에는 바이오 분야에 약 20억 달러의 신규 투자와 지원 계획을 담았다.

또한 올해 2월 미국이 발표한 2차 공급망안정성 보고서에는 장래 팬데믹에 대응하기 위해 원료의약품(API)을 제조할 수 있는 국가의 장기적 능력을 개발해야 한다고 분석했다.

고 연구위원은 “미국은 중국에 대한 깊은 불신으로 반도체, 전기차배터리, 희토류, 의료용품 등 핵심 물품에 대한 중국에의 의존도를 줄이고 미국 내 생산기반을 확충하기 위한 공급망 안정성 확보를 위한 제반 조치를 취하고 있다. 이는 글로벌 밸류체인에 상당한 영향을 미칠 것”이라며 “우리 수출기업과 해외투자기업 역시 이같은 교역환경을 인식하고 이에 대한 선제적인 대응을 해야 한다”고 조언했다.

특히 미국은 올해 인플레이션감축법(IRA)에 인플레이션에 따른 특정의약품 가격인상 제한 등 각종 의료비 절감 정책을 포함시키면서 대중 기술에 대한 우위를 견지하고 제조역량 확보를 위한 입법을 추진했다. 이에 따라 백악관이 지난 9월 공표한 바이오 행정명령은 미국 내 바이오 제조 역량 확대 및 바이오 생태계 보호 등 14개 조항을 마련했고, 뒤이어 발표한 ‘바이오기술 및 바이오 제조 서밋’에는 바이오 분야에 약 20억 달러의 신규 투자와 지원 계획을 담았다.

또한 올해 2월 미국이 발표한 2차 공급망안정성 보고서에는 장래 팬데믹에 대응하기 위해 원료의약품(API)을 제조할 수 있는 국가의 장기적 능력을 개발해야 한다고 분석했다.

고 연구위원은 “미국은 중국에 대한 깊은 불신으로 반도체, 전기차배터리, 희토류, 의료용품 등 핵심 물품에 대한 중국에의 의존도를 줄이고 미국 내 생산기반을 확충하기 위한 공급망 안정성 확보를 위한 제반 조치를 취하고 있다. 이는 글로벌 밸류체인에 상당한 영향을 미칠 것”이라며 “우리 수출기업과 해외투자기업 역시 이같은 교역환경을 인식하고 이에 대한 선제적인 대응을 해야 한다”고 조언했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 "CPHI KOREA 10주년" 한국, 글로벌 제약·바... -

02 한국비엔씨,주사용 가교 히알루로산나트륨 ... -

03 한국바이오의약품협회, CPHI Korea 2025 bio... -

04 셀론텍, 총 550억원 투입 금곡 신공장 착공.... -

05 현대바이오 범용 항바이러스제 후보물질 '제... -

06 이동기 대표 "올릭스, 빅파마 일라이릴리 설... -

07 파미셀, PEG 기반 합성 인공혈액 ‘Hempharmi... -

08 인트론바이오, IMPATM 플랫폼 유전자 편집 ... -

09 우정바이오, TIPS 추천 합격률 100%..바이오... -

10 코오롱생명, TG-C ‘연골세포-TGF-β 사용 연...