뉴스

“팬데믹 재유행 대비, 중앙정부-지자체 공조 ‘생활치료센터’ 활용안 마련해야”

건축공간연구원, 감염병 확산 대응 위한 지역 내 공간자원 전환 전략 분석

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-05-06 06:00 수정 2022.05.06 06:01

|

코로나19와 같은 팬데믹이 언제든 다시 유행할 수 있는 가능성이 높은 가운데, 대규모 감염병에 보다 효과적으로 대응하기 위한 공간자원 전환 방안이 나와 눈길을 끌고 있다. 공간자원의 운영 효율성과 환자의 이동 접근성을 함께 고려해 행정비용을 최소화하는 방안을 마련해야 한다는 것이다.

건축공간연구원은 최근 ‘감염병 확산에 대응하는 지역 내 공간자원 전환 전략’ 분석 보고서를 통해 유사 재난 상황에 대비해 지역 내 공간자원의 비축‧전환을 위한 중앙‧지방정부 대응체계를 제안했다.

연구원은 그 예로 충청남도에 위치한 연수원‧수련원‧대규모숙박시설 52개소(입소규모 기준 약 7,600여실)를 시뮬레이션에 활용해, ‘공간자원’ 운영 효율성과 환자의 ‘이동 접근성’을 고려해 투입되는 ‘행정비용 최소화’ 방안이 무엇인지 고민했다.

공간자원 운영 효율성에는 ▲시설 규모 ▲시설 소유관계 ▲초기 전환비용을, 환자의 이동 접근성에는 ▲환자의 이동거리를 적용했고, 투입되는 행정비용은 ▲행정‧의료인력의 배치규모 ▲생활치료센터의 가동률을 통해 산출했다.

감염확산 단계별 자원의 총량적 대응 ‘가능’

시뮬레이션 결과, 충남지역은 충남에서 발생한 확진자 규모뿐만 아니라 수도권에서 발생한 확산 수준의 상황에서도 공간자원으로 충분히 대응이 가능한 것으로 분석됐다. 각 경우 필요한 공간자원은 4개, 7개이며, 투입되는 인력은 각각 140여명, 230여명으로 파악됐다는 것. 생활치료센터 가동률은 두 경우 모두 80% 수준으로 나타났다.

이에 따라 충남의 경우 공간자원의 단계적 전환을 통해 수도권 확산 수준의 감염병 확산 상황까지 충분한 대응이 가능하다는 결론에 이르렀다.

입소환자 이동거리 최소화 위한 클러스터별 운영, 행정비용 낭비 지적도

보고서에 따르면 충남은 북부지역인 천안‧아산 지역에 관련 공간자원이 집중돼 남부에 위치한 지역에서 환자가 발생할 경우 1시간 이상의 이동이 필요한 것으로 파악됐다. 이에 따라 인접한 기초지자체 2~3개 단위로 클러스터를 구성해 공동으로 환자를 수용하는 방식이 요구된다.

보고서는 “이 경우 충남지역 수준의 확산 상황에서는 총량만을 고려할 경우 입소환자의 이동거리가 약 10% 감소하는 효과가 있다”면서도 “필요한 공간자원이 7개로 증가해 실제 환자 수에 비해 많은 병상이 확보되면서 생활치료센터 가동률이 30% 수준으로 대폭 낮아진다”고 분석했다. 불필요한 행정비용이 과다하게 발생할 우려가 있다는 지적이다.

또한 “수도권 확산 수준의 상황에서는 (공간)자원 총량만을 고려한 경우보다 1개 자원만을 추가 확보한다면 입소환자의 이동거리를 10% 정도 절감하면서 60% 이상의 가동률을 유지할 수 있는 것으로 나타났다”고 풀이했다.

해당 연구를 진행한 변은주 연구원은 충청남도의 경우 충남지역 내 확산 수준에서는 광역도 전체를 대상으로 한 집중 운영을 통해 자원 투입의 효율성을 도모할 수 있다고 결론지었다. 다만 수도권 확산 수준에서는 인접한 2~3개 기초지자체별 클러스터 운영을 통해 입소환자의 이동거리를 최소화하면서 센터 가동률을 안정적으로 유지하는 전략이 필요하다는 분석이다.

변 연구원은 “공간자원의 사전적 확보가 이뤄지지 않은 상황에서는 감염병의 대규모 지역사회 확산 시, 전환이 필요한 시점에 필요한 자원이 준비되지 못할 가능성이 높다”며 “반대로 사전단계 도입을 통해 공간자원의 확보‧관리방안을 마련한다면, 감염확산 단계에 따라 어느 시점에서 어떤 시설의 소유주체와 협의해야 할 것인지 판단근거를 가질 수 있다”고 강조했다. 이어 “이를 통해 신속한 대응이 필요한 상황에서 적합한 자원을 적시에 활용해 감염병 대응체계가 보다 촘촘히 작동할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

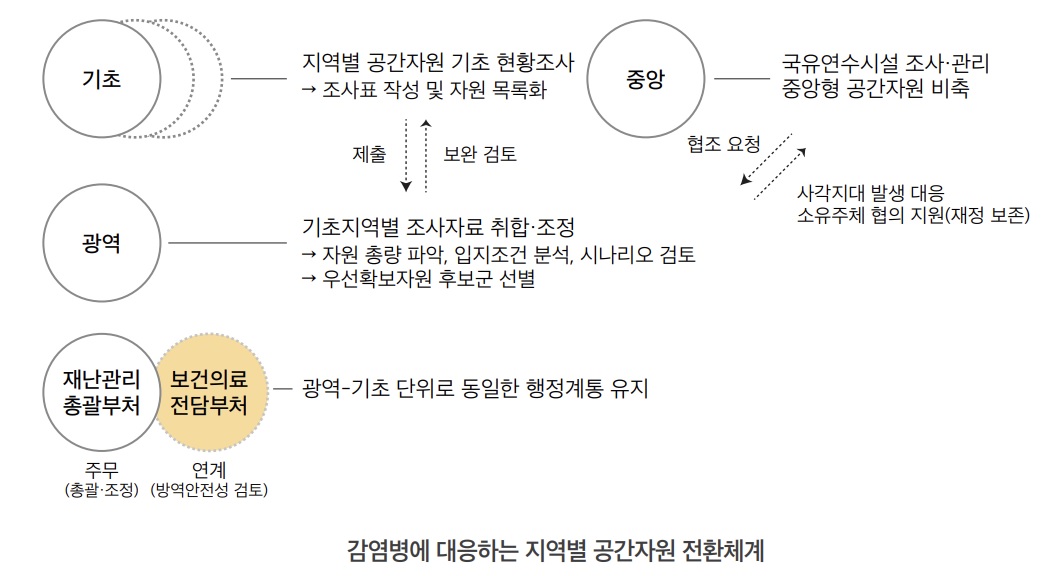

그는 광역지자체가 전환계획 수립의 중심을 이룬 기초지자체-중앙정부 간 공조 대응체계가 필요하다고 진단했다. 기초지자체는 지역별 공간자원의 기초현황을 조사하고, 광역지자체는 이 조사자료를 취합해 자원 총량 파악부터 시나리오 검토까지 총괄해 우선확보자원 후보군을 선별한다는 것이다. 이를 토대로 중앙정부는 국유연수시설을 조사‧관리해 중앙형 공간자원을 비축하면서, 광역지자체와의 공조를 통해 사각지대 발생에 대응하는 전략이다.

건축공간연구원은 최근 ‘감염병 확산에 대응하는 지역 내 공간자원 전환 전략’ 분석 보고서를 통해 유사 재난 상황에 대비해 지역 내 공간자원의 비축‧전환을 위한 중앙‧지방정부 대응체계를 제안했다.

연구원은 그 예로 충청남도에 위치한 연수원‧수련원‧대규모숙박시설 52개소(입소규모 기준 약 7,600여실)를 시뮬레이션에 활용해, ‘공간자원’ 운영 효율성과 환자의 ‘이동 접근성’을 고려해 투입되는 ‘행정비용 최소화’ 방안이 무엇인지 고민했다.

공간자원 운영 효율성에는 ▲시설 규모 ▲시설 소유관계 ▲초기 전환비용을, 환자의 이동 접근성에는 ▲환자의 이동거리를 적용했고, 투입되는 행정비용은 ▲행정‧의료인력의 배치규모 ▲생활치료센터의 가동률을 통해 산출했다.

감염확산 단계별 자원의 총량적 대응 ‘가능’

시뮬레이션 결과, 충남지역은 충남에서 발생한 확진자 규모뿐만 아니라 수도권에서 발생한 확산 수준의 상황에서도 공간자원으로 충분히 대응이 가능한 것으로 분석됐다. 각 경우 필요한 공간자원은 4개, 7개이며, 투입되는 인력은 각각 140여명, 230여명으로 파악됐다는 것. 생활치료센터 가동률은 두 경우 모두 80% 수준으로 나타났다.

이에 따라 충남의 경우 공간자원의 단계적 전환을 통해 수도권 확산 수준의 감염병 확산 상황까지 충분한 대응이 가능하다는 결론에 이르렀다.

입소환자 이동거리 최소화 위한 클러스터별 운영, 행정비용 낭비 지적도

보고서에 따르면 충남은 북부지역인 천안‧아산 지역에 관련 공간자원이 집중돼 남부에 위치한 지역에서 환자가 발생할 경우 1시간 이상의 이동이 필요한 것으로 파악됐다. 이에 따라 인접한 기초지자체 2~3개 단위로 클러스터를 구성해 공동으로 환자를 수용하는 방식이 요구된다.

보고서는 “이 경우 충남지역 수준의 확산 상황에서는 총량만을 고려할 경우 입소환자의 이동거리가 약 10% 감소하는 효과가 있다”면서도 “필요한 공간자원이 7개로 증가해 실제 환자 수에 비해 많은 병상이 확보되면서 생활치료센터 가동률이 30% 수준으로 대폭 낮아진다”고 분석했다. 불필요한 행정비용이 과다하게 발생할 우려가 있다는 지적이다.

또한 “수도권 확산 수준의 상황에서는 (공간)자원 총량만을 고려한 경우보다 1개 자원만을 추가 확보한다면 입소환자의 이동거리를 10% 정도 절감하면서 60% 이상의 가동률을 유지할 수 있는 것으로 나타났다”고 풀이했다.

해당 연구를 진행한 변은주 연구원은 충청남도의 경우 충남지역 내 확산 수준에서는 광역도 전체를 대상으로 한 집중 운영을 통해 자원 투입의 효율성을 도모할 수 있다고 결론지었다. 다만 수도권 확산 수준에서는 인접한 2~3개 기초지자체별 클러스터 운영을 통해 입소환자의 이동거리를 최소화하면서 센터 가동률을 안정적으로 유지하는 전략이 필요하다는 분석이다.

변 연구원은 “공간자원의 사전적 확보가 이뤄지지 않은 상황에서는 감염병의 대규모 지역사회 확산 시, 전환이 필요한 시점에 필요한 자원이 준비되지 못할 가능성이 높다”며 “반대로 사전단계 도입을 통해 공간자원의 확보‧관리방안을 마련한다면, 감염확산 단계에 따라 어느 시점에서 어떤 시설의 소유주체와 협의해야 할 것인지 판단근거를 가질 수 있다”고 강조했다. 이어 “이를 통해 신속한 대응이 필요한 상황에서 적합한 자원을 적시에 활용해 감염병 대응체계가 보다 촘촘히 작동할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

그는 광역지자체가 전환계획 수립의 중심을 이룬 기초지자체-중앙정부 간 공조 대응체계가 필요하다고 진단했다. 기초지자체는 지역별 공간자원의 기초현황을 조사하고, 광역지자체는 이 조사자료를 취합해 자원 총량 파악부터 시나리오 검토까지 총괄해 우선확보자원 후보군을 선별한다는 것이다. 이를 토대로 중앙정부는 국유연수시설을 조사‧관리해 중앙형 공간자원을 비축하면서, 광역지자체와의 공조를 통해 사각지대 발생에 대응하는 전략이다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 티앤알바이오팹, 3D 인공장기 대량생산 ‘바... -

02 젠큐릭스, 글로벌 진단 기업 '바이오래드'와... -

03 팝바이오텍, 알츠하이머 치료백신 개발 미국... -

04 미국 제약협회의 돌직구! 의약품 직구 사이... -

05 9월 화장품 수출 '최고치 행진'…월·분기·누... -

06 선정적 광고 …젠더 감수성 간과 위기 불러 -

07 서울시약, 온·오프라인 아우른 ‘건강서울페... -

08 KIMCo재단 창립 5주년...'KIMCO 2.0' 비전 제시 -

09 심근세포치료제 동맹 붕괴…노보, 하트시드 ... -

10 "알테오젠 이을 신흥강자 떴다" 판 흔드는 ...