뉴스

"러시아·우크라이나 진출, '제네릭' 집중공략"

러시아 '기술이전' - 우크라이나 '파트너사 발굴' 초점

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-04-03 06:00 수정 2019.04.03 06:39

올해 한국 제약산업의 해외진출국이 러시아와 CIS(독립국가연합)으로 확정된 가운데, 러시아·우크라이나에 공통적으로 '제네릭'이 집중 분야로 제시됐다.

한국보건산업진흥원은 최근 '러시아·우크라이나 제약시장 진출정보(제약바이오글로벌팀 이주희, 정순규)' 동향전망을 통해 이 같이 밝혔다.

|

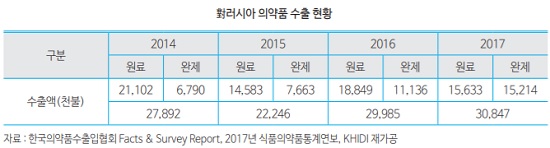

한국은 2017년 對러시아 의약품 수출액 약 3,085만 달러 규모로 28위의 수출국이며, 원료 및 완제의약품이 골고루 진출해 최근 4년간 10.8%의 고성장률을 기록했다.

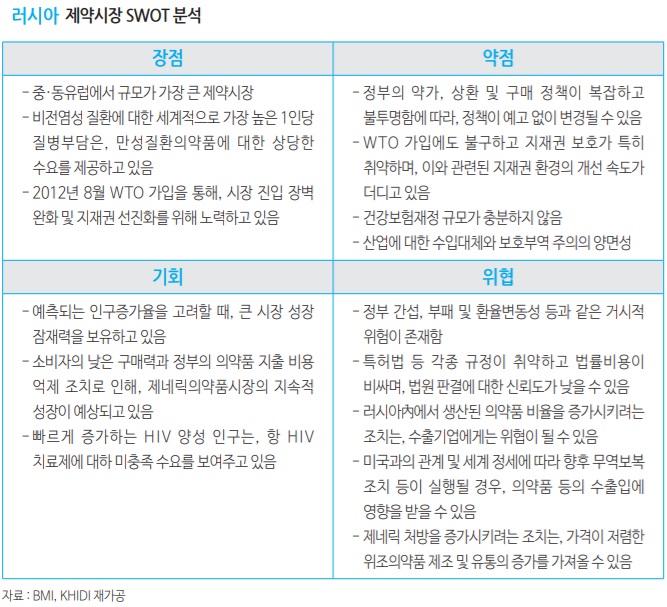

러시아 제약시장은 큰 인구수에 기반해 잠재적인 성장가능성이 높으나 1인당 의약품 소비가 아직까지 높지는 않다. 그러나 시장이 제네릭을 중심으로 형성되고 있기 때문에 한국 제약기업에게는 새로운 기회가 된다고 분석됐다.

현지 생산 등의 직접적인 투자를 하지 않을 경우 제네릭 시장의 진출이 쉽지 않기 때문에 대부분의 다국적 기업은 현지화 전략으로 진출하고 있다.

한국 제약기업은 러시아 현지의 생산시설 설립 등에 대해서는 재정적인 부담이 큰 것이 현실이므로 다수의 한국 기업간의 컨소시엄 형태로 현지 공장을 설립하거나 현지 생산 시설을 인수 하는 형식이 가능성이 있다.

테바, 산도즈, 게데온 리히터(Gedeon Richter), 크르카(Krka) 등 대형 글로벌 제네릭기업이 러시아에 제조사를 두고 있으며, 러시아 투자의 중요한 부분이 제네릭이다. 이는 러시아의 제약산업 기술 수준이 아직 선진국에 미치지 못하고 특허권 보호 측면에서도 여전히 정비가 필요한 부분이 많기 때문이다.

|

|

러시아는 높은 사망률과 낮은 출산율로 고령인구가 적고 인구가 줄어들고 있기 때문에 만성질병의 치료제에 대한 수요 및 전망은 좋지 않다. 이에 따라 현재 러시아 시장에서 가장 관심을 가지는 품목은 항암제, HIV 치료제, 신경면역질환 치료제, 희귀의약품 등의 혁신의약품으로 꼽혔다.

2017년 9월 아스트라제네카는 심장 혈관 질환, 당뇨병 및 암 치료를 위한 혁신 의약품 생산을 위한 Kaluga 공장 설립 및 생산을 시작했다. 2018년 7월 애브비는 러시아 제약기업 R Pharm과 HIV치료제 Kaletra의 현지 생산 계약을 발표했다.

한국의 경우 항암제 신약 품목은 많지 않지만, 현재 개발 중인 파이프라인 중에 항암제의 비율이 가장 큰 점을 고려한다면, 이후 항암제 해외 진출에 있어서 러시아를 고려할 필요가 있다.

현지 기업과의 조인트벤처 설립, 현지 임상시험, 공동연구 등의 형식으로 개발 단계부터 러시아 지역 진출을 목표로 하고, 이를 기반으로 중앙아시아 및 동유럽권으로 확대 전략 추진이 가능하다.

러시아는 향후 새로운 혁신적인 의약품에 대해 기술이전을 통한 신속한 도입을 추진할 것으로 보이며, 이런 혁신의약품의 제네릭 제품에 대해 현지 기업과의 제휴를 통한 진출이 가능하다.

한국 제약기업 중 신약이나 개량신약 등 특허권을 가지고 있는 제품에 대해 기술이전을 통한 현지 생산의 형태로 진출이 가능하다는 것이다.

현재 러시아는 'Pharma 2020 정책' 중 3단계에 있으며, 수입 대체를 위한 혁신신약의 개발을 목표로 하고 있다. 따라서 기술 이전을 통한 러시아 시장 진출 방법이 가장 현실적인 방안으로 제안됐다.

|

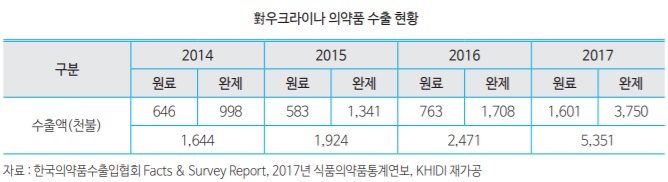

2017년 對우크라이나 의약품 수출액은 약 535만불 규모로 56위의 수출국이며, 원료 및 완제의약품이 골고루 진출해, 최근 4년간 10.8%의 고성장률을 기록했다.

한국 제약기업들은 우크라이나 제약업체 혹은 다국적 제약기업 등과 제품 수출, 임상시험 및 기술수출 등을 통해 협력하고 있다.

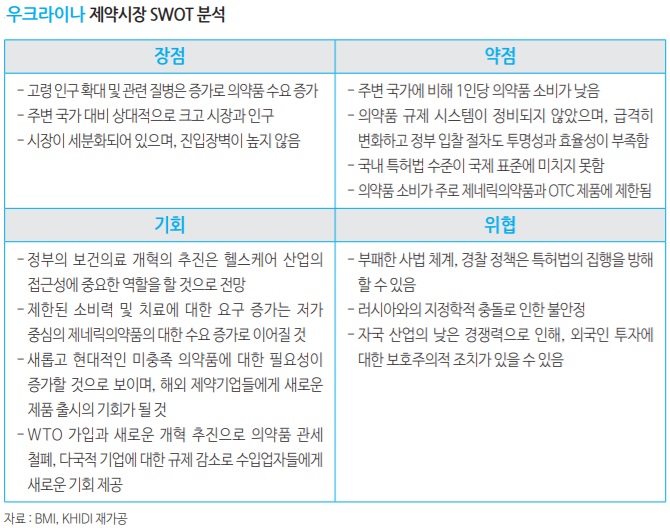

우크라이나 시장 진출을 위한 핵심 요소로는 '파트너사'와 '고품질 제네릭'이 꼽혔다.

자국 기업 중심으로 의약품 유통망이 잘 발달돼 있으므로 현지에서 믿을 수 있는 파트너사를 찾느냐가 진출 성공의 핵심으로 여겨진다는 것.

우크라이나는 불안정한 상황이 많아 현지화 전략은 크게 효과적이지 않다는 시각이 있으며, 현지 기업과의 협력을 통한 제품 등록, 판매허가, 유통 등을 추진하고 있다.

특히 대부분의 의약품이 도매상을 통해 국영기업, 병원 및 약국으로 공급되며, 약 3,000개의 유통업체가 있다고 알려져 있다. 대표저인 업체는 옵티마 팜(Optima-Farm), 알바 우크라이나(Alba Ukraine), BaDM, VVS 등이 있다.

|

|

우크라이나는 제네릭 선호가 뚜렷한 국가로, cGMP 등의 국제 기준의 의약품생산은 어렵기 때문에, 고품질의 해외 제네릭기업들의 관심이 많다는 점도 언급됐다.

우크라이나 지역에 다국적 제네릭기업이 다수 존재하며, 최근 제네릭의 경우 인도산이 많이 들어오고 있어 이들과의 상대적 우위를 위한 전략이 필요하다고 분석됐다.

인도제약사인 랜백시(Ranbaxy)는 2006년 중반 루마니아 제네릭사 테라피아(Terapia)를 인수해 우크라이나 시장에 대한 추가적인 진출에 성공했다.

제약바이오글로벌팀은 이러한 사례를 근거로 유럽·러시아 우수 생산시설 인수합병을 통한 우크라이나 진출 전략도 고려해 볼 필요가 있다고 제안했다.

[관련기사]

산·관 주목한 '동유럽 주요국' 의약품 시장 현황은?

2019-01-30 06:20

정부·제약계, 진출 유망국으로 '러시아·CIS' 주목

2019-01-21 06:00

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 에스티젠바이오, APBCEA 2025 CDMO 어워즈 2... -

02 서울시약, 약국 가격 비교 플랫폼 ‘발키리’ ... -

03 화해, 글로벌 웹 중국어 버전 정식 출시 -

04 아모레퍼시픽, 인도·인도네시아 대상 임팩트... -

05 코스맥스, 조선 왕실 정취 담은 ‘궁궐 향수... -

06 일동제약 고지혈증 치료제 ‘드롭탑’ 동남아 ... -

07 보령,국내 최대 페니실린 생산기지 증축..필... -

08 트럼프 행정부, 중국산 의약품 허가 제한 ‘... -

09 주사 없이 ‘미세 얼음’으로 약물 전달… 난치... -

10 와이바이오로직스, 장우익 대표이사 사내이...