미국 FDA가 화장품과 OTC 의약품을 구분하는 기준과 GMP 요구 수준을 한층 강화하면서, 국내 제조기업이 기존 절차만으로는 대응하기 어려운 규제 환경으로 빠르게 바뀌고 있다. 이에 식품의약품안전처·대한화장품협회는 미국 시장 진출 K-뷰티 기업의 규제 대응을 돕기 위해 25일 오전 ‘미국 FDA OTC Drug 해외 제조소 실사 대응 웨비나’를 열었다. 이번 웨비나에선 호건 러벨스(Hogan Lovells) 법률사무소의 하이디 거트너(Heidi Gertner) 파트너 변호사와 크리스 미덴도르프(Chris Middendorf) 의약품 GXP 컴플라이언스 수석 이사가 참여해 기업이 대비해야 할 규제 리스크 및 준비 항목에 대해 설명했다.

|

용도 중심 분류 체계로의 이동

거트너 변호사는 먼저 미국 식품의약품화장품법(FD&C Act)을 근거로 FDA의 권한과 규제 구조를 설명했다. 이 법률은 연방 차원에서 제품의 정의와 규제 범위를 규정하고 있으며, 분류 기준과 적합성 판단은 모두 이 조항을 기반으로 이뤄진다. 505조는 FDA 승인을 받지 않은 신약의 시판을 금지하며 OTC(Over-The-Counter=일반의약품)만 예외로 인정한다. 502조에선 허위 가능성이 있는 라벨링과 GMP 미준수 항목을 부정표시된(misbranded) 의약품으로 분류한다. 위생 불량·오염 위험 등 품질 저하 우려가 큰 불량(adulterated) 항목을 별도로 규정한다. 각 조항이 규제 적용 시점에 따라 다르게 작동하기 때문에 국내 기업이 구조를 정확히 이해해야 한다는 점이 강조됐다.

그는 "화장품과 의약품 구분의 핵심은 성분 자체가 아니라 의도된 용도"라며 "미국에서 의약품은 질병 진단이나 치료, 완화, 예방을 목적으로 하거나 신체 구조와 기능에 변화를 주도록 설계된 제품으로 정의된다"고 설명했다. 여드름 치료, 콜라겐 증가, 흉터 개선처럼 기능 변화를 직접적으로 언급하는 표현을 사용하면 의약품으로 간주한다. 특정 표현을 사용하는 순간 제품 범주가 달라질 수 있다는 것이다. 자외선차단제의 경우 특히 주의가 필요하다. 화장품적 기능을 갖고 있다고 해도 '일광 화상 예방'이라는 목적이 포함되는 순간 의약품 규제를 따라야 한다. 국내 기업이 미국 시장 진입 시 가장 많이 착오를 겪는 부분이다.

반면, 세정, 보습, 진정, 커버력, 외양 개선처럼 구조 변화와 무관한 효과는 화장품 표현으로 인정된다. 특정 성분이 자동으로 의약품 분류에 연결되는 사례도 있다. '불소'가 대표적이다. 거트너 변호사는 "치약처럼 동일한 제형이라도 성분과 용도에 따라 화장품 또는 의약품으로 나뉠 수 있다"며, "클레임 설계가 제품 분류를 결정하는 시작점"이라고 말했다.

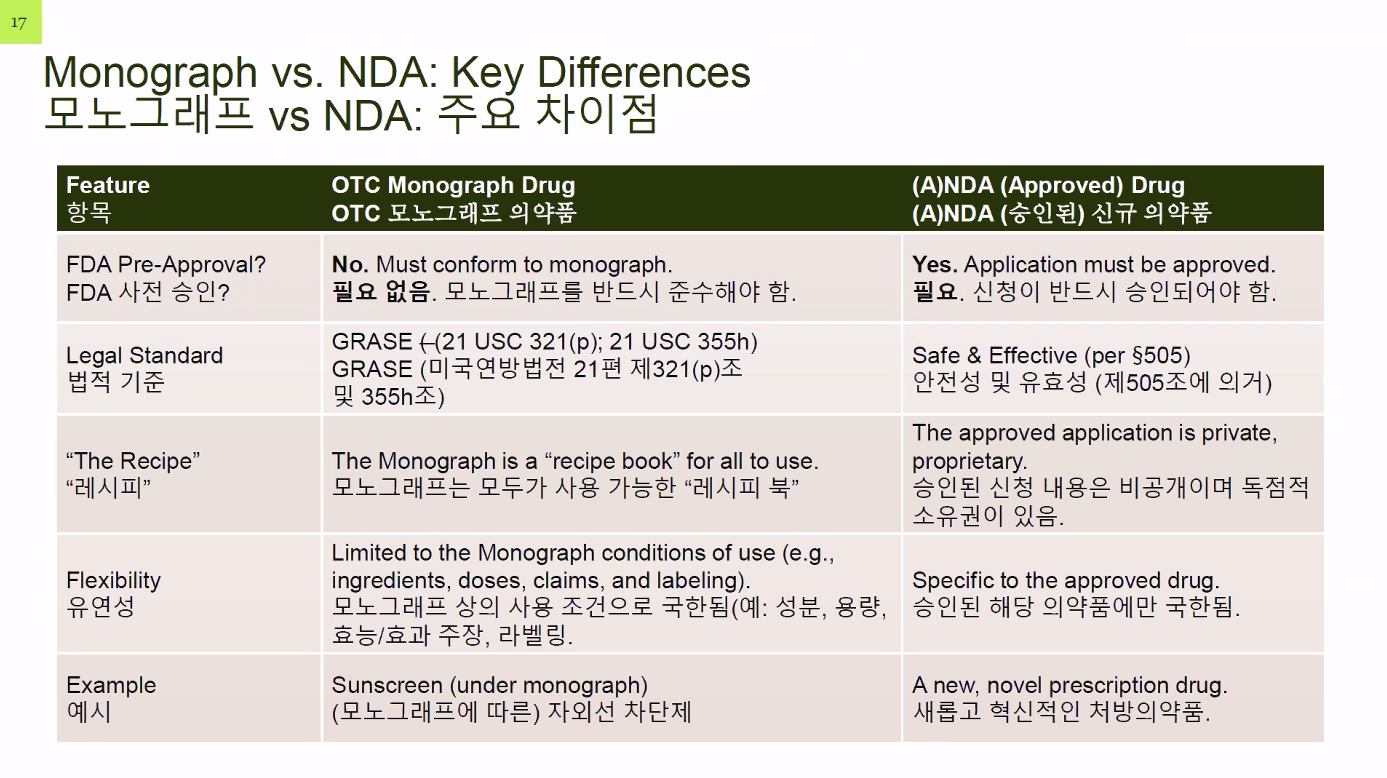

OTC 제품의 시판 체계는 크게 두 가지로 나뉜다. 첫 번째는 FDA 사전 승인을 요구하는 NDA(신약 승인 신청) 절차이며, 두 번째는 사용 조건을 행정명령으로 규정한 모노그래프(Monograph)에 따라 제품을 시판하는 경로다. 모노그래프는 특정 활성 성분의 조합, 함량, 사용 조건, 경고 문구 등을 규정한 기준으로, 이 범위 안에 있는 OTC 제품은 개별 승인 없이 판매할 수 있다.

거트너 변호사는 "모노그래프 체계의 핵심이 ‘GRASE(Generally Recognized As Safe and Effective)’ 기준"이라고 설명했다. 이는 미국연방법전 21편 제201(p)조에 명시된 개념으로, 모노그래프 요건을 충족해 ‘일반적으로 안전하고 유효하다고 인정되는’ 제품은 제505조의 신약 승인 대상에서 제외된다는 것을 의미한다. 특정 성분 조합이나 효능이 GRASE를 충족하는지 여부가 모노그래프 적용 가능성을 결정하는 기준이며, 모노그래프 범위를 벗어나는 순간 NDA 절차를 따라야 한다. 거트너는 "모노그래프는 고정된 기준을 따라야 하는 만큼 제조기업의 제품 전략이 제약 받을 수 있고, NDA는 비용과 시간이 추가되지만 독점적 자료 관리가 가능하다는 차이가 있다"고 설명했다.

|

품질 시스템 중심 실사로 전환

미덴도르프 이사는 FDA가 적용하는 OTC 규제 기준에 대해 설명했다. 활성 성분이 포함된 화장품은 의약품 GMP를 따라야 하고, 의약품 제조 품질 관리 기준인 '21 CFR Part 211' 기준으로 운영된다. 이 기준은 처방약을 포함한 모든 의약품 제조시설에 동일하게 적용돼, OTC 제품이라고 해서 규제가 완화되지는 않는다.

그는 FDA 실사가 품질, 시설·장비, 원료·자재, 생산, 포장·라벨링, 시험실 등 6개 시스템 중심으로 이뤄진다고 설명했다. 품질 시스템은 모든 실사의 기준이 되며, 공정 검증과 기록 관리, 라벨링 적합성 등 절차 기반 운영 여부도 점검 대상이다. 실사 대비를 위해선 상황통제실(War Room) 운영 방식과 문서 트래킹 체계, 내부 검토 절차 확립이 필요하며, 실사팀은 총괄 호스트와 기록 담당자, 문서 러너 등으로 역할을 구분해 대응할 필요가 있다. 그는 "조사관에게 제출하는 문서는 모든 내용을 내부 검토 후 제시해야 한다"며 "불필요한 정보 제공은 예상치 못한 검토 지점을 만들 수 있으므로 피해야 한다"고 말했다.

미국 FDA에서 규제 실사 전문가로 20년 이상 근무한 미덴도르프 이사는 조사관 질문의 목적과 응대 방식에 대해 상세히 언급하며 실무자들의 이해를 도왔다. 그는 먼저, 조사관의 질문은 개인 의견을 요구하는 것이 아니라 절차가 문서와 동일하게 운영되고 있는지 확인하기 위한 규제적 성격의 활동이라는 점을 분명히 했다. 때문에 질문에 방어적으로 대응하거나 개인적 판단을 덧붙이면 오히려 불필요한 오해가 생길 수 있다. 미덴도르프 이사는 "모든 답변은 기록과 SOP에 근거해 필요한 범위에서만 제시해야 한다"는 점을 수차례 강조했다. 조사관이 확인하려는 핵심은 절차와 문서, 현장의 활동이 일관되게 작동하는지 여부이기 때문에, 실무자는 문서 기반 원칙을 유지한 채 응대해야 한다는 설명이다.

문서 관리 시스템은 실사 성공 여부를 좌우한다고 할 수 있을 정도로 중요한 부분이다. 버전 관리와 내부 검토 절차가 미흡하면 동일 문서의 중복 제출이나 특정 문서의 누락이 발생할 수 있고, 이는 절차 위반으로 판단될 수 있다는 것. 미덴도르프 수석 이사는 "문서 관리 과정에서 발생한 작은 오류도 후속 절차에서 부담으로 작용할 수 있다"며 "문서 흐름을 사전에 통제하는 체계 구축이 필요하다"고 말했다.

그는 조사관이 현장에서 절차 준수 여부를 직접 관찰한다는 점도 강조했다. 조사관들은 생산, 포장, 시험 등 각 공정에서 기록과 SOP(표준작업절차)가 실제 작업에서 동일하게 적용되는지 확인한다. 미덴도르프 이사는 "실사 대응 과정은 방어가 아닌 확인 과정을 거치는 것" 이라며 "감정적으로 대응하지 말고 절차의 일관성을 갖는 것이 핵심"이라고 강조했다.

실사 과정에서 조사관이 요청하는 문서와 시험자료 역시 제출 전후 과정을 포함해 내부적으로 모두 기록해야 한다. 제출된 문서의 사본은 모두 보관해야 하고, 제출 흐름을 정리해 중복이나 누락이 발생하지 않도록 관리해야 한다. 정리된 문서 체계가 있어야 문제 발생 시 후속 대응의 효율성을 높일 수 있기 때문이다.

미덴도르프 이사는 "미국 시장 진출을 준비하는 기업은 분류 기준과 모노그래프 구조, 의약품 GMP 범위, 실사 대응 전략을 정확히 이해해야 한다"며 "기관이 확인하려는 것은 화장품과 OTC 의약품에 대한 규제 이해 수준뿐 아니라 제조시설이 일관된 품질 시스템을 유지하고 있는지 여부"라고 다시 한 번 강조하며 강연을 마무리했다.

-

01 고성규 경희대 한의과대학장, 국가신약개발... -

02 '혁신'이냐, '생존 위협'이냐...약가제도 개... -

03 일동제약의 유노비아, '1상 성공 비만 신약'... -

04 일반약 제형 변경 기준 첫 정비…동반질환 복... -

05 FDA, OTC 규제·실사 강화 …대비 서둘러야 -

06 [기업분석] 본느 3Q 영업손실·순손실 기록…... -

07 마즈두타이드 개발 중국 제약사 홍콩증시 흔... -

08 ‘탄력’ 메시지, 보습까지 확산 -

09 [기업분석] 한국콜마 3Q 매출 6830억…전기... -

10 삼성바이오로직스, 임원 승진 인사…"최연소 ...