한국인 특이적 마이크로바이옴 시그니처 확보…정밀의료 시대 가속

|

국가가 약 500억원을 투입해 추진 중인 ‘병원(임상) 기반 인간 마이크로바이옴 연구개발 사업’이 국내 제약바이오 산업의 판도를 바꾸고 있다. 기존의 연구 중심 단계를 넘어, 임상과 산업 중심으로 이끄는 전환점이 되고 있다.

한국바이오협회 산하 마이크로바이옴신약기업협의회는 20일 국립보건연구원, 팹바이오(PacBio)와 함께 서울 강남구 안다즈서울강남 호텔에서 ‘APAC 마이크로바이옴 리더십 포럼(APAC Microbiome Leadership Forum - Advancing Human Microbiome Science & Collaboration in APAC)’을 개최했다.

이번 포럼은 아시아·태평양 지역의 정부·학계·산업계 전문가들이 한자리에 모여 마이크로바이옴 연구의 최신 과학, 임상 적용, 데이터 표준화, 규제 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 인간 마이크로바이옴 기반 신약·진단 개발을 활성화하기 위해 APAC 주요 연구기관과 기업들이 협력 방안을 집중적으로 논의했다.

마이크로바이옴의 전망은 더욱 밝아지고 있다. 정부가 병원·데이터·표준화·AI 분석을 모두 묶은 국가 단위 통합 플랫폼 구축에 나섰기 때문이다. 산업계에서는 “이번에 구축되는 임상 기반 데이터베이스(DB)가 앞으로 국내 마이크로바이옴 신약과 진단 시장의 기준점(Reference standard) 역할을 하게 될 것”이라고 평가하고 있다.

마이크로바이옴신약기업협의회 고광표 회장(고바이오랩 대표)은 기조연설에서 “마이크로바이옴 기반 신약 파이프라인은 앞으로 더욱 크게 확장될 것”이라고 밝혔다. 이어 그는 “이미 국내 기업들이 확보한 여러 파이프라인 중 일부는 글로벌 기술이전으로 이어졌고, 일부는 해외 대형 제약사와의 공동 연구로 발전하고 있다”며 “마이크로바이옴이 이제 가능성을 넘어 실제 산업으로 이동하고 있다”고 강조했다.

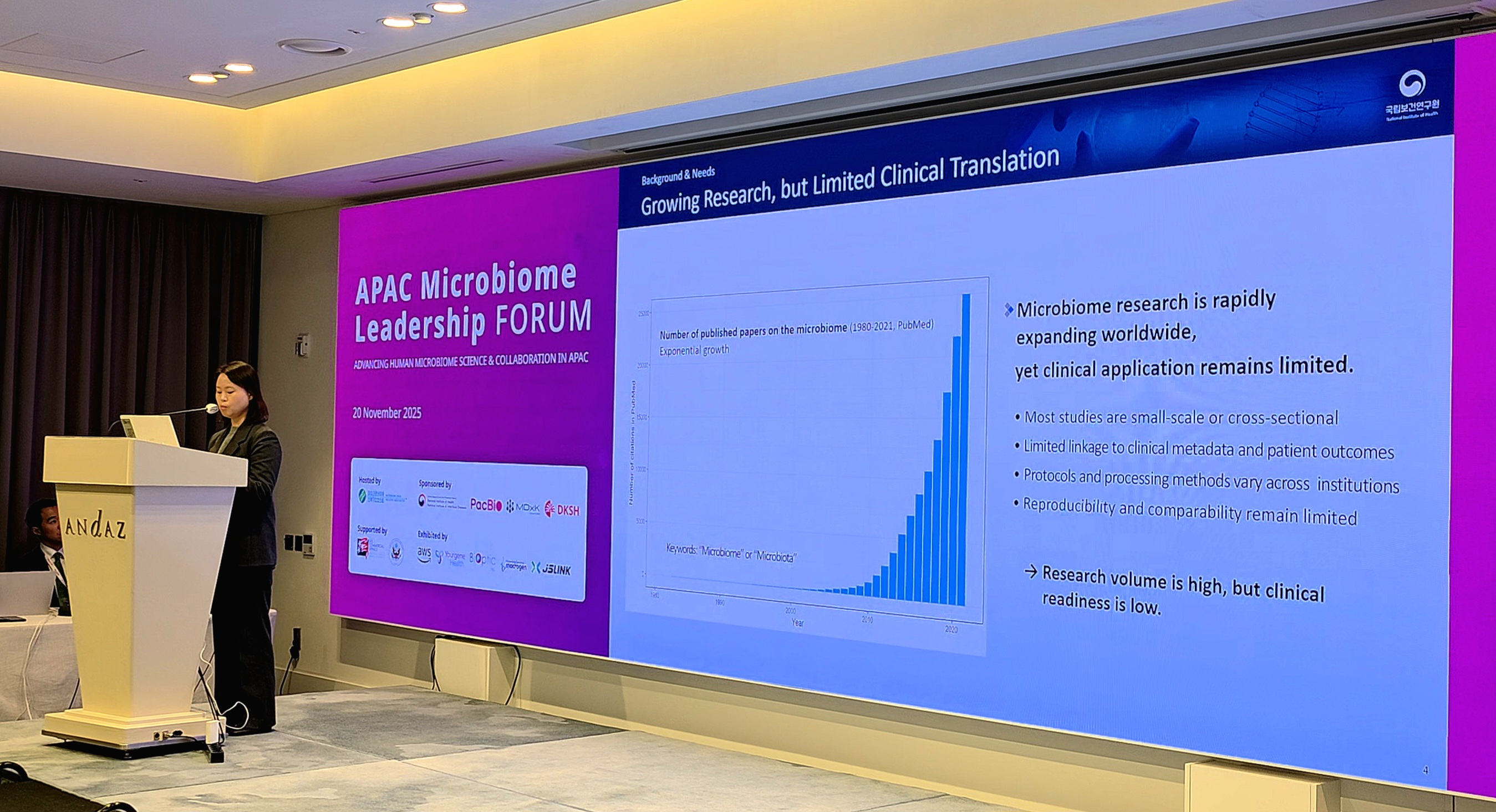

마이크로바이옴 분야는 연구의 양만 보면 이미 정점에 도달한 수준이다. 이는 곧 산업적·상업적 시장이 본격적으로 열리기 직전 단계에 도달했다는 의미이기도 하다. 학술자료 플랫폼 펍메드(PubMed)에 따르면, 마이크로바이옴이 제목이나 초록에 포함된 논문은 최근 10년 사이 4만여편이 발표됐다. 이 가운데 2만4200여편(약 61%)이 불과 최근 3년 동안 쏟아졌다. 특히 장내 미생물(gut microbiome) 관련 논문 수는 2004년 연간 100여편에서 2021년 1100여편으로 10배 이상 증가했다.

그러나 연구가 많다는 사실이 곧 임상적 가치로 이어지는 것은 아니었다. 가장 큰 병목은 임상 데이터와 직접 연결된 대규모 마이크로바이옴 DB가 없었다는 점이다. 이를 해결하기 위해 정부가 2023~2027년 총 500억원 규모를 투입해 추진 중인 것이 ‘병원(임상) 기반 인간 마이크로바이옴 연구개발 사업’이다.

질병관리청 국립보건연구원과 보건복지부가 공동으로 추진하는 해당 사업은 병원 주도형 네트워크, 다기관 표준화, 전주기 품질관리(QC), 임상 연계 대규모 마이크로바이옴 DB를 하나의 체계로 통합하는 국내 최초의 시도다.

국립보건연구원 김정욱 박사는 “마이크로바이옴은 어느 한 기관이나 기업이 독자적으로 완성할 수 있는 분야가 아니다”라며 “병원, 기업, 연구기관이 함께 데이터를 임상적 가치로 전환하는 생태계를 만들어야 하며, 이제 그 변화가 본격적으로 시작되고 있다”고 말했다.

이어 그는 “이번 사업이 산업계에서 주목받는 이유는 애초부터 임상 적용을 전제로 설계된 마이크로바이옴 프로젝트이기 때문”이라며 “병원마다 검체 채취 방식과 분석 프로토콜이 다르면 동일 환자군 비교가 불가능하고, 이런 환경에서는 산업이 성장할 수 없었기에 국가가 직접 데이터 품질을 감독하는 구조를 마련한 것”이라고 설명했다.

특히 그는 “이 사업을 통해 이런 한계가 빠르게 해소되고 있으며, 실제 진단과 치료로 이어질 수 있는 인프라가 이제 구축되기 시작했다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

|

사업의 가장 큰 가치는 ‘마이크로바이옴 표준화’로 꼽힌다. 국립보건연구원은 병원에서 검체를 채취하는 방식부터 400여개에 이르는 임상 메타데이터 항목, 시퀀싱 플랫폼, QC(Mock community) 기준까지 국가 단위로 통일했다. 여기에 장, 구강, 호흡기, 피부, 비뇨생식기 등 모든 부위에서 동일한 프로토콜을 적용해 데이터의 출발점을 하나로 맞췄다.

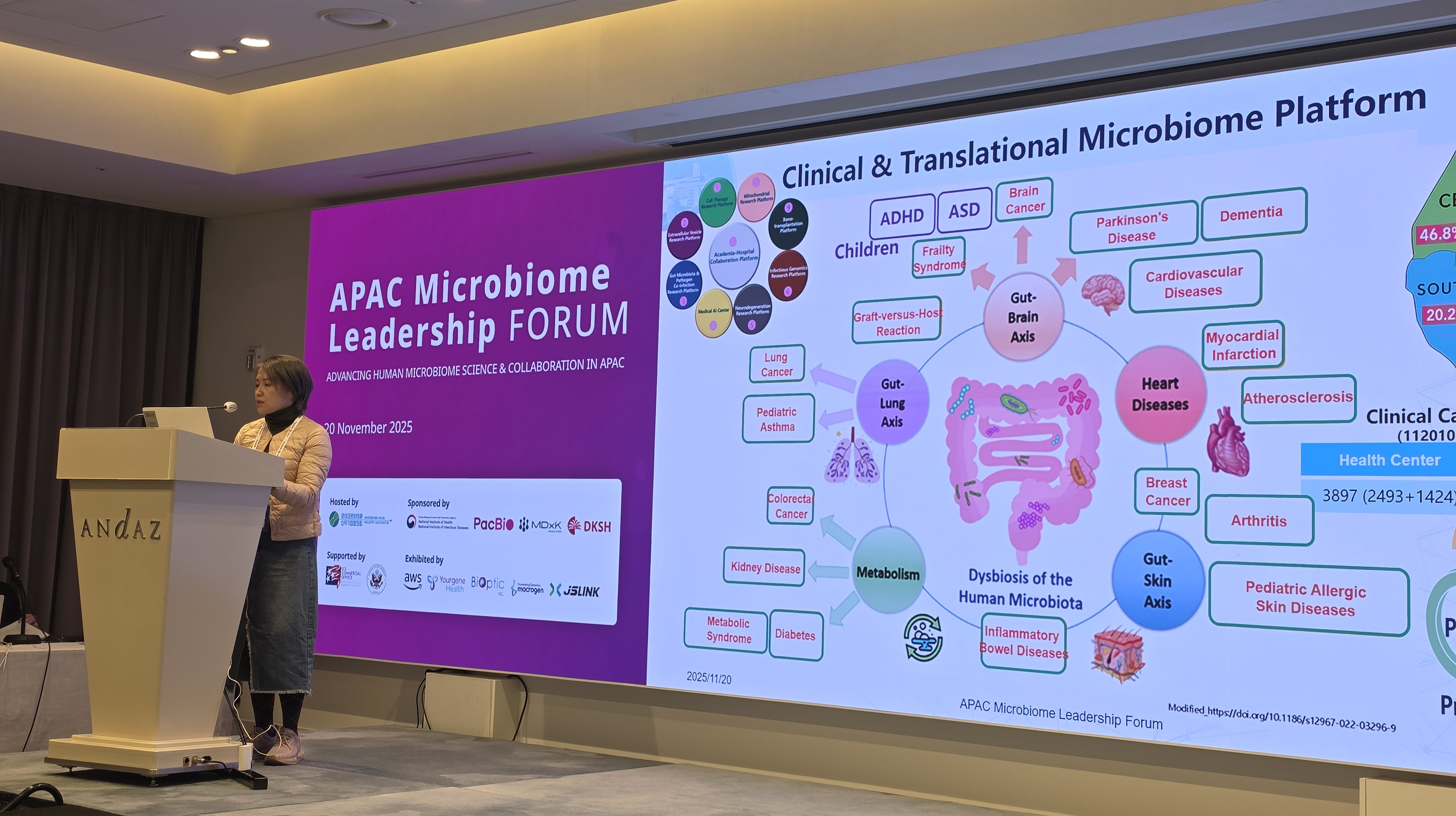

이 구조는 글로벌 수준의 비교 가능성(Reproducibility)을 확보한다는 의미다. 비알코올성 지방간염(NAFLD), 아토피, 천식, 당뇨 등 특정 질환에 대해 한국인 특이적 마이크로바이옴 시그니처(Microbial signature)를 규명하고, 이를 기반으로 진단 패널이나 예측 알고리즘을 개발할 수 있는 조건이 갖춰진 셈이다.

질환별 마이크로바이옴 시그니처가 확보되면 산업계의 기회는 훨씬 넓어진다. 동반진단과 예측 모델 개발이 가능해지고, 다양한 질환에서 공통적으로 관찰되는 핵심 미생물군(Core microbiota)을 타깃으로 한 신약 개발도 속도를 낼 수 있다. 특히 국내 마이크로바이옴 신약 기업들이 주력하고 있는 장내 미생물 기반 치료제(LBP), 분변 미생물 이식(FMT) 치료제, 대사체 기반 바이오마커 개발 속도가 빨라진다.

국립보건연구원은 멀티오믹스 기반 대사·신호 분석 도구와 빅데이터 시각화 툴도 개발하고 있다. 2026년 공개를 목표로 한 이 시스템은 마이크로바이옴-대사체-면역 경로를 통합적으로 분석할 수 있도록 설계됐다. 신규 타깃 발굴과 작용기전 검증이 지금보다 훨씬 빠르게 이뤄질 수 있게 된다.

팩바이오 글로벌 마케팅 담당 데이비드 밀러(David Miller) 부사장은 정밀한 마이크로바이옴 분석의 핵심으로 균주 수준까지 식별 가능한 유전체 해상도를 강조했다. 그는 “임상 기반 마이크로바이옴 연구가 빠르게 늘면서 기능 분석, 미생물 전이 경로, 질환 연관성까지 확인하려는 수요가 커지고 있다”고 말했다.

또한 그는 “대사·면역·신경질환 등 복합질환에서 미생물군의 역할을 정량적으로 규명하려는 기술적 요구도 함께 높아지고 있다”고 진단했다. 이를 위해 full-length 16S, ITS, 메타지놈 분석에서 높은 정확도와 장기 비교가 가능한 데이터 표준화가 필수라고 설명했다.

미국대사관 제이 빅스(Jay Biggs) 상무담당 참사관은 “마이크로바이옴 분야는 빠르게 진화하고 있으며, 한국이 이 분야에서 매우 중요한 선도적 역할을 하고 있는 점이 인상적이다”라고 평가했다.

한편 마이오크로바이옴신약기업협의회는고바이오랩, 에이치이엠파마, CJ바이오사이언스, 지놈앤컴퍼니, 종근당바이오, 이뮤노바이옴, 국민바이오, 노드큐어, 디엑스앤브이엑스, 리비옴, 리스큐어바이오사이언시스, 바이오미, 바이오뱅크힐링, 비엘, 비피도, 쎌바이오텍, 쓰리빅스, 에이피테크놀로지, 엔비피헬스케어, 엠디헬스케어, 엠앤에이치바이오, 우정바이오, 유노비아, 제이앤파머, 지아이바이옴, 케이바이오랩, 헬스바이옴, 휴믹 등 기업이 함께하고 있다.

|

|

-

01 핀테라퓨틱스, CK1α 표적 분해제 ‘PIN-5018’... -

02 약업신문·의약외품 약국몰협회·파마링크,약... -

03 엑셀세라퓨틱스,3세대 화학조성배지 ‘셀커’... -

04 HK이노엔, 3분기 두 자릿수 성장…의약품 호... -

05 미국 진출 K-뷰티, OTC 등록부터 FDA 실사까... -

06 500억 투입 '한국 마이크로바이옴 프로젝트'... -

07 한국파마, 2025년 3분기 매출 24.8% 증가…영... -

08 DLBCL 치료 패러다임 전환…조기 CAR-T가 생... -

09 [기업분석] 코스맥스 3Q 순익 107억 … 전기... -

10 [기업분석] 씨앤씨인터내셔널 3Q 영업익 69...