산업연구원 ‘한국 제약바이오산업의 성과 및 발전방향 연구’ 결과

백신·원료·희귀질환치료제 등에 대한 적절한 보상체계와 우대제도 제안

한국 의약품산업이 반도체와 디스플레이 등 다른 국가첨단전략산업에 비해 생산규모는 작지만 각 산업별 같은 금액 투자시 부가가치와 고용창출 효과가 가장 높다는 연구 결과가 나왔다. 또한 제네릭의약품 활성화는 국내 감염병 대응력 강화, 건강보험 재정 효율화, 의약품 접근성 제고 등 다방면에서 공공의료 시스템에 실질적으로 기여하고 있는 것으로 분석됐다.

■ 한국제약바이오협회 창립 80주년 계기 연구 용역 진행

이같은 결과는 한국 유일의 산업정책 전문 국책연구기관인 산업연구원(원장 권남훈)이 오는 26일 창립 80주년을 맞이하는 한국제약바이오협회(회장 노연홍)의 의뢰로 실시한 ‘한국 제약바이오산업의 성과 및 발전방향 연구’를 통해 나타났다. 연구원은 국내 제약바이오산업의 실태와 성과를 객관적·정량적으로 분석, 주요 의약품의 경제적·사회후생적 파급효과를 평가하고 미래 산업 발전 전략을 모색하기 위해 연구를 진행했다고 21일 밝혔다.

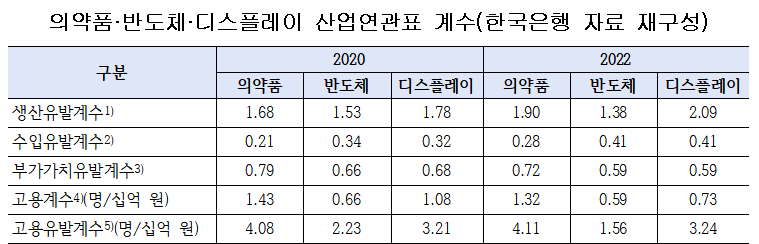

연구 보고서에 따르면 한국은행이 제시한 2020년과 2022년 산업연관표를 이용, 반도체·디스플레이·의약품 등 3개 국가첨단전략산업간의 연관관계를 수량적으로 분석한 결과 부가가치 및 고용유발효과에선 의약품산업이 가장 높은 것으로 분석됐다. 한국은행 산업연관표에서 계수 확인이 불가능한 이차전지산업을 제외하고 3개 국가첨단전략산업간 비교를 한 결과 생산유발효과는 디스플레이-의약품-반도체순으로 파악됐다.

|

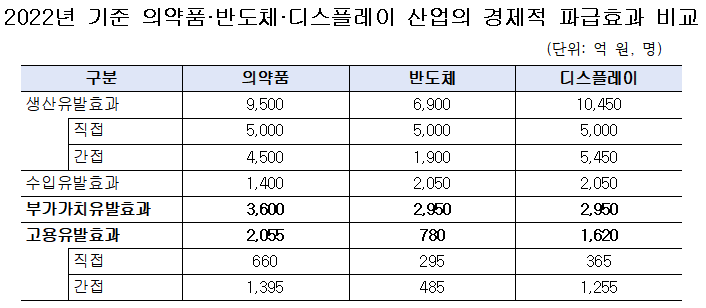

특히 의약품산업은 반도체 및 디스플레이에 비해 산업 규모가 절대적으로 적어 각 산업별 생산액의 1% 투자 증가를 전제할 경우 경제적 효과는 적을 수밖에 없지만 같은 금액을 투자한다고 가정하면 결과는 확연히 달라지는 것으로 분석됐다.

구체적으로 각 산업별로 5,000억원의 재원이 투입될 경우 창출되는 부가가치유발효과는 2022년 한국은행 계수 기준 3,600억원으로 반도체, 디스플레이 산업 대비 약 1.22배 많은 부가가치를 창출하는 것으로 나타났다. 또 고용유발효과는 2,055명으로 반도체 산업의 2.6배, 디스플레이 산업의 1.26배나 높은 고용효과를 유발하는 것으로 해석할 수 있다는 설명이다.

|

■ 제네릭의약품의 건보재정 효율화, 의약품 접근성 제고 등 기여

연구 보고서는 또 주요 국가들이 의료재정 건전성 강화를 위해 제네릭의약품 사용 권장 등 활성화를 위해 노력하고 있는 점에 착안, 흔히 독감으로 통칭되는 인플루엔자의 대표적 오리지널의약품인 타미플루(성분명 오셀타미비르) 사례 분석을 통해 제네릭의약품 출시 이후 의료재정 절감에 기여하는 효과를 분석하고 정책적 시사점을 도출했다.

식품의약품안전처가 2000년 인플루엔자 치료제로 승인했던 타미플루의 국내 특허(조성물)는 2017년 8월에 만료, 이후 제네릭의약품의 출시경쟁이 뒤따랐고 이에 따라 오리지널인 타미플루의 약가도 연이어 인하된바 있다. 보고서는 제네릭 진입이후 타미플루 약가를 40% 떨어뜨리는 동시에 제네릭 사용 확산으로 2019년부터 2023년까지 5년간 총 1,283억원의 재정이 절감(오리지널 단독 처방 대비 평균 재정절감 효과 34.7%)된 것으로 추계했다.

특히 2017년부터 2024년까지 독감 유행기에 제네릭의약품 공급 확대를 통해 국민진료 접근성과 치료기회 등 편익이 증대하고 재정 부담 완화에 기여한 것으로 보고서는 분석했다. 그러면서 제네릭의약품이 국내 감염병 대응력 강화, 건강보험 재정 효율화, 의약품 접근성 제고 등 다방면에서 공공의료 시스템에 실질적으로 기여한다고 밝혔다.

연구팀은 또 국내 의약품의 국민건강 증진 효과와 관련, 2022년부터 2024년까지 3년 평균 국내 다빈도 사용 상위 5대 의약품중 데이터 확보가 용이하고 국내 기업들의 개발 신약(케이캡, 펙수클루, 자큐보 등)이 잇따라 등장한 소화성궤양(위궤양 및 위식도 역류질환) 치료제를 사례로 사회적 후생 효과를 추계했다. 최근 10년간 해당 치료제의 처방금액과 소화기질환 환자수, 치료비용간 상관관계를 분석한 결과 처방금액이 1백만원 증가시 관련 병원 방문 일수와 보험청구 건수가 각각 3.0일과 2.9건씩 감소하는 등 소화기 질환에 대한 의료이용 수요를 감소시키는데 효과가 있는 것으로 평가됐다.

■ 국내 개발 신약의 사회적 후생 효과 창출

보고서는 이와 함께 한국 제약바이오산업이 백신을 통해 자국민의 건강 증진은 도모함은 물론 백신을 개발도상국과 저소득국가에 안정적으로 조달·공급해 전염병 예방과 국제 공중보건 개선에 기여하고 있다는 점도 짚었다.

2023년 국내 백신 시장 유통 총액은 5,060억 원으로, 2019년 대비 약 52% 증가했다. 이 중 국내 생산실적은 3,219억원으로, 5년간 연평균 16.3% 성장했다. 또한, 국내 예방접종 대상 백신의 자급률은 2019년 52.8%에서 2023년 63.6%로 증가해 주요 백신에 대한 수입의존도를 일부 낮췄다.

다만 22개 예방접종 백신 중 11개는 여전히 전략 수입에 의존하고 있어 국산화 개발이 필요하다는 지적이다. 이에 대해 국내 주요 백신 제조사들이 WHO PQ(사전적격성평가) 인증 확보, 국제 조달시장 진출, 자체 개발 제품의 수출을 통해 국제 공중보건에 실질적으로 기여하고 있다고 보고서는 분석했다. 관련 사례로 ▲지씨플루로 누적 3억 도즈 이상 공급한 GC녹십자 ▲세계 유일의 콜레라 백신 공급기업으로 WHO·유니세프에 독점 납품한 유바이오로직스 ▲스카이코비원 개발로 WHO 긴급 사용 승인 백신 목록 등재 및 글로벌 파트너십(CEPI, BMGF 등) 구축에 성공한 SK바이오사이언스 등을 꼽았다.

■ 원료, 희귀질환치료제 등 생산·혁신 위한 적절한 보상체계 마련해야

이번 연구의 책임자인 정지은 산업연구원 부연구위원은 “고부가가치 창출과 고용 확대에 기여하는 제약바이오산업이 국민 건강 증진과 공공 재정 절감에도 기여하는 가치가 큰 만큼 중장기적 관점에서의 투자 확대가 필요하다”고 강조했다. 또 “백신·희귀난치병치료제·원료의약품 등 수익성은 낮지만 공공성이 높은 분야에 대해 기술 성과 확보와 공동 개발을 지원해 기업들의 혁신과 생산을 유인할 수 있도록 적절한 보상체계나 우대제도 마련을 고려해야 한다”고 제언했다.

-

01 국내 의약품산업, 높은 부가가치·고용창출 ... -

02 에이비엘바이오, 월드ADC서 '이중항체 ADC' ... -

03 카이노스메드,다계통위축증 치료제 임상2상 ... -

04 애경산업, 태광산업 품으로 …업계 새 바람 ... -

05 [2025 국정감사] “마약중독 재활센터, 설치... -

06 [2025 국정감사] “AI 모니터링 구축한다면서... -

07 [2025 국정감사] “타이레놀-자폐 허위정보 ... -

08 [2025 국정감사] “정제 캡슐 식품, 국민은 ... -

09 부광약품,세 마리 토끼 동시 잡는다…실적 향... -

10 [2025 국정감사] “72개 품절 의심 중 2개만 ...