공백 메우려면 규제 혁신과 경제적 유인 동반돼야

|

추리소설 여왕 애거서 크리스티의 '그리고 아무도 없었다'. 고립된 섬에서 인물들은 서로를 의심하다 하나둘 사라지고, 끝내 아무도 남지 않는다. 지금 바이오시밀러 시장도 다르지 않다. 책임지고 혁신을 이끌어야 할 '플레이어'들은 서로 눈치만 본다. 그 사이 환자의 선택지는 하나둘 사라지고 있다.

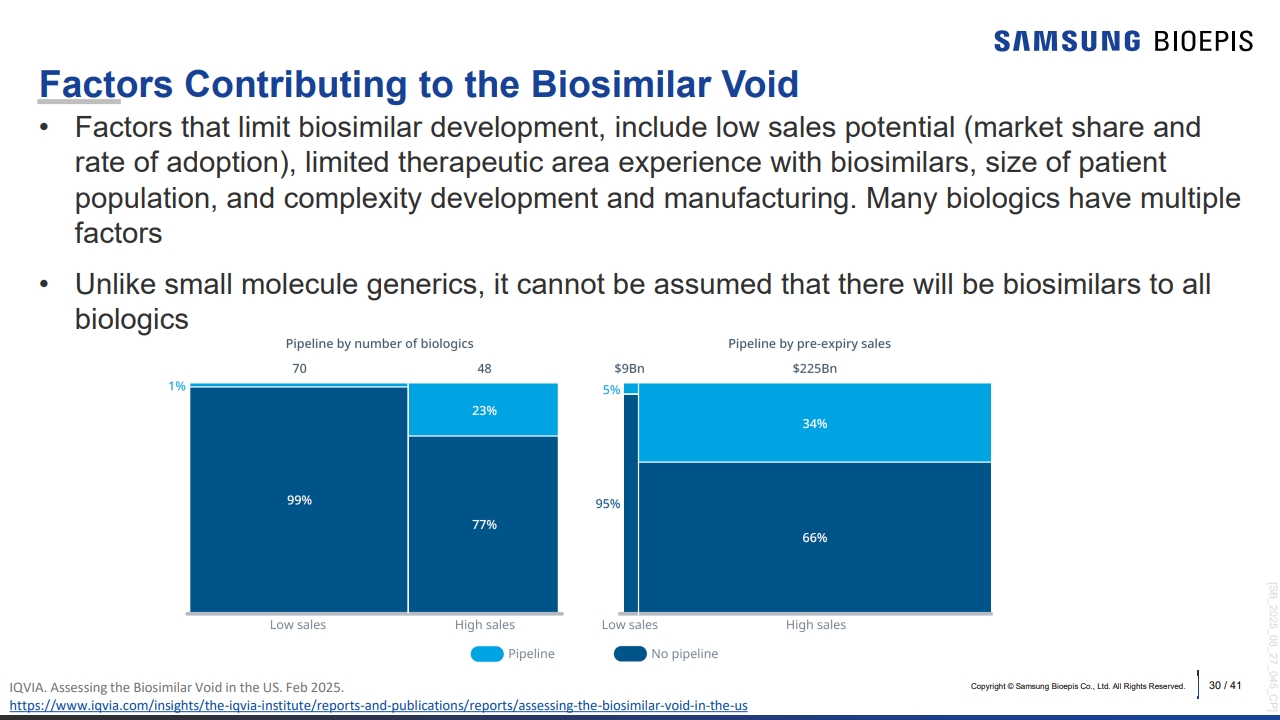

바이오의약품 분야에서 가장 큰 문제로 '바이오시밀러 보이드(Biosimilar Void)'가 떠오르고 있다. 현재 특허 만료(LoE)가 예정된 블록버스터급 의약품 상당수가 후속 바이오시밀러 개발이 부재하거나 지연되고 있다.

최근 산업계와 규제 기관에선 '비교임상시험(Comparative Clinical Efficacy Study, 이하 CES)'이라는 비효율적 규제 요건이 자리 잡고 있기 때문에 바이오시밀러 보이드 현상이 나타나는 것이라고 지적하고 있다.

최근 5년간 글로벌 규제 흐름이 빠르게 변화하고 있다. CES를 간소화하거나 폐지해야 한다는 공감대가 빠르게 형성되고 있는 것이다. CES 간소화는 단순한 절차 개선이 아니라, 바이오시밀러 산업의 지속가능성을 좌우하는 분수령이 되고 있다.

영국 MHRA는 2021년 가이드라인에서 대부분의 경우 바이오시밀러 허가를 위한 CES는 불필요하며, 약동학(PK)와 면역원성 시험으로 충분하다고 명시했다. 영국은 브렉시트 이후 독자적 규제 권한을 활용해 가장 먼저 CES 완화 방침을 제도화했다.

WHO 역시 2022년 가이드라인 개정을 통해 바이오시밀러의 동물실험 최소화, 약동학·약력학(PK/PD) 중심 임상, 글로벌 참조약 사용 허용을 명문화했다. 이는 개발사들이 국가별 규제 차이로 불필요한 반복 연구를 수행하지 않아도 된다는 의미다.

국제의약품규제조화포럼(IPRP)은 2023년 워크숍 논의를 거쳐 2024년 발표한 보고서에서 CES는 단순한 '형식적 안전망(Comfort Blanket)'이 될 수 없다고 밝혔다. 품질과 기능적 분석으로 충분히 유사성이 입증된다면 CES는 면제돼야 한다는 입장이다.

이 외에도 캐나다 Health Canada는 최근 공개한 가이드라인 개정안에 대부분 바이오시밀러는 CES가 필요하지 않다는 내용을 명시, IPRP 권고를 공식 절차에 반영하기 시작했다.

여기에 ICH는 최근 'CES 필요성 판단 프레임워크'를 새로운 다학제 주제로 채택했다. 추진 과정에서 FDA와 EMA가 공동 주도를 맡는 것으로 알려졌다. 한국 식품의약품안전처와 일본 PMDA, 브라질 ANVISA도 함께 공동 스폰서로 참여하는 것으로 전해졌다.

즉, 규제기관들이 내린 결론은 단순하다. 대규모 CES 없이, 초기 임상시험과 품질, 기능적 분석, PK 데이터만으로도 바이오시밀러와 오리지널 동등성 입증은 충분하다는 것.

울렛 상무는 "규제 당국은 이미 과학적으로 답을 알고 있다"며 "문제는 이를 정책과 절차에 얼마나 신속하게 반영하느냐의 문제"라고 짚었다.

국제제네릭·바이오시밀러협회(IGBA)는 CES를 두고 "규제적으로 의미 없는 데이터를 생산할 뿐"이라고 비판했다. 또한 업계는 '글로벌 단일 개발(single global development)'을 강조한다. 동일한 오리지널 의약품이 전 세계에서 동일한 허가용(Pivotal) 임상시험 데이터를 근거로 허가받은 만큼, 굳이 지역별 참조약을 대상으로 반복적인 '3-way 브리징 PK 시험'을 수행할 이유가 없기 때문이다.

3-way 브리징 PK 시험은 유럽산 참조약(EU-sourced), 미국산 참조약(US-sourced), 개발 중 후보를 3자 교차 비교해 약동학(PK) 동등성을 입증하는 시험을 말한다. 같은 오리지널이더라도 생산지와 허가 지역이 다르다는 이유로 세 가지 집단을 모두 비교하는 절차다.

울렛 상무는 "바이오시밀러는 본질적으로 글로벌 제품인데, 지역별로 같은 시험을 반복하게 하는 것은 시간과 비용을 낭비할 뿐만 아니라 과학적 의미도 없다"라며 "이러한 불필요한 요구는 환자 접근성을 늦추고, 결국 환자에게 돌아가야 할 치료 기회를 빼앗는 장벽이 된다"고 꼬집었다.

|

|

해법은 규제와 더불어 전 생태계 변화

규제 변화가 곧바로 산업 현장에서 실현되는 것은 아니다. FDA와 EMA가 CES 면제 가능성을 공식적으로 인정했음에도, 오랜 기간 임상시험을 안전장치라는 인식이 굳어진 의료진과 보험 당국은 여전히 임상 데이터를 선호한다. 울렛 상무는 이를 두고 "습관(Habit)이 가장 큰 장애물"이라고 지적했다.

시장 구조를 손보지 않는다면 CES 간소화만으로는 바이오시밀러 보이드를 해결하기 어렵다는 지적도 나온다. 규제를 완화해도 기업이 실제로 개발에 뛰어들 유인이 부족하다면 공백은 그대로 남는다는 것이다.

특히 특허 만료가 임박했음에도 90%가 넘는 오리지널 의약품에서 후속 바이오시밀러 개발이 전혀 진행되지 않는 현실은, 단순한 규제 문제를 넘어 산업 전반의 구조적 한계를 드러낸다.

전문가들은 그 배경으로 △경직된 가격 정책 △오리지널 의약품의 독점적 지위 △비효율적인 공공 조달 시스템을 지목했다. 설령 바이오시밀러가 출시되더라도 가격 경쟁력이 낮고, 보험 등재 인센티브는 제한적이며, 입찰 제도까지 불투명해 확산 속도가 더딜 수밖에 없다고 설명했다.

결국, 바이오시밀러 보이드를 메우려면 규제 혁신과 함께 가격, 보험, 입찰 및 조달 구조 전반을 아우르는 종합적 개편이 동시에 이뤄져야 한다는 것이다.

울렛 상무는 "바이오시밀러가 상업적으로 지속 가능하지 않다면 결국 환자와 의료 시스템이 피해를 본다"라며 "과학적 합리성과 규제 예측 가능성을 바탕으로 기업이 투자할 수 있는 환경을 만드는 것이 시급하다"고 전했다.

한 상급종합병원 교수는 "바이오시밀러가 제네릭처럼 활성화되지 못하면 환자들은 결국 비싼 오리지널 의약품에 의존할 수밖에 없다"면서 "이는 곧 국가 재정, 보험 재정에 막대한 부담으로 이어진다"고 전했다.

또한 그는 "이미 국내 의료 현장에서는 생물의약품 사용이 폭발적으로 늘어나고 있고, 그만큼 의료비도 기하급수적으로 증가하고 있다"며 "바이오시밀러의 조기 도입과 확산이 없이는 약제비 지출을 감당하기 어려운 상황"이라고 말했다.

실제 국민건강보험공단 '건강보험청구데이터를 이용한 2012-2021년 바이오시밀러 사용량 및 약품비 분석'에 따르면, 2021년 기준 국내 바이오시밀러 사용량은 20% 수준이다. 이는 주요 의료 선진국 중 최하위 수준이다.

|

-

01 크레스콤, 골연령 분석 AI ‘MediAI-BA’ 미국... -

02 메디컬에이아이,정보보안 국제인증 '그랜드... -

03 [2025년 결산 ] 2025, GLP-1 이후 준비한 해... -

04 [2025년 결산 ] 보건복지부, '제약바이오산... -

05 [2025년 결산]"동물실험 이후를 준비하라" ... -

06 [2025년 결산] 저마진 고착에 ‘비용·규제·플... -

07 2025년 글로벌 화장품업계 10대 뉴스 -

08 “이제는 시험이 아니라 공정이다” 대용량 수... -

09 2025년 글로벌 제약업계 10대 뉴스 -

10 빗장 풀린 비대면 진료... 제약업계, ‘디지...