|

개정된 기술특례상장 제도가 더 유망한 기업 발굴과 국내 바이오헬스 산업 발전에 도움이 될 것이라는 전문가 의견이 나왔다.

대신증권 IPO1본부 김경순 본부장은 17일 “기술특례상장 제도 규정이 지속해서 정비되고 고도화되는 추세”라면서 “앞으로 바이오헬스 산업에 더 많은 지원이 이뤄짐과 동시에 투자자 보호를 위해 더 깐깐하게 제도가 운용될 것”이라고 말했다. 김 본부장은 개선된 기술특례상장 제도가 우수한 기술성과 사업성을 보유한 바이오헬스 기업에 투자를 도모하고, 이는 국내 바이오산업 신뢰도를 높여 산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가했다.

금융위원회는 지난 7월 '기술특례상장 제도 개선 방안'을 확정해 발표했다. 이번 개선안을 통해 국가전략기술 및 국가첨단전략에 속하는 바이오헬스 업종은 단수 기술평가가 가능해졌다. 기존엔 2개의 전문 평가기관에서 기술평가를 받아야 했으나, A등급 이상의 1개 기술평가로도 기술특례상장 신청이 가능하다.

또한 특례 대상 중소기업 범위도 확대된다. 이전엔 중견기업의 경우 최대 출자자의 지분율이 30%가 넘어가면 기술특례상장 제도를 이용할 수 없었다. 이번 개선안에선 지분율을 최대 50%까지 확대했다. 중견기업의 자회사들도 기술특례상장 제도를 이용할 수 있게 된 것이다. 특히 국내 제약사 대부분이 중견기업에 해당하므로 이번 개선안은 중견 제약사들이 다양한 신약개발 신사업 전략으로 활용할 수 있게 됐다.

그러나 개선안은 기술력과 사업성에 대한 평가는 더욱 엄격해질 것으로 보인다. 김 본부장은 “표준기술평가모델 고도화를 위해 외부 전문가의 성과 평가와 보완 등이 추진될 예정”이라며 “특히 주관사의 책임성 부여를 위한 장치도 추가될 것”이라고 말했다. 주관사가 상장시킨 기술특례상장 기업이 조기 부실화되면, 주관사가 추후에 기술특례상장을 추진할 때, 추가적인 조건들이 부과되는 일명 '주관사 책임제' 도입이 확실시되고 있다. 더 신중한 옥석 가리기가 전망된다.

기술특례상장 기업에겐 매출 평가도 엄격하게 적용된다. 김 본부장은 “미래 가능성이 중점인 기술특례 업종에도 매출과 추정 매출에 대한 신뢰성과 적정성이 적절한지, 검증이 강화될 것”이라면서 “또한 상장 이후에도 사업보고서에 추정치와 실적치 간 차이가 발생한 원인 등을 상세하게 기술하게 해, 더욱 실질적인 경영을 유도할 예정”이라고 말했다.

|

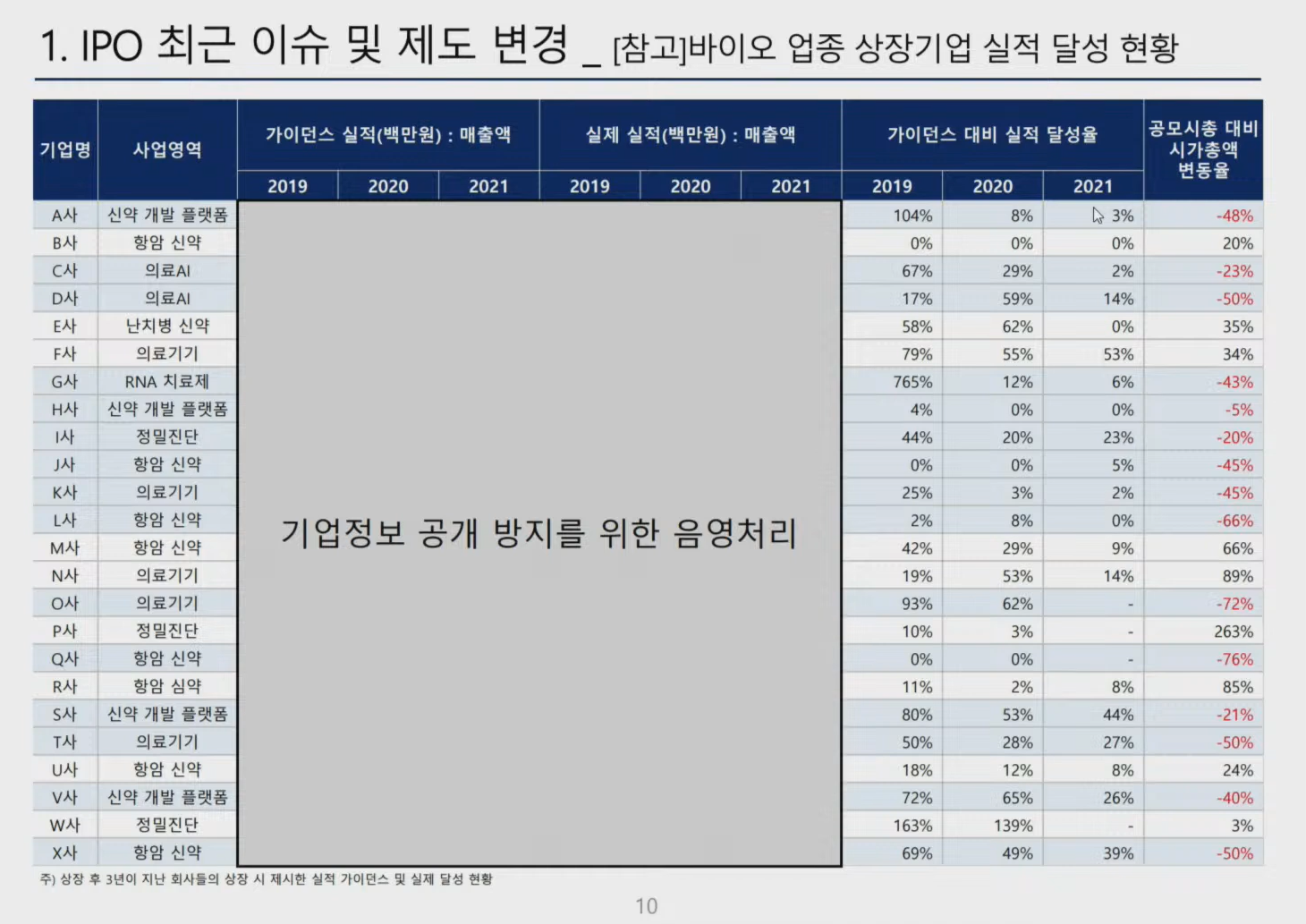

실제 바이오헬스 기업들은 상장할 때 제시한 실적 가이던스를 대부분 못 맞춘 것으로 나타났다. 2019년 상장한 바이오 기업 24곳 중 가이던스 대비 실적 달성률 10%를 넘긴 기업은 2021년 기준 단 8곳뿐이다. 2019년엔 19곳이었으나, 2020년 15곳, 2021년 8곳으로 시간이 지남에 따라 급감했다.

실적 전망치를 밑도는 바이오헬스 기업들이 늘어나면서 최근 바이오 업종에 대한 투심이 악화되고 있다. 2022년 이후 상장 바이오 업종의 공모가가 밴드 하단으로 결정된 곳은 전체 21곳 중 18곳이나 됐다. 밴드 내, 또는 상단으로 결정된 곳은 에스바이오메딕스, 바이오인프라, 바이오에프디앤씨뿐이다. 특히 전체 중 6곳만 확정 공모시가총액 2000억원을 넘겼다.

여기에 2022년 이후 상장한 바이오헬스 기업의 확정 공모시가총액 대비 시가총액이 하락한 기업은 2023년 11월 기준, 21곳 중 15곳으로 나타났다. 이 중 50% 이상 하락한 곳도 7곳이나 됐다. 알피바이오는 확정 공모시가총액 대비 현 시가총액이 약 85%나 떨어졌다. 에스바이오메딕스, 에스엘에스바이오, 바이오에프디앤씨, 애드바이오텍, 디티앤씨알오도 약 50% 넘게 하락했다. 확정 공모시가총액 대비 상승한 기업은 와이바이오로직스, 지아이이노베이션, 인벤티지랩, 에이프릴바이오, 보로노이, 노을 6곳이다.

김 본부장은 “바이오지수 약세와 바이오 상장 심사 제도 변화에도 매년 10건 이상의 바이오 기업이 상장한 것은 주목할 만하다”면서 “최근 글로벌 빅파마의 신규 파이프라인 개발 성공은 국내 비상장 바이오텍에게 다양한 사업 기회와 성공 가능성을 제시한다”고 말했다.

-

01 롯데바이오로직스, 인천 연수구와 바이오 ... -

02 셀트리온, 안과질환 치료제 '아이덴젤트' 글... -

03 프로젠-라니, ‘주 1회 먹는 비만치료제’ 개... -

04 에스티큐브, ASCO GI서 대장암 치료 예측 바... -

05 싸토리우스, 세계 최초 피펫 교정 저울 ‘Cub... -

06 리센스메디컬, 증권신고서 제출…코스닥 상장... -

07 AI가 여는 신약개발 대전환… 제약바이오 분... -

08 페링·한미약품, 야간뇨 증상 치료제 ‘미니린... -

09 현대바이오, 미국 바이오텍 쇼케이스서 '호... -

10 SK바이오팜, ‘알파핵종’ 방사성의약품 신약 ...