뉴스

"제약 최대 고민 '유전독성불순물', 식약처 전문적 지원 필요"

발사르탄 사태 이후 불순물관리 매우 엄격한 편…처리 비용 높아 제약사에 부담

권혁진 기자 │ hjkwon@yakup.com

입력 2021-09-10 06:00 수정 2021.09.10 06:27

|

사단법인 한국약제학회(회장 권오승)가 지난 8일 `2021 제제기술워크숍`을 개최해 의약바이오 제제 규격 및 품질 평가의 최신 기술을 전하는 자리를 마련했다. 최근 제약·바이오사의 흐름을 한눈에 알 수 있어 업계에 관심이 집중됐다.

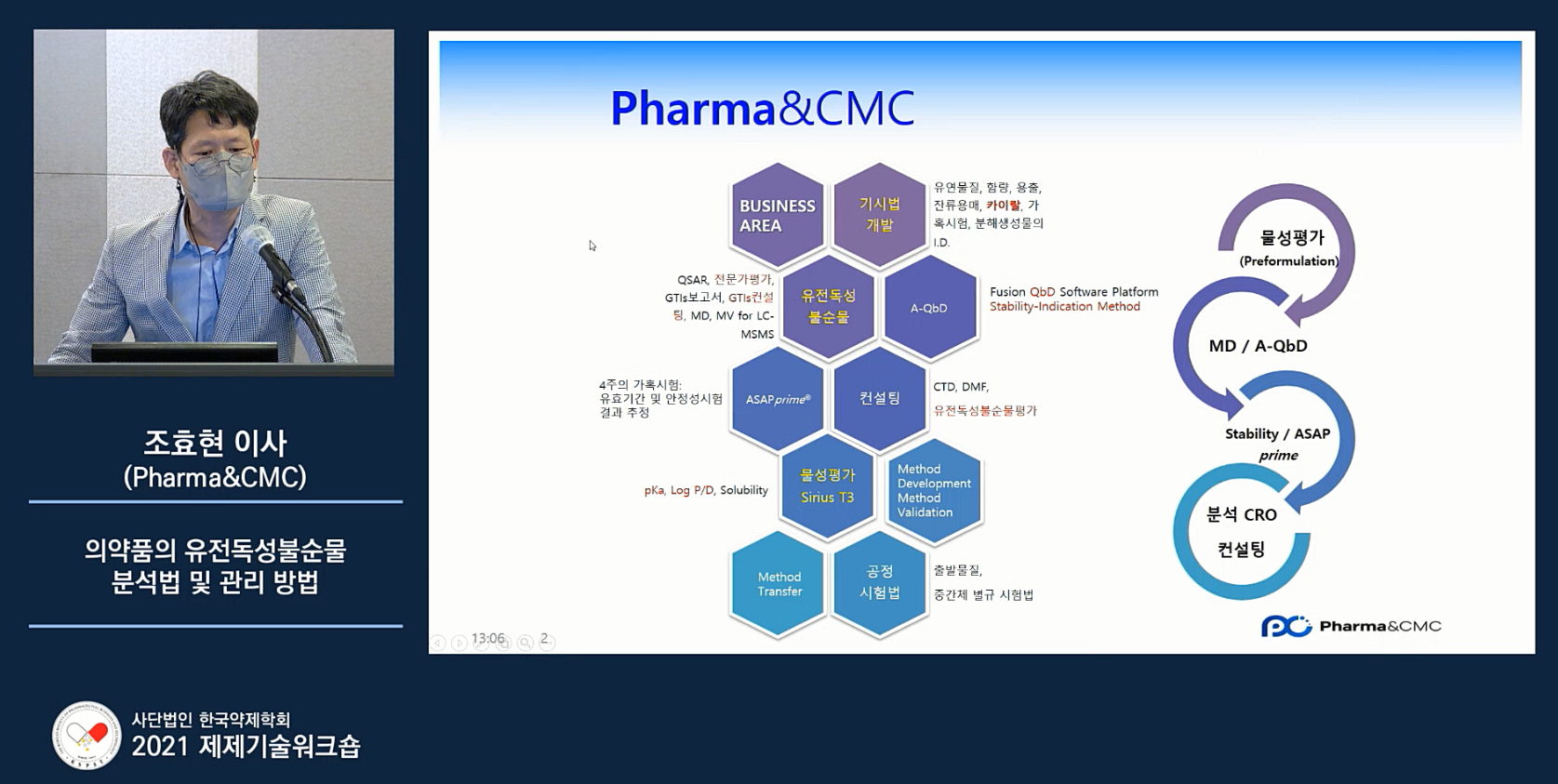

이번 워크숍에서는 `Pharma&CMC` 조효현 이사가 참가해 최근 제약바이오 업계에서 논쟁거리가 되고 있는 `의약품의 유전독성불순물 분석법 및 관리 방법` 주제로 발표를 진행했다.

의약품 불순물의 유전독성 평가를 위한 가이드라인은 2014년에 ICH(International Conference on Harmonisation) M7을 통해 마련됐고, 국내에서는 의약품의 품목허가 신고심사 규정이 19년도에 발표됨에 따라 2020년 9월부터 불순물의 유전독성 평가 자료 제출이 의무화됐다.

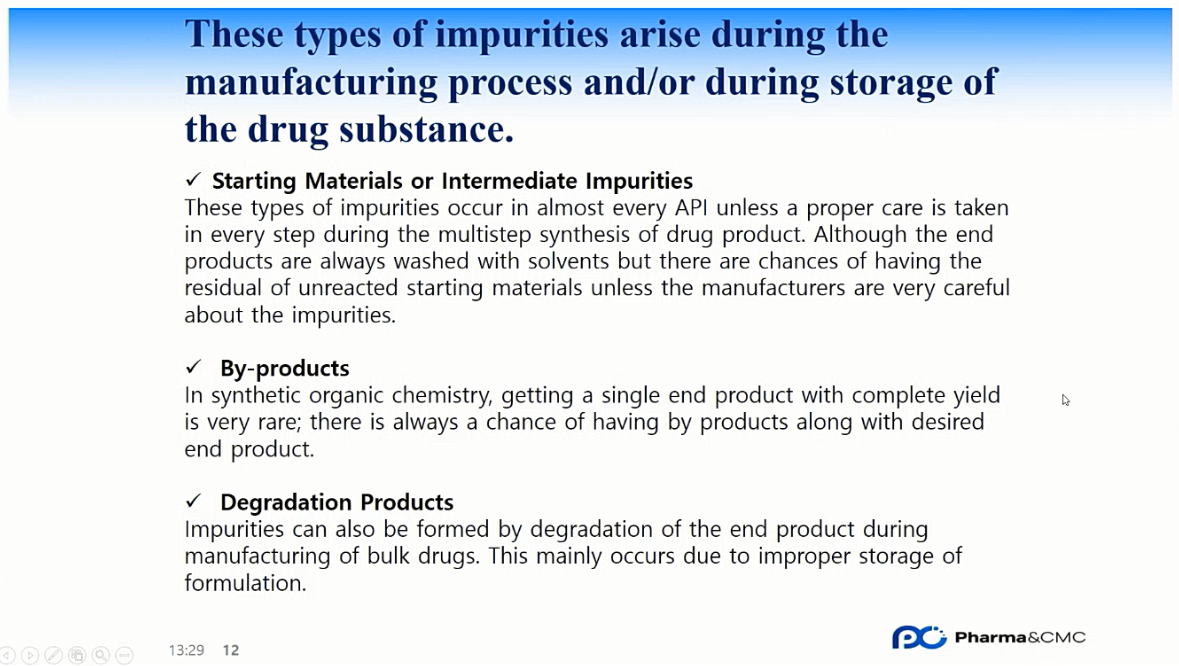

식품의약품안전처 고시에 따르면 원료의약품의 경우 제조공정에 사용되는 ▲시약 ▲출발물질 ▲중간생성물질 ▲유연물질 및 분해생성물 등의 안전성을 입증하는 자료를 제출해야 한다. 또 완제의약품은 ▲장기보존시험 ▲가속시험 ▲가혹시험(광선) 등 안정성시험 중에 생성되는 분해생성물의 안정성을 입증하는 자료를 제출해야 한다.

|

그러나 기 생산 의약품의 제조공정이 변경되거나, 허가변경 시에는 유전독성 자료를 제출해야 한다고 덧붙였다.

최근 발사르탄의 NDMA(N-Nitrosodimethylamine) 사태 이후 불순물 관리가 매우 엄격해졌고, 이에 따라 유전독성불순물도 함께 엄격하게 검토되고 있다. 특히 원료의약품의 DMF(Drug Master File) 등록 시 출발물질에 관한 자료와 공정 단계별 유연물질과 중간체 관리 자료가 주요 검토 대상이므로 이에 대한 관리를 엄격히 해야 하는 것으로 알려져 있다.

조효현 이사는 “현재 완제의약품 업체에서는 원료의약품 업체로부터 유전독성불순물 자료를 보통 전달받는다. 하지만 현재 시행 초기 단계로, 기존 DMF에 등록된 원료의약품의 경우 유전독성불순물 관련 자료가 없는 경우가 많다”라며 “이런 경우에는 완제의약품 업체에서 가이드라인에 따라 부형제 적합시험, 공정 중 불순물 발생 여부, 안정성시험 등을 통해 유전독성불순물의 미발생 증명 자료를 만들어야 한다”고 설명했다.

이어 “특히 제조공정 변경에 따른 품목의 허가변경 시 품질의 영향이 있을 것으로 예상될 때에는 이전과 달리 유전독성불순물 관련 자료를 제출해야 하므로 원료 및 완제 업체들이 품목 허가변경에 신중히 접근하는 추세”라며 엄격한 품목허가 현황에 대해서 전했다.

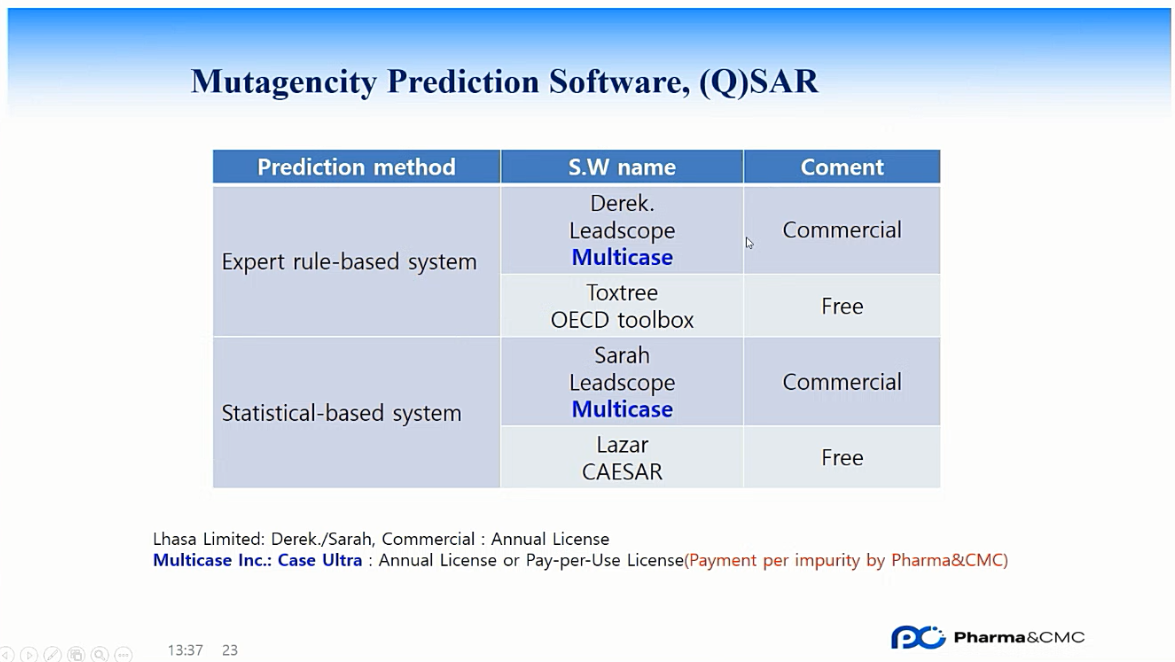

또한 조효현 이사는 최근 유전독성불순물과 관련된 업계 현황을 전했다. 그는 “유전독성불순물을 예측할 때 이전에는 문헌조사를 우선 시행했으나, 최근 컴퓨터 데이터베이스를 기반으로 한 (Q)SAR 프로그램 사용을 통해 유전독성불순물 예측을 수행한다”며 “(Q)SAR 프로그램에는 Exper rule-based system(전문가 기반)과 Statistical-based system(통계 기반) 두 가지 방법이 있으며, 해당 결과들을 종합해 최종 Class를 예측한다”고 설명했다.

이어 “현재 상용화된 프로그램으로는 Lhasa(Derek/Sarah)사, Multicase(Case Ultra)사 등이 있으며, 무료 프로그램인 OECD Toolbox, Lazar 등도 주로 사용된다”라며 “예측 프로그램을 통해 Class를 일차적으로 예측한 이후, 전문가 검토를 통해 최종 판단을 하도록 한다. 또한 전문가 검토는 독성학 및 유전학적 고난도의 전문지식을 바탕으로 진행된다”고 덧붙였다.

|

추가로 가혹시험 중 분해생성물과 관련된 질문에는 “원료의약품의 경우에는 분해생성물에 관한 연구자료가 있어야 하며, 보통 10% 정도로 강제분해 시험을 진행하고, 이를 통해 유전독성을 나타낼 만한 물질의 생성 여부에 대해 초점을 맞추는 편”이라며 “이 자료를 바탕으로 완제사에서는 안정성시험을 통해 추가적인 API(Active Pharmaceutical Ingredients) 대비 부형제 상관관계가 없는 것을 확인하는 추세”라고 조효현 이사는 답변했다.

이날 학회에 참가한 업계 관계자는 “유전독성불순물 예측 시에 판정이 불가한 경우가 종종 발생하며, 이런 경우 전문가 검토를 받아야 하는데, 전문가 검토에 대한 정확한 가이드라인이 제시돼 있지 않아, 혼선이 야기되고 있다”라며 “또한 Ames test에 비용이 많이 발생해 중소제약사에서는 부담이 크게 작용한다”고 말했다. 이어 ”식약처에서 유전독성불순물과 관련된 전문적 지원을 통해 안전한 의약품 개발을 위한 틀을 마련해야 한다”라고 의견을 밝혔다.

한편 '2021 제제기술워크숍'의 자세한 강의내용은 한국약제학회 공식홈페이지에서 유료결제를 통해 다시보기 할 수 있다.

[관련기사]

제약조합, 유전독성불순물평가프로그램 특별공급 계약

2021-03-15 23:08

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 "ADC 넘을 모달리티 나왔다" 오름테라퓨틱, ... -

02 2025년 비급여 693항목 공개…같은 진료 최대... -

03 셀트리온, ‘아이덴젤트’ 52주 임상서 유효성... -

04 '2025 LSK Global PS, 창립 25주년 기념 심... -

05 코아스템켐온, 미국 재생의학연구소 WFIRM과... -

06 한국비엔씨, 진메디신과 장기지속형 비만치... -

07 인트론바이오,'SAL200' 수술전 처치 약물 임... -

08 아이엠비디엑스, 액체생검 새 시대 연다..환... -

09 퓨쳐켐, 전립선암 치료제 FC705 美 임상 2a... -

10 아미코젠, 기존 특허 장벽 돌파 차세대 인간...