뉴스

식물활용 '그린백신', 국내 개발 어디까지 왔나

개별 연구자 중심 14건 개발진행…'바이오앱' 대표적 기업

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2020-09-04 06:00 수정 2020.09.04 07:34

식물을 활용한 '그린백신'의 성장성이 세계적으로 주목되는 가운데, 국내에서는 연구자 중심으로 개발이 진행된다고 분석됐다.

|

한국생명공학연구원 식물시스템공학연구센터 박정미 박사는 최근 BioINpro에서 '슬기로운 식물바이오의약 연구: 그린백신 연구 현황'을 주제로 한 기고를 공개했다.

그린 백신(Green Vaccine)은 식물을 이용해 생산한 바이오백신으로, 생산비용을 절감하고 높은 인체 안정성(사람과 진화계통상 거리가 멀어 공통 감염 병원균 거의 없음)으로 새로운 백신 생산 플랫폼으로 주목받고 있다.

박정미 박사는 "식물에서 바이오의약 단백질 생산이 가능하다는 것이 증명된 지 20년 가까이 됐다"며 "초창기 미숙한 기술력과 과대한 기대치의 결과는 참담한 실패였지만, 이제 사람들의 상상 일부를 현실로 만들 수 있을 만큼 식물생명공학의 기술은 성숙했다"고 평가했다.

이어 "미국 유럽은 국가지원으로 그 동안 키워왔던 연구 인프라를 산업계로 확산하면서, 식물 바이오의약품의 최초 상업화 사례가 발생한 이후 다국적 제약기업인 화이자를 필두로 식물발현시스템이용 단백질 생산 및 대량생산 플랫폼기술 확보를 위한 연구가 가속화하고 있다"고 설명했다.

국내 연구는 개별 연구자 중심으로 시작해 산업화까지 진행됐다. 이는 국가 주도로 대규모 콘소시엄 형태로 진행된 유럽과 미국 등과 다른 형태이다.

즉, 국내 연구는 독자적인 유전자 발현 모듈, 호스트 개발 등 상당히 상위분야에서 연구개발이 진행된 것으로 단백질 분리정제와 대량생산을 위한 인프라 기술 등에 있어서 취약한 상황이다.

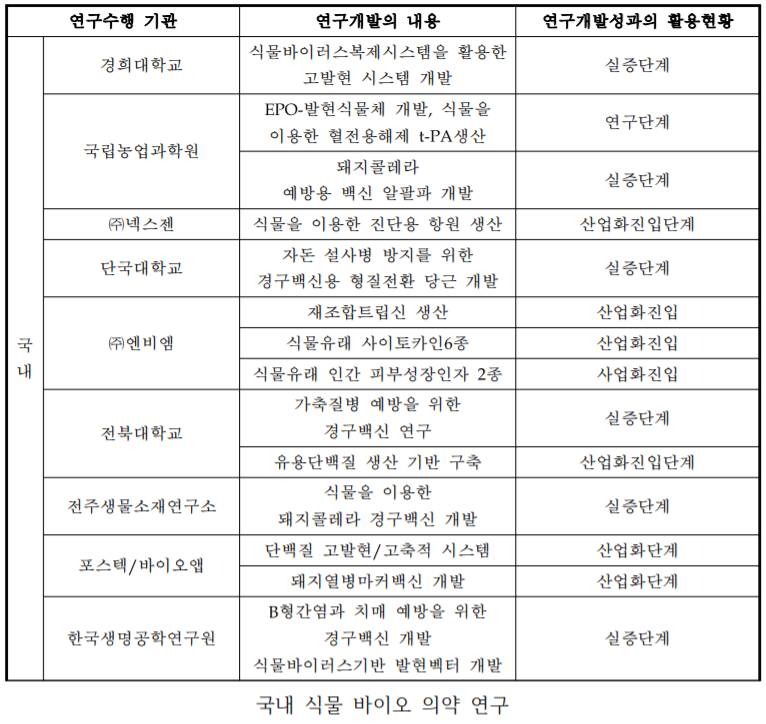

박 박사가 정리한 국내 식물 바이오의약 연구는 9개 기관이 진행하는 14건으로, 산업화 진입 단계는 7건이다.

|

대학의 기초 기술력을 기반으로 설립된 벤처회사 엔비엠, 바이오앱, 지플러스 등이 국내의 대표적 식물 바이오의약 벤처기업이다.

이들 3개 기업은 각각 대상 재조합 단백질과 숙주, 발현기술을 독자적으로 확보해 시장 진입을 위한 노력을 경주하고 있다.

특히 바이오앱은 동물을 대상으로 국내 최초로 돼지열병 그린백신인 허바백의 품목허가를 취득했고, 그린백신 생산공장을 준공했다.

최근에는 식물에서 코로나19 백신 후보생산을 성공했고, 한미사이언스와 MOU를 체결하는 등 국내 기업 중에서 그린백신 개발 분야의 독보적인 성과를 창출하고 있다.

박정미 박사는 "그린백신 개발은 공공의료의 성격이 강하므로 국내도 해외의 사례처럼 국내의 취약한 현장 적용을 위한 기술 개발 분야에 국가적인 지원이 필요하다"면서 "경제 비용 면에서 식물의 단백질 순수분리정제 비용 등은 다른 바이오생산플랫폼과 비교해 높아 현장 적용을 위한 연구 장벽을 넘기 위해서는 동·식물, 미생물 연구 구성원의 집적화를 통한 지속적인 연구 집중과 국가 지원이 중요하다"고 말했다.

더불어 "식물기반 그린백신 이용기술은 단백질 발현 및 의약품 생산, 가축대상 효능실험, 작물대량생산, 생태계 안전성 확보, 의약품 사전․사후관리 등 대표적인 다학제융합기술"이라며 "더더욱 국가주도의 지속적인 연구지원이 연구의 성공적 기반을 확보하는데 있어 중요한 요소"라고 거듭 강조했다.

해외 식물바이오의약 연구를 보면, 2014년 에볼라 바이러스 감염 미국인을 치료하기 위해 담배잎에서 생산된 'ZMapp'이라는 재조합 항체를 사용하면서 대중의 관심을 크게 받았다.

미국 캘리포니아주 샌디에고 위치한 Mapp 바이오파마슈티컬(Biopharmaceutical Inc.)에서 생산한 ZMapp으로 조기 치료를 받은 7명의 에볼라 감염 환자는 전원 완치됐으며, 대중은 식물 잎에서 항체를 생산한다는 사실에, 관련 연구자들은 미국이 아직까지 식물바이오의약기술을 개발해왔고 FDA가 환자사용을 승인해준데에 놀랐다.

또한, 2000년 초반 이후 일시적 발현시스템을 이용한 의약 단백질 생산 관련 기술은 다양한 식물 바이러스의 전사 후 유전자 침묵의 조절 서열, 복제 요소 및 억제제에서 파생된 발현 시스템의 개발로 이어지면서 비약적으로 발전했다.

그린백신 생산 기술의 잠재적 가능성에 가장 먼저 관심을 가진 것은 미국의 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)로 그린백신 제조를 위해 상업 규모 시설의 proof-of-concept 운영과 개발에 투자했다.

특히, Holtz et al. (2015)는 한 달 안에 수천만 개의 백신 접종이 가능하도록 그린백신을 생산 할 수 있는 시설의 설계 및 운영에 대해 발표했으며, 이러한 결과는 일시적인 발현을 이용한 그린백신의 생산이 얼마나 빠르게 구축 될 수 있는지, upstream 공정의 확장이 얼마나 순조로운지 강조해 신종 감염병에 대한 그린 백신 생산의 반응성을 입증했다.

|

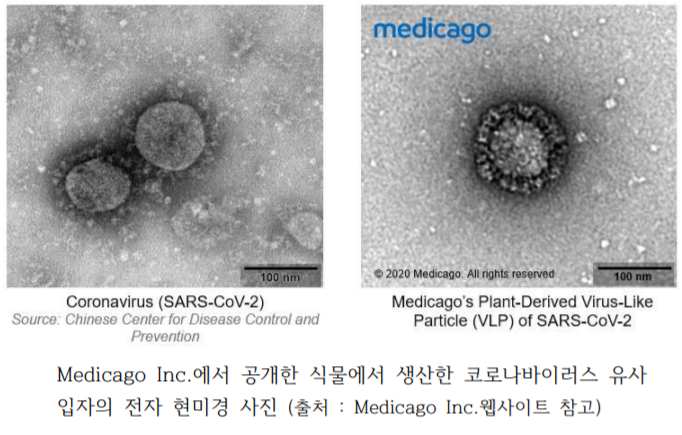

그린백신 분야에서 획기적인 연구는 메디카고(Medicago Inc.)에서 이뤄졌는데, 이 회사에서 구축한 일시적 발현 시스템을 사용해 팬데믹 바이러스의 염기서열을 확보한 후 3주 이내에 인플루엔자 H1N1에 대한 바이러스 유사 입자 (VLP) 백신을 생산하는 데 성공했다.

이는 전통적인 달걀을 이용해 인플루엔자 백신을 만드는 데 걸리는 시간을 4배에서 8배까지 줄였다. 현재 메디카고는 다양한 백신을 개발해 임상 실험 중에 있으며 현지 기사에 의하면 코로나바이러스 VLP 후보도 7월에 임상 1상 실험 중인 것으로 알려졌다.

[관련기사]

한미사이언스-바이오앱,그린바이오 기반 코로나19 백신 본격 개발

2020-07-09 14:08

툴젠-엔비엠,식물세포 기반 바이오의약품 개발 MOU 체결

2019-04-11 09:04

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 제테마, 2Q 매출액 200억원으로 사상 최대…... -

02 더바이오메드 “종속회사 자료 미제공으로 올... -

03 메디포스트, ‘카티스템’ 미국 임상 임박·일... -

04 나이벡, 2Q 영업익 83억원 전년 동기比 2724... -

05 메지온 "운동 기능 저하 폰탄 환자 '유데나... -

06 휴온스글로벌, 2Q 매출 1.4%↑ 2,127억·영업... -

07 대한면역학회, 10월 30일 'KAI Internation... -

08 노바렉스, 또 사상 최대 분기 실적…2Q 매출·... -

09 바이오노트, 상반기 매출 609억원·영업익 11... -

10 셀트리온제약, 2Q 매출 1313억원, 영업익 15...