뉴스

에브리스디, 척추성 근위축증 치료 옵션 확대…‘환자의 삶의 질 고려’

한국로슈, 에브리스디 경구제 도입 1주년 기념 미디어 세션 개최 ‘미충족 수요’에 대한 논의

김상은 기자 │ kims@yakup.com

입력 2021-10-06 10:42 수정 2021.10.06 10:49

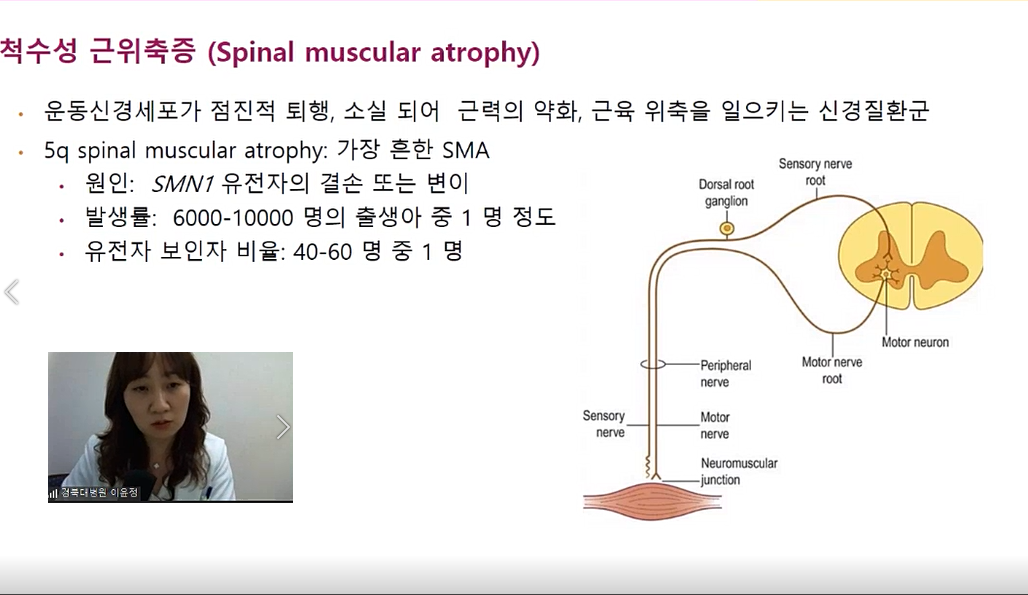

척수성 근위축증(Spinal muscular atrophy; SMA)은 운동기능에 필수적인 생존 운동 신경세포(Survival Motor Neuron; SMN) 단백질 결핍으로 인해 운동 신경이 소실되어 전신의 근육이 점차 약화되는 희귀유전성 신경 근육질환이다.

최근 몇년 사이 척수성 근위축증에도 여러 치료제가 개발되어 소개됐고, 이에 환자 상태에 맞는 치료전략과 접근성 강화가 새로운 과제로 떠올랐다.

|

한국로슈가 개최한 미디어세션을 통해 지난 5일 경북대학교 소아청소년과 이윤정 교수는 척수성 근위축증의 치료제에 대한 환자 접근성을 높이기 위한 조기 진단 시스템 구축과 환자 상태에 맞는 다각적 평가 척도 활용할 과제를 소개했다.

이윤정 교수는 “SMN은 상염색체 열성 유전질환으로 보인자 비율 약 40~60명 중 1명 꼴로 나타나는 질환”이라고 설명했다. 척수성 근위축증은 영아부터 성인기까지 생의 어느 시점에나 증상이 발생할 수 있다. 근육이 점차 소실됨에 따라 생존에 필요한 최소한의 근육마저 쓸 수 없는 상황에 이르면 사망할 수 있다. 이 교수는 “1과 2타입의 SMN 환자는 2세 때까지 생존률은 32%로 유지되지만 30살이 되면서 생존률이 8%로 크게 떨어지게 된다”고 말했다.

하지만 18개월 이후 나타나는 3형 척수성 근위축증 환자들은 거의 정상적인 기대 수명을 갖고 있다. 이런 이유로 전 연령대에 걸쳐 지속적인 관리를 할 수 있는 치료전략이 필요하다는 것. 그렇지만 3형 SMN일지라도 만성적으로 진행되면 보행 자체가 어려울 가능성이 높으므로 체계적인 치료는 더욱 절실하다.

SMN1 유전자는 원래 파이브 모터 드론이라는 단백질을 만드는데, 이 유전자의 결핍으로 DNA가 전사가 되지 않는다면 단백질도 만들 수 없다. 이윤정 교수는 “원래 SMN은 SMN1 유전자의 결핍으로 인한 질병이지만 SMN2의 유전자가 많으면 많을수록 환자들이 더 좋은 임상적 경향을 보이고 있다”고 설명했다.

하지만 SMN2 유전자는 SMN1 유전자 중 5개의 뉴클레오타이드만 다른 유전자로서 엑손7이 결핍되어 있기 때문에 90% 정도 잘못된 단백질을 만들어내지만, 나머지 10% 정도는 제 기능을 하는 SMN 단백질을 만들어내게 된다.

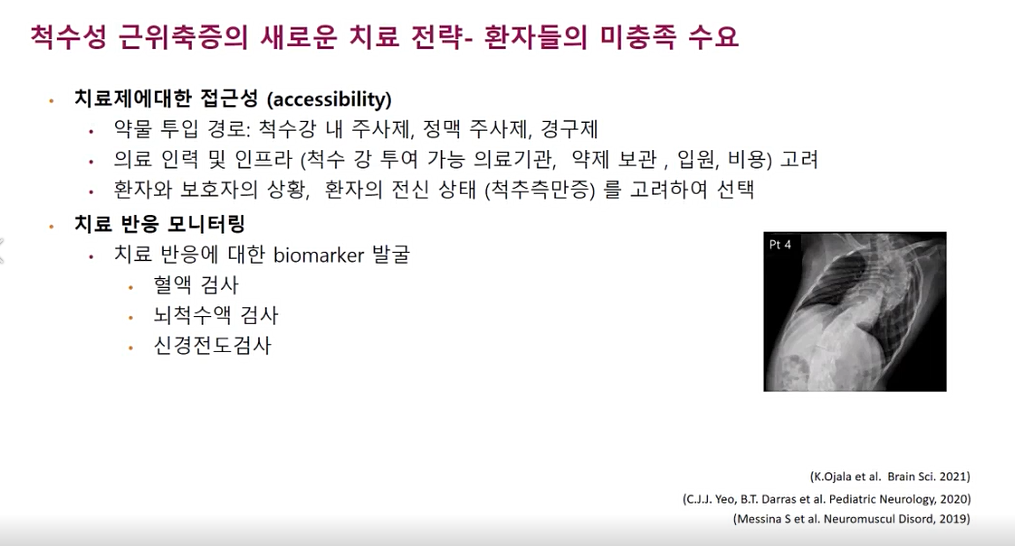

이윤정 교수는 “1995년도에 SMN 유전자가 척수성 근위축증 원인 유전자임아 밝혀지게 되면서 동물 모델이 나왔고 2000년대 초반부터는 이를 타깃으로 한 여러 가지 임상 연구가 시작됐다”고 말했다. 현재 척수성 근위축증 치료법으로는 SMN1 유전자 자체를 투여하는 졸겐스마라는 약제가 있고, SMN2 단백질이 합성될 수 있도록 SMN2 유전자를 넣어주는 약제로는 스핀라자와 에브리스디가 있다. 졸겐스마는 정맥주사제인 반면 에브리스디는 경구약제이다. 이 교수는 “환자가 실질적으로 치료방법에 접근할 수 있는 용이성도 중요하다”고 강조했다.

이윤정 교수는 “SMN 치료는 무엇보다도 후유증을 남기지 않도록 조기에 적극적인 치료가 개입돼야 하는데 현실적으로 정형외과·신경외과·영상의학과가 한데 모여 다학제적인 의료 인프라를 완전히 구현하기에는 무리가 있다”며 “이러한 점에서 정부의 적극적인 지원이 따를 필요가 있다고 느낀다”고 전했다.

이날 한국로슈의 신경과학사업부 이승훈 담당자는 “에브리스디(경구제)의 경우 척수성 근위축증 환자에게 투여한 11개월 시점에서 93%의 환자가 생존을 유지했고 또한 대부분의 환자들이 기관 절개술이나 인공호흡에 의존하지 않고 스스로 호흡을 할 수 있는 것으로 나타났다”며 “12개월 시점에서 95%의 환자가 이제 연화 기능을 유지할 수 있었고, 1년이 넘어 14개월까지도 그 음성 기능을 유지하거나 개선된 결과를 보였다”고 말했다.

|

이윤정 교수는 “현재 SMN 단백질이 운동신경세포에만 영향을 끼치는 것이 아니라 심장소화기 뼈와 같은 전신 세포에서의 SMN 단백질의 복구가 필요할 것으로 보고 여러 병합 요법을 고려한 장기적인 치료 계획에 관해 의학계가 논의하고 있다”고 전했다.

이미 척추측만증으로 척추가 변형된 환자들은 척수강치료법의 적용이 어려운 경우가 있어 다른 방식의 치료법에 대한 의학적 미충족요구(Unmet medical needs)가 높은 실정이다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 리니칼 "첨단재생의료·바이오 임상 성공, 운... -

02 동국제약, 삼양홀딩스 ‘니코스탑'- ‘류마스... -

03 에스티큐브,비소세포폐암에서 BTN1A1 타깃 ... -

04 화해, 상품 링크로 수익 창출하는 ‘뷰티 편... -

05 텐텍, 차세대 3라인 하이푸 장비 ‘텐트리플'... -

06 GC녹십자, 태국 적십자사와 전략적 업무협약... -

07 젬백스, 진행성핵상마비 연장 임상 중간 결... -

08 대봉엘에스, 상반기 호실적…K-뷰티 핵심소재... -

09 온코닉테라퓨틱스 P-CAB 신약 자큐보 중국 ... -

10 차병원·차헬스케어·카카오헬스케어, 과천 막...