뉴스

인도 등 6개국 한류고성장그룹…한류 양극화 심화

인도·인니·베트남·태국·터키·브라질…러시아·일본 등 7개국은 악화

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2020-04-17 16:21 수정 2020.04.17 18:28

인도와 베트남 등 6개국이 한류 고성장그룹으로 나타나 진출 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대된다.

한국국제문화교류진흥원(KOFICE)는 최근 '한류의 경제적 파급효과 연구(전종근, 김승년)' 보고서를 통해 이같이 분석했다.

보고서에서는 의약품이 고려대상은 아니지만 한류 관련 대표적인 소비재로 고려한 대상(식음료, 화장품, 의류, 액세서리, 가전제품, 휴대전화, 자동차) 중 식음료, 화장품은 제약사에서도 제조·판매하고 있어 참고할 수 있을 것으로 보인다.

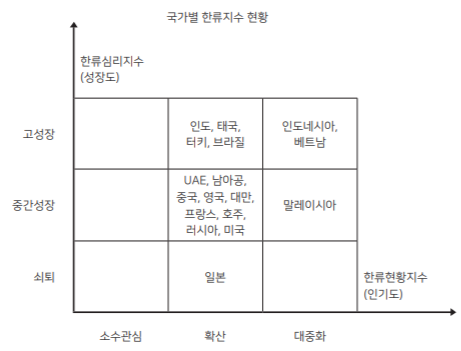

진흥원에 따르면, '한류지수'는 각국에서 현재 한류의 대중화 정도를 나타내는 ‘한류현황지수’와 한류 인기의 변화 정도를 나타내는 '한류심리지수'로 구분된다.

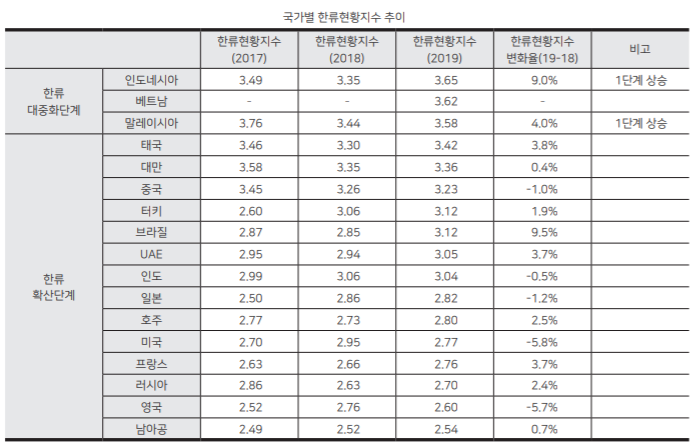

5점 만점으로 측정된 '한류현황지수'는 3.5 이상인 경우 한류대중화단계, 2.5 이상 3.5 미만은 한류확산단계, 그리고 2.5 미만은 소수관심단계로 보았다.

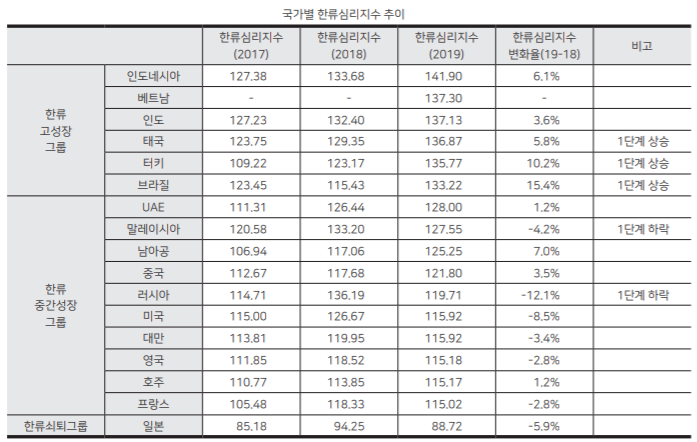

'한류심리지수'는 100점을 기준으로 그 이하는 한류쇠퇴, 그 이상은 한류성장으로 해석하며 100~129는 중간성장, 130 이상은 고성장그룹으로 분류했다.

보고서가 '2020 해외한류실태조사'를 통해 확인한 가장 큰 특징은 2018년도에 하나도 없었던 한류대중화단계 국가들이 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등 3개로 확인된 것이다.

이외 14개국은 모두 2018년도와 같이 확산단계에 머물렀다. 인도네시아와 말레이시아는 2018년도 한류확산단계에서 1단계 상승했다.

이번 조사에서 나타난 특징은 한류 인기 상위 국가들에서 대중화가 좀 더 진전되었지만, 중하위 국가들은 정체 상태이거나 일부 퇴보 현상이 나타난 것이다. 2018년도 조사에서 중간 수렴 현상이 나타난 것과는 상반되는 결과이다.

국가별 특징을 살펴보면, 2년 연속 중국의 한류 인기가 하락하고 있으며 일본, 미국, 영국 등에서도 다소 큰 폭의 인기 하락이 나타났다. 반면 브라질은 전년 대비 큰 폭으로 인기가 상승했다.

|

2018년도에는 러시아, 인도네시아, 말레이시아, 인도 등 4개국이 한류고성장그룹에 속하였으나 이번 조사에서는 베트남, 태국, 터키, 브라질이 고성장그룹으로 추가됐고, 말레이시아, 러시아가 중간성장그룹으로 이탈해 인도네시아, 인도, 베트남, 태국, 터키, 브라질 등 6개국이 한류고성장그룹으로 분류됐다.

전년도에 유일하게 심리지수가 감소했던 브라질은 이번 조사에서 가장 많이 상승한 국가가 되었다.

러시아는 미국과 더불어 한류심리지수가 가장 많이 감소한 국가였다. 일본은 유일하게 2014년 이후 지속적으로 한류가 쇠퇴하는 국가로 나타났다.

'국가별 한류현황지수 추이'는 지난 3년간 한류지수의 추이를 자세히 보여준다. 2018년 조사 대비 2019년의 한류현황지수가 개선된 국가는 브라질(9.5%), 인도네시아(9.0%), 말레이시아(4.0%), 태국(3.8%), UAE (3.7%), 프랑스(3.7%), 호주(2.5%), 러시아(2.4%), 터키(1.9%), 남아공(0.7%), 대만(0.4%)등이다. 반면 한류현황지수가 악화된 국가는 미국(-5.8%), 영국(-5.7%), 일본(-1.2%), 중국(-1.0%) 등이다.

한류 인기가 높은 국가들에서 지수가 더 크게 개선되고 상대적으로 중하위권 국가들에서 지수가 보합 또는 감소해 전체적으로 양극화되는 특징을 보인다.

다만 특이 사항으로 한류지수가 상대적으로 높은 대만과 중국에서는 하락추세가 나타나고 있었다.

|

한류의 성장도를 나타내는 한류심리지수가 전반적으로 상승 추세를 보였던 2018년 조사와 달리 이번 조사에서는 상승 그룹과 하락 그룹으로 양분화됐다. 인도네시아, 인도, 태국, 터키 등이 2년 연속 심리지수 상승 추세를 보였고 브라질도 전년도 하락에서 강한 상승으로 돌아섰다. 태국, 터키, 브라질은 전년도 중간성장그룹에서 1단계 상승해 고성장그룹으로 분류됐다. UAE, 남아공, 호주, 중국 등도 강하지는 않지만 2년 연속 한류 심리가 개선되고 있다.

반면 러시아, 미국, 일본, 말레이시아, 대만, 영국, 프랑스 등 무려 7개국에서 한류심리가 일제히 악화됐다. 특히, 말레이시아와 러시아는 1단계 하락해 중간성장그룹으로 분류됐다. 러시아는 무려 –12.1%의 하락률을 보였으며 미국과 일본에서의 한류심리도 상당폭 감소했다.

|

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 바이오노트,CTC바이오 추가 지분 인수... ... -

02 옙바이오, KDDF 심포지엄서 글로벌 빅파마와... -

03 VNTC "미국 이노비스와 척추측만증 교정기 '... -

04 에이비엘바이오, 독성 한계 극복 '4-1BB 단... -

05 이노크라스-STREAM 컨소시엄, 이건희 소아암... -

06 압타머사이언스, 신약개발 기업과 압타머 발... -

07 대한약사회, 30일 ‘한약사 문제 해결’ 대정... -

08 미국, 10월 1일부터 의약품 100% 관세 부과.... -

09 콜마비앤에이치 사내이사로 윤상현·이승화 선임 -

10 아이넥스 'ENAD CADx',대장내시경 AI 분야 ...