뉴스

"스마트필·점안렌즈 등 융복합 의약품 '차세대 먹거리'"

국가 차원 R&D 지원 절실…지원모델 차별화로 효율성 극대화

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-05-28 06:00 수정 2019.05.28 07:06

국내 제약산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 역점 분야로 '융복합 의약품'이 지목됐다.

|

한국산업기술평가관리원(산업통상자원부 소속기관) 이상호 바이오의약PD는 최근 'KEIT PD 이슈리포트-융복합 기술기반 의약품 개발 동향-'를 통해 이 같은 내용을 강조했다.

이상호 PD는 "제약 기술의 발전과 함께 BT, NT, ICT 등 관련 첨단 기술이 융합돼 의약품의 효능, 사용 편의성, 안전성 등이 개선된 융복합 기술기반 의약품의 시장이 점차 확대되고 있다"며, "이들은 효과적인 치료 및 질환 관리, 그 과정에서의 환자 개개인의 편의성과 웰빙을 더욱 중시하는 사회적 환경에서 앞으로도 지속적으로 성장할 것"이라고 예상했다.

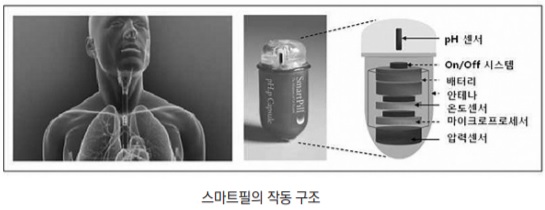

대표적으로는 스마트 ICT 융복합 의약품 개발 기술인 '디지털메디신 기발 약물전달 기술'이 있다.

디지털메디신은 의약품과 IT 융합을 통해 표적 부위에 약물을 정확하게 전달하거나, 질병의 상태 및 환자 복약여부를 실시간으로 모니터링해 질병 진단·치료 효과를 높이는 디지털 기술 적용 의약품이다.

2017년 Grand View Research에 따르면, 글로벌 디지털 치료약 시장 규모는 초창기임에도 2016년 17억달러에서 2017~2025년 21% 연평균 성장률로 증가해 2025년에 94억달러에 이를 것으로 전망됐다.

미국이 전체 글로벌 시장의 대부분을 차지하고 있는 가운데 현재 스마트 필 시장의 주요 업체로는 미국 캡소비전, 이스라엘 기븐 이미징, 멕시코 메디메트릭스, 일본 올림푸스, 영국 바이오-이미지스 리서치 등이 있으며, 다양한 기술 기반 스타트업들도 시장에 참여하고 있는 추세이다.

|

조현병 치료제 오츠카-프로테우스사의 'Abilify MyCite'가 FDA 승인받은 최초의 스마트필이다. 내부에 탑재된 칩은 체내에서 자연분해되는 성분으로 제작됐으며, 복용 후 위액에 닿으면서 전기 신호를 발생해 환자 몸에 부착된 웨어러블 기기로 의사-환자가 약 복용시간을 확인하도록 한다.

|

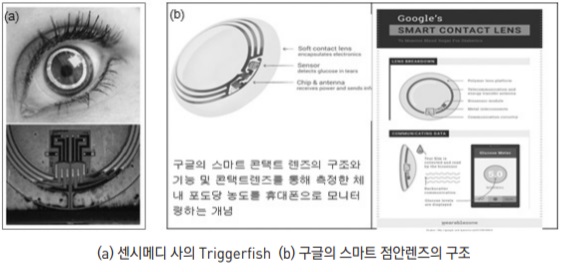

스위스 센시메디(SensiMed)사는 녹내장 환자의 안압 변화를 실시간 측정하는 스마트 점안렌즈 Triggerfish를 개발해 2016년 미국 FDA의 판매 승인을 받았다. 이는 2014년 구글이 눈물에서 체내 혈당수치를 분석하는 '스마트 점안렌즈' 시제품을 공개한 후 관심이 더욱 높아졌다.

특히 스마트 점안렌즈 기반 진단기술은 비침습적으로 생체 정보를 실시간 제공하기에 환자의 편의성, 경제적 진단 비용, 정확한 조기 진단의 장점이 있어 빠른 치료대책 수립에 도움을 줄 것으로 전망되고 있다.

이상호 PD는 "현재까지 디지털 융복합제품은 진단·건강 모니터링 등에 초점이 맞춰져 있으나 센서 소형화, 약물 담지후 렌즈 두께 조절 기술 등 기술적 혁신이 이뤄지면 이러한 진단 및 모니터링 기술과 약물전달 기술이 융합해 약물의 치료 효과를 높이는 디지털메디신으로 빠르게 진화할 것"이라고 예측했다.

빅데이터 기반 제형설계 및 제조 공정 기술도 주목받고 있다. 글로벌 제약사들은 인공지능을 활용한 신약후보물질 발굴이 비용과 시간 뿐 아니라 약물 적용 질환을 확대해 부가적 성공확률도 향상시킨다고 판단해 활발히 추진하고 있다.

또한 의약품 제조·생산 과정에서도 IT 기술 등을 융합한 스마트 공장 시스템 구축 및 QbD 등 새로운 시도들이 진행되고 있다.

바이오의약품의 고난도 개량화 기술발전도 지속적으로 이뤄지고 있다.

기술혁신을 통해 정맥주사 제형을 피하주사 제형으로 바꾸거나, 약물 유효시간을 연장해 투여 빈도를 줄이는 등 환자 편의성에 중점을 둔 바이오베터 제품 시장이 성장하고 있다는 것.

그러나 현재 다양한 바이오베터 의약품이 시장에 출시되기 했음에도 아직 시장에 막강한 선두주자는 없는 것으로 분석됐다.

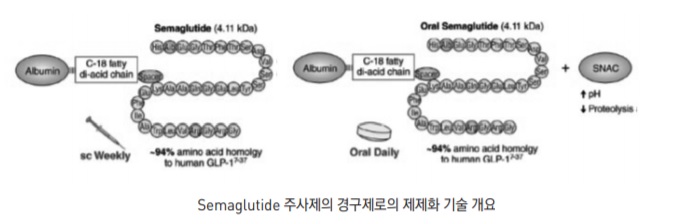

바이오의약품 비침습적 제형화 기술(경구 투여) 또한 새로운 가능성을 안고 있다고 보았다. 시장화까지는 고분자약 특성상 피부·장점막 등 장벽 투과, 소화효소에 의한 분해나 열 변형 등으로 장벽이 존재히지만, 개발에 성공한다면 환자 접근성이 가장 높은 만큼 가장 큰 시장이 기대된다는 설명이다.

|

바이오의약품 경구제의 가장 최신 성과로는 노보 노디스크(Novo Nordisk) 사례가 소개됐다. 노보 노디스크는 펩타이드 GLP-1 유사체 Semaglutide의 경구용 치료제 임상 3상을 완료해 올해 제품을 출시 계획이다.

해당 제품은 SNAC(salcaprozate sodium)라는 장점막 투과촉진제를 사용해 장점막을 통과할 수 있게 하고, 에미스피어 테크놀로지(Emisphere Technologies, Inc)사의 Eligen 기술을 이용해 경구투여 후 펩타이드의 분해와 낮은 흡수율 개선에 성공했다.

|

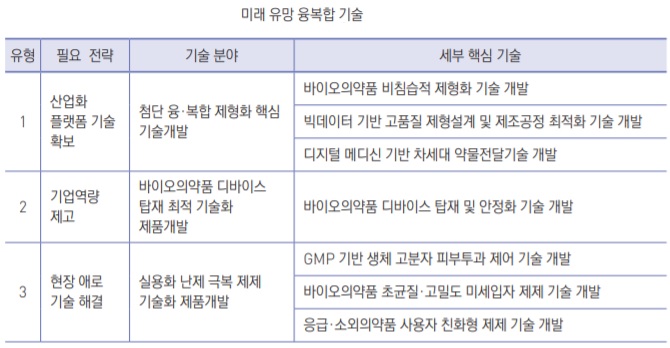

이상호 PD는 "의약품 산업에서의 글로벌 경쟁력 강화를 위해서 기존 의약품의 한계를 넘은 고부가가치 창출 개량의약품의 산업화 기술 역량을 높일 필요가 있다"며 "특히 융복합 기술이 이러한 차세대 개량바이오의약품 개발의 핵심을 제공할 것"이라고 설명했다.

이어 "국내 기업들이 빠른 시일 내에 융복합 기술기반 의약품 산업화 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는, 서로 상이한 기술들이 융복합돼야 하는 특성상 국가 차원의 R&D 지원이 절실히 필요하다"고 제언했다.

이 PD는 "이때 산업에 파급력이 큰 최신 유망 기술 분야를 먼저 선정하고 각 분야의 현 기술달성도, 해당 기업들의 투자 및 연구 역량에 맞는 필요 지원 유형을 파악한 후, 다음 유형별로 세부 핵심 기술을 중심으로 차별화된 R&D 지원 모델을 구축해 산업화 기술 역량 강화 효율성을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 서울에 모인 한·중 제약바이오 리더들…"전략... -

02 "유전체데이터 혁신 앞장" NDS, 'AWS 퍼블릭... -

03 디티앤씨알오, '대한민국 일자리 으뜸기업' ... -

04 해외 의약품 제조소, 미국 FDA ‘기습 불시 ... -

05 아리바이오, 저주파 음향진동 전자약 기술 S... -

06 케어젠, 튀르키예 ‘아타바이’ 와 펩타이드 ... -

07 국내 연구진, 줄기세포 기반 인공혈액 대량... -

08 UNICEF “전세계 비만아동 최초 저체중아 추월” -

09 헐리우드와 빅파마 만남…줄리안 무어-릴리 ... -

10 MoCRA 제대로 모르면 낭패, 선케어 미국 수...