뉴스

비대면진료 앞당긴 코로나19…美, 1년새 환자 수용률 65% 급증

박현애 원격의료학회장, 보의연 포럼서 ‘비대면 의료’ 분석한 맥킨지 보고서 설명

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-05-09 06:00 수정 2022.05.09 06:01

|

정부가 비대면 진료의 제도화를 추진하겠다고 발표한 가운데, 미국의 비대면 의료시장이 코로나19로 인해 최근 1~2년새 대폭 성장한 것으로 분석돼 주목된다.

박현애 한국원격의료학회장은 지난 6일 한국보건의료연구원이 개최한 ‘비대면 의료서비스 적용 전략 포럼’에서 미국의 비대면 진료 시장의 변화를 분석한 맥킨지 보고서 내용을 설명하며 “코로나19가 미국의 원격의료 이용을 가속화시켜 소비자들의 원격의료 수용률을 2019년 11%에서 2020년 76%로 급증시켰다”고 밝혔다.

박 회장은 “원격의료 서비스 공급자 입장에서는 서비스를 빠르게 확장하면서 이전보다 약 50~175배 많은 원격의료를 제공하고 있다”며 “연방정부는 어떻게 하면 국민이 원격의료로 진료를 쉽게 받을 수 있을지 고민한 끝에 많은 규제를 완화했다”고 전했다.

그는 코로나19 전후의 미국 원격의료 시장 상황을 분석한 3편의 맥킨지 보고서 내용을 설명하면서, 향후 국내 비대면 진료 시장을 전망했다.

그는 “미국에서는 코로나19로 인해 약 70%의 대면진료가 취소됐고, 2019년 미국 소비자의 11%가 취소된 의료방문을 대체하기 위해 원격의료 서비스를 이용했다”며 “2020년에는 환자의 76%가 원격의료를 이용하겠다고 응답했고, 서비스를 이용한 75%는 높은 만족도를 보였다”고 말했다.

이어 “공급자 입장에서는 코로나19로 인해 취소된 대면진료 격차를 메우기 위해 원격의료 서비스를 굉장히 빠르게 수용하기 시작했다”며 “코로나19 이전보다 원격의료 방문횟수가 50~175배 증가했고, 제공자의 57%는 코로나19 이전보다 원격의료를 더 긍정적으로 바라봤다. 64%는 원격의료 서비스를 편하게 이용하고 있다고 응답했다”고 덧붙였다.

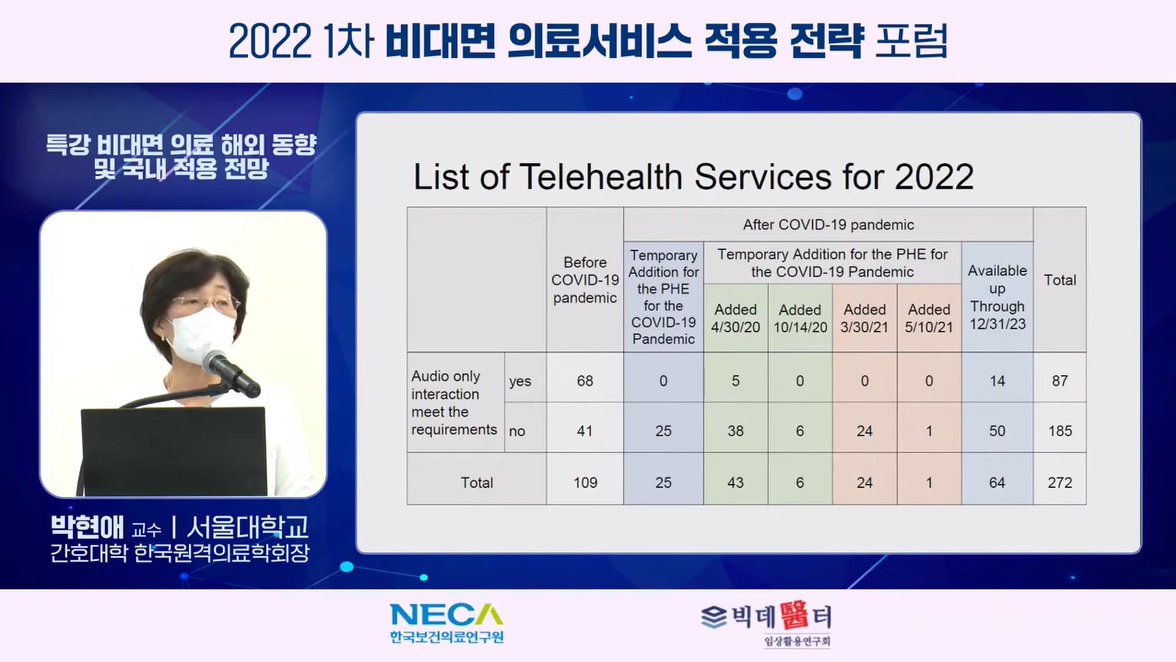

그는 미국 정부의 규제완화에 대해서도 “소비자들이 일상생활에서 사용하는 디바이스를 통해 원격의료를 이용할 수 있도록 HIPAA(미국 건강보험 이동성 및 책임법) 규정을 완화했다”며 “노인의료보험제도인 메디케어 지불정책도 변경해 원격의료 서비스의 경우 미국의 주 경계를 허물어 대면 평가없이 규제약물을 의사가 처방할 수 있도록 했다”고 전했다. 코로나19로 환자나 의사의 지리적 제한을 없애고, 메디케어의 청구자격을 완화하는 한편, 보험적용 서비스 종류 역시 107개에서 272개로 확대했다는 것. 의사 면허 역시 주의 경계를 없애 서비스를 제공할 수 있도록 빗장을 풀었다는 내용이다.

박 회장은 “올해 미국에서 허용된 원격의료 서비스는 총 272종으로, 특히 정신질환은 전화만으로도 진료가 가능하다”며 “코로나19 이전에는 미국 원격의료 시장에서의 총 연간 수익이 약 300억 달러였던 반면, 코로나19로 환자와 의사 모두 원격의료를 빠르게 수용하면서 최대 2,500억 달러 규모까지 원격의료로 서비스를 변경할 수 있다는 전망이 나오고 있다”고 언급했다.

지난해 7월 발표한 맥킨지 보고서에 따르면, 미국에서는 코로나19 대유행 초기에 환자가 의료서비스에 안전하게 접근할 수 있도록 원격의료를 소개하고 이에 대한 수용도 빠르게 진행됐다. 원격의료 수용률은 2020년 4월 78배 수준으로 가장 크게 증가하다가, 6월부터 안정화되면서 지금까지 38배 증가한 것으로 분석되고 있다.

보고서는 원격의료 소비자나 서비스 제공자의 태도 모두 코로나19 이전보다 개선됐고, 원격의료 이용을 권장하기 위해 한시적으로 도입됐던 규제 완화가 영구적으로 적용된 사례도 있다고 전했다. 가상 진료나 디지털헬스에 대한 투자는 급격히 증가했으며, 가상의료의 비즈니스 모델은 점점 진화‧확산되고 있다는 것이다.

박현애 회장은 “의료보험 청구 건수로 전문과별로 차지하는 원격의료 비중을 살펴보면 정신과가 50% 정도로 굉장히 높았고, 약물남용 치료도 약 30%로 상대적으로 높은 보급률을 보이고 있다. 반대로 안과는 2%대로 매우 낮았다”며 “맥킨지가 지난해 6월 소비자를 대상으로 어떤 방법으로 진료 받았는지를 조사한 결과, 정신과의 경우 63%가 비대면으로 진료를 받았다고 응답했고, 그 중 전화상담은 23%, 비디오를 활용한 원격의료는 40%였다”고 설명했다. 이어 “소아과는 6%가 전화상담, 23%가 비디오를 활용한 원격의료였다”며 “전문의사의 경우는 전화가 4%, 원격의료가 12%로 진료비율이 낮았다”고 덧붙였다.

그러면서 “소비자 인식조사 결과 미국 소비자의 약 40%가 원격의료를 지속적으로 사용할 생각이 있다고 응답했다”며 “코로나19 이전에 원격의료를 이용하던 비율은 11%였는데, 그보다 4배 가까이 증가한 규모”라고 강조했다.

미국의 경우 소비자들이 일상에서 사용하는 디바이스로 원격의료에 바로 접속하는 개념의 ‘디지털 프론트 도어(digital front door)’와 저렴한 비대면진료 우선 건강보험제도 도입에 관심을 보인다는 것이다. 서비스 제공자의 경우도 지난해 인식 조사 결과 58%가 원격의료에 긍정적인 것으로 나타났는데, 이는 전년대비 오히려 6% 감소한 수준이다.

박 회장은 “지난해 4월 기준 미국 의사의 84%가 비대면 진료 서비스를 제공하는 것으로 나타났는데, 57%는 가상진료를 선호한다고 답했다”며 “다만 대면진료보다 15% 할인된 가격으로 가상진료를 계속 제공하라고 할 경우 54%는 하지 않겠다고 말했다”고 전했다.

맥킨지 보고서는 앞으로 원격의료 시장이 굉장히 강력한 진료옵션으로 남을 것이라고 내다봤다. 그 이유로는 지속적인 활용 가능성과 긍정적인 소비자 인식, 정부의 규제완화, 벤처캐피탈의 투자 등이 꼽혔다.

박 회장은 “비대면 진료 모델의 가능성이 구현되려면 소비자 편의성이 증대돼야 한다”며 “보건의료에서 특히 행동과 관련된 정신건강, 전문진료에 대한 접근성이 향상돼야 하고, 만성질환 환자나 급성 치료에 지원이 필요한 사람을 위한 치료 모델이 필요하다”고 강조했다.

그는 “미국 원격진료업체 텔레닥(teledoc)은 2020년 방문횟수가 156%, 매출이 107% 증가했다. 특히 앰웰(Amwell)은 2020년 서비스 제공자가 950% 증가했다”며 “반면 의사들은 코로나19 팬데믹 기간 중 45%만이 원격의료에 투자했고, 16%는 디지털헬스에 투자했으며, 41%는 원격의료를 원활하게 제공할 수 있는 기술이 있다고 믿었다. 의사가 트렌드를 열심히 쫓아가지 않았다는 의미”라고 지적했다.

그러면서 “원격의료 도입을 위해서는 환자를 비롯한 이해당사자들과의 커뮤니케이션, 환자의 요구를 파악하는 것이 중요하다”며 “원격의료가 도입될 경우 임상적으로 적합한 환경이 무엇인지도 찾아야 한다”고 강조했다.

박현애 한국원격의료학회장은 지난 6일 한국보건의료연구원이 개최한 ‘비대면 의료서비스 적용 전략 포럼’에서 미국의 비대면 진료 시장의 변화를 분석한 맥킨지 보고서 내용을 설명하며 “코로나19가 미국의 원격의료 이용을 가속화시켜 소비자들의 원격의료 수용률을 2019년 11%에서 2020년 76%로 급증시켰다”고 밝혔다.

박 회장은 “원격의료 서비스 공급자 입장에서는 서비스를 빠르게 확장하면서 이전보다 약 50~175배 많은 원격의료를 제공하고 있다”며 “연방정부는 어떻게 하면 국민이 원격의료로 진료를 쉽게 받을 수 있을지 고민한 끝에 많은 규제를 완화했다”고 전했다.

그는 코로나19 전후의 미국 원격의료 시장 상황을 분석한 3편의 맥킨지 보고서 내용을 설명하면서, 향후 국내 비대면 진료 시장을 전망했다.

그는 “미국에서는 코로나19로 인해 약 70%의 대면진료가 취소됐고, 2019년 미국 소비자의 11%가 취소된 의료방문을 대체하기 위해 원격의료 서비스를 이용했다”며 “2020년에는 환자의 76%가 원격의료를 이용하겠다고 응답했고, 서비스를 이용한 75%는 높은 만족도를 보였다”고 말했다.

이어 “공급자 입장에서는 코로나19로 인해 취소된 대면진료 격차를 메우기 위해 원격의료 서비스를 굉장히 빠르게 수용하기 시작했다”며 “코로나19 이전보다 원격의료 방문횟수가 50~175배 증가했고, 제공자의 57%는 코로나19 이전보다 원격의료를 더 긍정적으로 바라봤다. 64%는 원격의료 서비스를 편하게 이용하고 있다고 응답했다”고 덧붙였다.

그는 미국 정부의 규제완화에 대해서도 “소비자들이 일상생활에서 사용하는 디바이스를 통해 원격의료를 이용할 수 있도록 HIPAA(미국 건강보험 이동성 및 책임법) 규정을 완화했다”며 “노인의료보험제도인 메디케어 지불정책도 변경해 원격의료 서비스의 경우 미국의 주 경계를 허물어 대면 평가없이 규제약물을 의사가 처방할 수 있도록 했다”고 전했다. 코로나19로 환자나 의사의 지리적 제한을 없애고, 메디케어의 청구자격을 완화하는 한편, 보험적용 서비스 종류 역시 107개에서 272개로 확대했다는 것. 의사 면허 역시 주의 경계를 없애 서비스를 제공할 수 있도록 빗장을 풀었다는 내용이다.

박 회장은 “올해 미국에서 허용된 원격의료 서비스는 총 272종으로, 특히 정신질환은 전화만으로도 진료가 가능하다”며 “코로나19 이전에는 미국 원격의료 시장에서의 총 연간 수익이 약 300억 달러였던 반면, 코로나19로 환자와 의사 모두 원격의료를 빠르게 수용하면서 최대 2,500억 달러 규모까지 원격의료로 서비스를 변경할 수 있다는 전망이 나오고 있다”고 언급했다.

지난해 7월 발표한 맥킨지 보고서에 따르면, 미국에서는 코로나19 대유행 초기에 환자가 의료서비스에 안전하게 접근할 수 있도록 원격의료를 소개하고 이에 대한 수용도 빠르게 진행됐다. 원격의료 수용률은 2020년 4월 78배 수준으로 가장 크게 증가하다가, 6월부터 안정화되면서 지금까지 38배 증가한 것으로 분석되고 있다.

보고서는 원격의료 소비자나 서비스 제공자의 태도 모두 코로나19 이전보다 개선됐고, 원격의료 이용을 권장하기 위해 한시적으로 도입됐던 규제 완화가 영구적으로 적용된 사례도 있다고 전했다. 가상 진료나 디지털헬스에 대한 투자는 급격히 증가했으며, 가상의료의 비즈니스 모델은 점점 진화‧확산되고 있다는 것이다.

박현애 회장은 “의료보험 청구 건수로 전문과별로 차지하는 원격의료 비중을 살펴보면 정신과가 50% 정도로 굉장히 높았고, 약물남용 치료도 약 30%로 상대적으로 높은 보급률을 보이고 있다. 반대로 안과는 2%대로 매우 낮았다”며 “맥킨지가 지난해 6월 소비자를 대상으로 어떤 방법으로 진료 받았는지를 조사한 결과, 정신과의 경우 63%가 비대면으로 진료를 받았다고 응답했고, 그 중 전화상담은 23%, 비디오를 활용한 원격의료는 40%였다”고 설명했다. 이어 “소아과는 6%가 전화상담, 23%가 비디오를 활용한 원격의료였다”며 “전문의사의 경우는 전화가 4%, 원격의료가 12%로 진료비율이 낮았다”고 덧붙였다.

그러면서 “소비자 인식조사 결과 미국 소비자의 약 40%가 원격의료를 지속적으로 사용할 생각이 있다고 응답했다”며 “코로나19 이전에 원격의료를 이용하던 비율은 11%였는데, 그보다 4배 가까이 증가한 규모”라고 강조했다.

미국의 경우 소비자들이 일상에서 사용하는 디바이스로 원격의료에 바로 접속하는 개념의 ‘디지털 프론트 도어(digital front door)’와 저렴한 비대면진료 우선 건강보험제도 도입에 관심을 보인다는 것이다. 서비스 제공자의 경우도 지난해 인식 조사 결과 58%가 원격의료에 긍정적인 것으로 나타났는데, 이는 전년대비 오히려 6% 감소한 수준이다.

박 회장은 “지난해 4월 기준 미국 의사의 84%가 비대면 진료 서비스를 제공하는 것으로 나타났는데, 57%는 가상진료를 선호한다고 답했다”며 “다만 대면진료보다 15% 할인된 가격으로 가상진료를 계속 제공하라고 할 경우 54%는 하지 않겠다고 말했다”고 전했다.

맥킨지 보고서는 앞으로 원격의료 시장이 굉장히 강력한 진료옵션으로 남을 것이라고 내다봤다. 그 이유로는 지속적인 활용 가능성과 긍정적인 소비자 인식, 정부의 규제완화, 벤처캐피탈의 투자 등이 꼽혔다.

박 회장은 “비대면 진료 모델의 가능성이 구현되려면 소비자 편의성이 증대돼야 한다”며 “보건의료에서 특히 행동과 관련된 정신건강, 전문진료에 대한 접근성이 향상돼야 하고, 만성질환 환자나 급성 치료에 지원이 필요한 사람을 위한 치료 모델이 필요하다”고 강조했다.

그는 “미국 원격진료업체 텔레닥(teledoc)은 2020년 방문횟수가 156%, 매출이 107% 증가했다. 특히 앰웰(Amwell)은 2020년 서비스 제공자가 950% 증가했다”며 “반면 의사들은 코로나19 팬데믹 기간 중 45%만이 원격의료에 투자했고, 16%는 디지털헬스에 투자했으며, 41%는 원격의료를 원활하게 제공할 수 있는 기술이 있다고 믿었다. 의사가 트렌드를 열심히 쫓아가지 않았다는 의미”라고 지적했다.

그러면서 “원격의료 도입을 위해서는 환자를 비롯한 이해당사자들과의 커뮤니케이션, 환자의 요구를 파악하는 것이 중요하다”며 “원격의료가 도입될 경우 임상적으로 적합한 환경이 무엇인지도 찾아야 한다”고 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 지아이이노베이션,'GI-102 '·'GIB-7' 병용요... -

02 한미,‘근육 증가’ 혁신 비만신약, 미국 FDA ... -

03 온코닉테라퓨틱스,셀트리온과 항암신약 ‘네... -

04 케이메디허브, 대웅제약 IPF 신약 ‘베르시포... -

05 메지온, "미국, 폰탄 순환계 새로운 'ICD-10... -

06 바디텍메드, 사우디아라비아 진단키트 26종 ... -

07 인슐린펌프 치료,2형 당뇨 환자 혈당 정상화... -

08 씨엔알리서치, ‘LNR 웨비나’서 임상 데이터 ... -

09 앱클론, 360억원 규모 영구 CB·CPS 발행…바... -

10 바이오솔루션, 국제연골재생학회서 ‘카티라...