|

초기 단계 라이선스 거래로 연구개발 자금을 확보하는 K- 바이오텍 전략에 먹구름이 꼈다. 지난해 글로벌 빅파마들은 기술거래 투자에 대한 리스크를 줄이기 위해, 개발 초기 단계보다는 중·후기 단계의 거래로 전환했다.

한국바이오협회 바이오경제연구센터는 11일 글로벌 금융 서비스 기업 JP모건(J.P. Morgan)이 최근 공개한 '2023년 바이오헬스 라이선스 거래와 투자 보고서(2023 Annual Biopharma Licensing and Venture Report)'의 거래동향을 분석한 결과, 국내 바이오텍의 사업화 전략 다양화가 필요한 것으로 나타났다고 밝혔다.

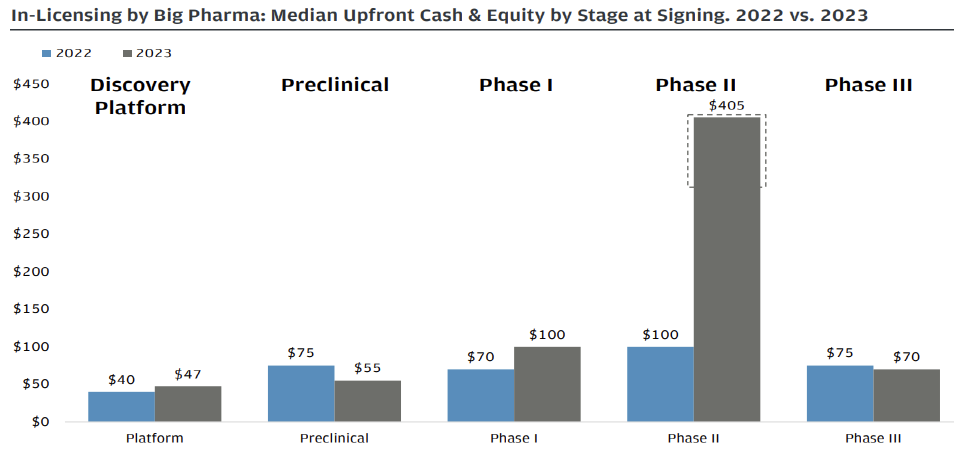

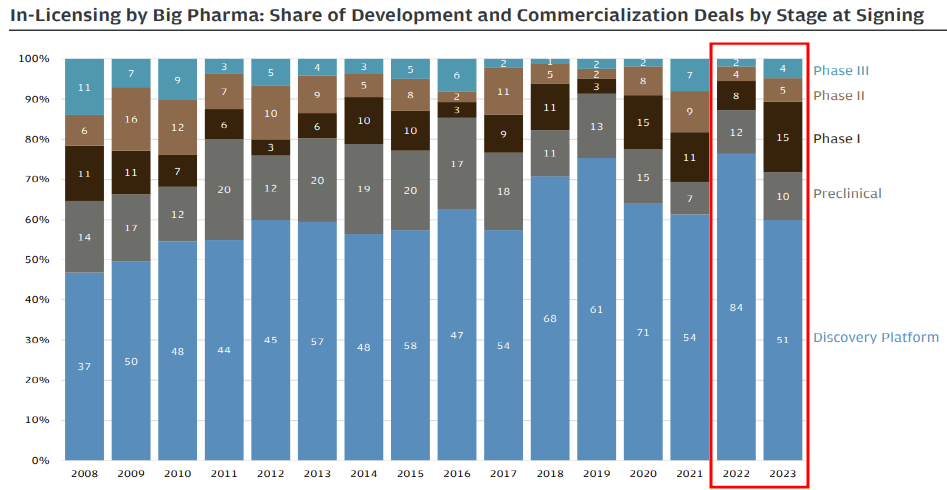

지난해 글로벌 후보물질발굴 단계의 라이선스 거래가 51건으로 집계, 2022년 84건에서 대폭 감소했다. 전임상시험 단계 거래 수도 10건으로 2022년 12건보다 줄어들었다.

바이오경제연구센터는 “글로벌 빅파마들이 디-리스크(de-Risk) 전략을 취하고 있다”면서 “도입 물질을 초기 단계부터 상업화 단계까지 콘트롤하는 ‘하이리스크 하이리턴(High Risk High Return)’을 추구했으나, 상황이 변화하고 있다”고 밝혔다.

지난해 글로벌 임상 2상 및 3상의 라이선스 거래 수는 9건으로, 2022년 거래 수 6건보다 다소 증가했다. 임상시험에 진입한 1상 단계에서의 거래 수도 2023년에 더 증가했다. 2023년과 2022년 각각 15건, 12건의 기술거래가 이뤄졌다. 특히 지난해 국내 최대 규모 라이선스 거래인 레고켐바이오사이언스의 ‘LCB84’는 임상 1상 진행 중에 기술이전 됐다. 두 번째로 큰 규모인 종근당의 라이선스 거래도 ‘CKD-510’가 임상 1상이 완료된 단계에서 이뤄졌다. 이밖에 지아이이노베이션, SK바이오팜, 대웅제약, 카이노스메드 등이 임상시험 진행 및 상용화 단계에서 기술거래를 완료했다.

|

에스앤케이테라퓨틱스 최상돈 대표이사는 라이선스 거래에서 임상 1상 단계 진입의 중요성이 커졌다고 강조했다. 최 대표는 최근 미래의학연구재단과 한국바이오의약품협회가 개최한 '제2회 스타트업 인베스팅 포럼'에서 “초기 단계에서 글로벌 빅파마에 기술이전하기 위해 미팅을 진행했을 때, ‘적어도 임상 1상에 진입하거나, 완료해야 한다’는 평가를 여러 차례 들었다”면서 “최대한 신속하게 임상 1상 진입 및 완료하는 것이 목표”라고 밝혔다. 최 대표는 면역 분야에서 200편 이상의 논문을 발간한 이 분야 권위자며, 에스앤케이테라퓨틱스는 현재 7개의 전임상시험 단계 난치성 자가면역 및 염증성 치료제 파이프라인을 구축했다.

글로벌 빅파마의 중·후기 단계 라이선스 거래 선호에도 여전히 초기 기술이전 단계 불씨는 살아 있다. 지난해 이수앱지스는 전임상단계에서 옵디보의 바이오시밀러인 ‘ISU106’를 기술이전하는 데 성공했다. 또 오름테라퓨틱의 ‘ORM-6151’은 전임상이 완료, 임상 진입이 코앞인 FDA IND 승인 단계에서 계약금만 1억 달러(약 1310억원)에 달하는 기술이전 성과를 거뒀다. 이 외에도 국내 ADC(항체약물접합체), DDS(약물전달시스템) 등의 플랫폼 기반 바이오텍은 임상 진입이 없는 상태에서도 대거 라이선스 거래를 성사시켰다.

코스닥 상장 신약개발 바이오텍 관계자는 “바이오텍의 초기 단계 기술이전은 신약개발에 드는 막대한 자금을 확보하기 위한 고육지책”이라고 말했다. 이어 그는 “우리나라가 신약 강국으로 나아가기 위해선, 글로벌 빅파마에 기술이전하는 것보다 국내에서 키운 신약이 글로벌에 진출하는 길을 마련해야 한다”면서 “정부의 강력한 지원과 정책을 통해 바이오헬스케어 분야 투자를 활성화해야 한다”고 강조했다.

|

-

01 알파타우, 악성 뇌종양 임상 소식에 주가 큰... -

02 에피바이오텍, 노스랜드와 2차 계약...발모 ... -

03 네오이뮨텍, ASH 2025서 ‘CAR-T 한계 극복’ ... -

04 로킷헬스케어, 'AI 당뇨발 재생 플랫폼' 확... -

05 리브스메드,청약 경쟁률 390대 1.. 증거금 6... -

06 코스맥스 웹사이트, 전 세계 소비자와 파트... -

07 대웅제약, 건강친화기업 첫 인증…“직원이 행... -

08 에이치이엠파마, 'HEM파마'로 사명 변경...... -

09 제테마 , 미국 미용·성형 시장 공략 본격화.... -

10 휴온스, 비만 치료제 ‘HUC2-676’ 국내 임상 ...