뉴스

갑상선암 ‘적극적 감시’ 권고안에 사회적 합의 필요

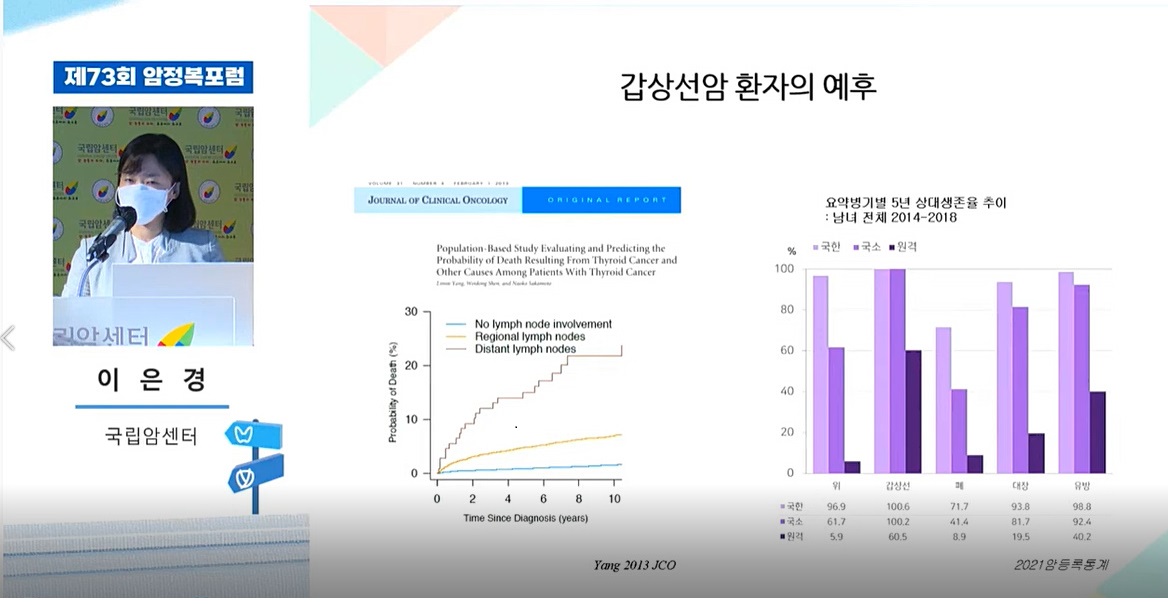

국립암센터 이은경 박사 “갑상선암 크기·위치 따라 예후 달라…초음파 검사 유익 공고히 해야”

김상은 기자 │ kims@yakup.com

입력 2021-11-01 06:00 수정 2021.11.04 17:00

갑상선 암 환자가 치료의 개입을 결정하도록 의료진이 단계적으로 의료행위를 설정해 나갈 수 있는 발판을 마련하기 위해 ‘적극적 감시’에 관한 사회적인 합의가 필요하다는 지적이 나오고 있다.

특히, 무증상인 갑상선암 환자를 대상으로 초음파를 이용한 암선별 검사에 대한 이득과 위해의 평균을 평가하기 위한 임상적 근거가 먀련돼야 한다는 것이다.

|

암정복추진기획단이 주관하고 국립암센터 및 보건복지부건보심사평가원이 주최한 제 73회 암정복포럼에서 국립암센터 부속병원 갑상선암센터 내분비내과 이은경 전문의 갑상선암의 적극적 감시(active surveillance)를 주제로 지난 29일 온라인 생중계를 통해 발표했다.

이은경 전문의는 “갑상선 암은 크기가 작고, 예후가 좋은 편이라 ‘적극적 감시’라는 방법을 적용하기 용이한 편”이지만 “권고안에 구체적인 사항을 적시해 적극적 감시로 예후를 관찰할 수 있는 환자 군의 범위를 어디까지 설정해야 할지 구체적으로 논의해야 한다”고 말했다.

현재 갑상선암은 국내의 전체 암 발생 현황 중에서 2위를 차지하고 있다. 특히 여성의 경우 암 발생률 순위 중에 2위를 차지하고 있으며 이중 청소년기~초기성인기의 갑상선암 발생률이 가장 높고, 그 다음을 중년 여성의 갑상상선암 발병이 뒤를 잇고 있다.

이은경 전문의는 “갑상선은 체온을 유지하거나 대사속도를 조절하는 기능을 하기 때문에 많은 환자들이 건강에 이상이 있을 때 갑상선 검사부터 한다”고 운을 뗐다. 그는 “현재 국립암센터로 전원 받은 대부분의 갑상선암 환자들은 직장검진을 통해 암 진단을 받은 경우”라고 할 만큼 조기 검진 비중이 크다고 설명했다.

이 전문의는 “갑상선에 암이 발생하면 상당히 여러 가지 증상을 일으킬 수 있고, 접근 방법이 상대적으로 용이하기 때문에 진단이 조금 더 쉽다는 특징이 있어 암 진단이 비교적 쉽게 이뤄진다”고 평가했다. 덧붙여 “임상 과정에서 언제 갑상선 초음파를 시행해야 할지, 갑상선 결절이 발견되면 조직검사를 할 것인지, 더 나아가 갑상선 암이 발견되면 언제 수술을 해야 할지 등 보다 상세한 내용을 다룰 필요가 있다”고 전했다.

갑상선 암에는 여포세포에서 기원하는 유두암, 여포암, 역형성암 등이 있고, 비여포세포에서 기원하는 수질암, 림프종 등이 있다. 이 중 유두암과 여포암은 갑상선 분화암이라 하여 갑상선암 전체의 97% 가량을 차지한다.

이은경 전문의는 “현재 적극적 감시가 가능한 갑상선암 종류는 유두암 뿐이다. 2021년 보고에 따르면 갑상선 유두암이나 여포암은 발병 15년 정도 지나면 사망 위험도가 현저하게 줄어든다”고 말했다. 하지만 “2%를 차지하는 수질암이나 역형성암의 경우 예후가 나빠 사망률이 크게 증가하면서 그 수준을 어느 정도 유지하는 성향을 보인다”고 설명했다.

현재 검진 권고안에 따르면 고위험군에서 초음파 갑상선암 선별은 갑상선암의 이환율을 낮추거나 사망률을 줄인다는 내용은 포함되지 않고 있다. 하지만 이은경 전문의는 “역형성암은 6개월 생존율이 크게 떨어진다“며 ”유두암 외에는 지체 없이 치료가 개입돼야 한다“고 덧붙였다.

이어 “적극적 감시를 하더라도 병이 악화되어 수술을 진행하는 환자 비율은 약 18.9%에 이른다. 현재 진행하는 연구에서도 갑상선 암 진행 29개월(중간값) 기간에 진행률은 7.7%에 이르고 있다. 환자의 연령, 성별, 종양의 크기와 위치에 따라 관찰한다“라고 설명했다.

이 전문의는 특히 갑상선암의 예후를 좌우하는 것은 종양의 위치라고 설명했다. 그는 “갑상선암도 여느 암처럼 국소암(local), 퍼진 지역암(regional), 원격전이(distant)로 나뉘어 주변 림프절에 전이가 생기고 임파선까지 종양이 퍼질수록 생존률은 낮아질 수밖에 없다”고 말했다. 원격전이의 경우 5년 안에는 큰 변화가 관찰되지 않더라도 사망 위험도는 점점 증가해 암 등록 통계에 따르면 원격 단위의 경우 약 60% 정도 생존률에 밑돌게 된다.

원격전이에서 주목할 점은 약 1cm에 못 미치는 종양크기라도 환자에게는 치명적일 수 있다는 것이다. 이은경 전문의는 “현재 권고안대로라면 1cm 이상이면 가능한 조직 검사를 시행하도록 하지만 단순히 1cm 미만이라고 해서 안심할 것이 아니라 원격전이로 발전할 수 있는 치명적인 위치에 종양이 있다면 면밀한 검사가 필요하다”고 말했다.

이 전문의는 현재 의료기술 수준에서의 적극적 감시의 한계를 언급하며 최상의 진단을 어떻게 이끌어 낼 수 있을지에 관한 고민도 털어놨다. “초음파 기술이 점점 발전해서 AI를 활용한 초음파 영상만으로도 임파선 암의 가능성이나 전이 가능성을 예측할 수 있는 단계까지 왔다. 자연히 조직검사의 의존도는 점차 낮아지고 있지만 암 종류를 구분하기 위해서는 필요하다”고 말했다.

덧붙여 컴퓨터로만 암의 진행을 예측할 수 있는 시대에 의료진이 해야 할 고민이 무엇인지 생각해봐야 한다고 지적했다. “암이라고 진단된 환자와 상의를 거듭하며 추적검사를 시행하고 그에 맞는 치료 시점을 결정하는 것이 ‘적극적 감시’인데, 만약 환자가 병원 예약에 빠지거나 검사를 거부하거나, 상담이나 다른 검사를 활용하기보다 초음파에만 의존한 적극적 감시가 이어진다면 과연 환자에게 최선의 의료 행위를 하고 있는 것인지 생각해볼 필요가 있다”고 전했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 바이오톡스텍-지투지바이오 "장기지속형 주... -

02 핀테라퓨틱스, CK1α 분자접착분해제 ‘PIN-50... -

03 "시리즈B 610억원 투자유치 성공" 넥스아이,... -

04 그래피,일반청약 완료-자금 301억원 확보...... -

05 진원생명과학,고광연· 한우근 대표이사 체제... -

06 제이피아이헬스케어,경쟁률 1154.54 대 1-증... -

07 동국제약, 2분기· 상반기 실적 전년동기비 ... -

08 한올바이오 ‘HL161’,그레이브스병 임상2상 6... -

09 에스티큐브,대장암 임상2상 돌입…'용량제한... -

10 케어젠, 캐나다 'VANA Health'와 2,100억원 ...