뉴스

코로나19 백신,델타 변이에도 2차 접종 시 백신 효과 ↑

영국국립보건원 연구결과, 1차 투여 보다 효과 2배 이상 …“백신이 변이의 치명률 막아”

김상은 기자 │ kims@yakup.com

입력 2021-08-12 06:00 수정 2021.08.12 06:41

B.1.617.2(델타) 변이는 지난해 12월 인도에서 처음 발견돼 올해 4월 중순 이후부터는 인도에서 가장 흔히 보고되는 변이로 자리 잡았다. 백신 투여에도 불구하고 돌파감염 우려를 낳고 있는 이 변이 바이러스에 대해 백신은 효과가 없는 것일까? 전문가들은 변이에도 백신의 효과는 여전히 유효하다고 지적이 나오고 있다.

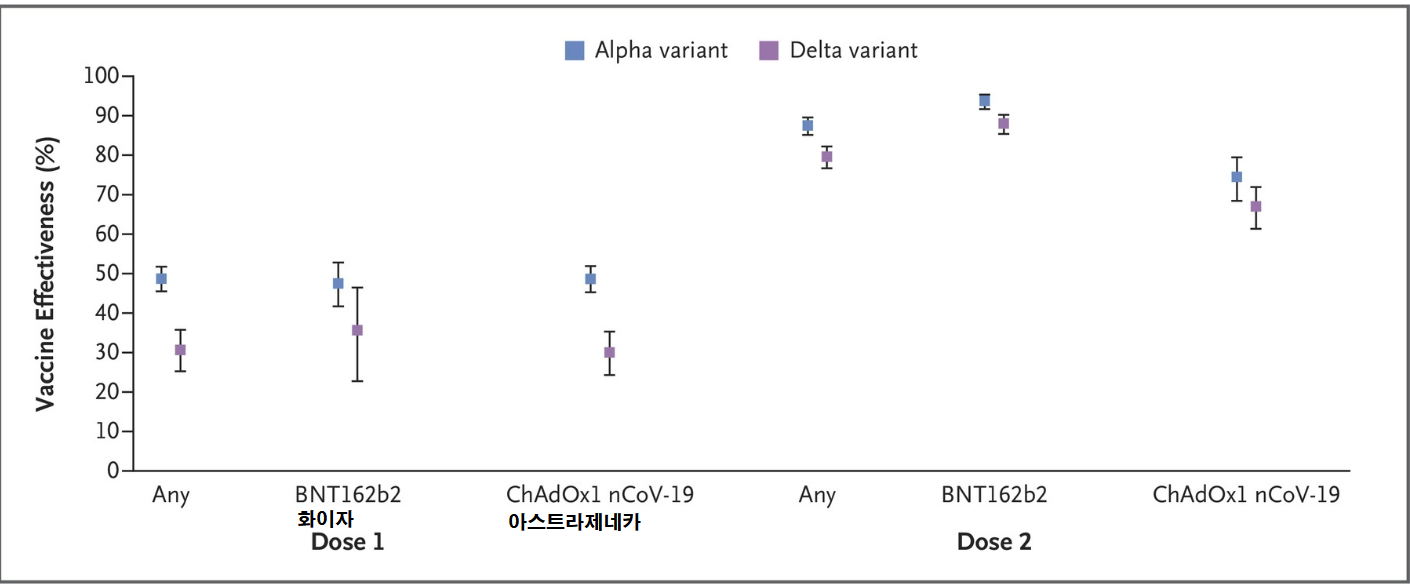

최근 영국국립보건원이 NEJM에 발표한 연구 결과에 따르면 백신의 종류와 상관없이 2차 접종까지 마친다면 접종 효과는 1차 접종에 비해 2배 이상 높아지는 것으로 나타났다.

|

델타 변이는 스파이크 단백질 돌연변이 T19R, Δ157-158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N이 특징이다. 이러한 돌연변이 중 몇 가지는 수용체 결합 단백질(452와 478)의 주요 항원 영역의 면역 반응과 N-단자 영역의 일부 삭제해 면역건강에 영향을 미칠 수 있다.

영국국립보건원 연구진은 델타 변이 또는 주요 변이(B.1.1.7 또는 알파 변이)에 의해 야기되는 증상 질병에 대한 예방접종의 효과를 추정하기 위해 시험 음성 환자-대조군 설계를 사용했다. 변이의 종류는 염기서열의 사용과 스파이크(S) 유전자 상태에 기초하여 식별됐다. 연구진은 코로나19 환자의 예방접종 상태에 따른 두 변이의 비율을 추정했다.

화이자 또는 아스트라제네카 백신을 1차 접종의 경우 백신효과는 △델타 변이 30.7%(95% CI, 25.2~35.7)로 △알파 변이48.7% (95% CI, 45.5~51.7)로 백신효과는 두 백신 모두 유사하게 나타났다.

그러나 2차 접종까지 마친 경우 얘기가 달라졌다. 화이자 백신의 경우 △알파 변이인 환자가 갖는 백신 효과는 93.7%(95% CI, 91.6~95.3), △델타 변이인 사람 중 88.0%(95% CI, 85.3~90.1)로 나타났다. 아스트라제네카 백신 2차 접종까지 마친 경우 △알파 변이인 사람은 74.5%(95% CI, 68.4~79.4), △델타 변이인 사람 중 67.0%(95% CI, 61.3~71.8)로 나타났다.

순천향대학교 서울병원 가정의학과 유병욱 교수는 “기본적인 예방접종을 한다면 변이로 인해 치명률이 올라가는 것을 막을 수 있다”라고 말한다. 유병욱교수는 “바이러스의 변이는 거의 필연적인 일이고 변이를 거듭할수록 치명률은 낮아지고 전파력은 높아지는 특징을 가진다”고 설명했다.

유교수는 “델타 바이러스는 다른 나라의 경우와 마찬가지로 국내에서도 주된 변이 현상으로 나타날 것이고, 시간이 흐를수록 또다른 변이가 발생하면서 델타는 오히려 우세주로 자리잡을 것”이라고 내다봤다.

델타변이와 관련돼 언급되고 있는 ‘돌파감염’에 대한 위험성에 대해서도 일축했다. 유 교수는 “돌파감염은 쉽게 말해 독감의 경우처럼 예방접종을 했던 사람이 또다시 독감에 걸리는 것을 말하는데, 이러한 상황 자체가 위험하다는 것은 아니다”라고 말했다.

[관련기사]

코로나19 백신 부스터샷, 효과 검증 됐다

2021-08-10 11:04

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 한국줄기세포학회, ‘차광렬 학술상’ 제정 -

02 종근당,'텔미누보정' 본태성 고혈압 개량신... -

03 '랩오토메이션 강자' 큐리오시스, 증권신고... -

04 대한약사회, 유니온약품 불법 리베이트 사건... -

05 삼천당제약, 상반기 매출 성장에도 영업손실... -

06 "비임상시험, 단순 자료 아닌 전략적 자산…... -

07 "심평원, 성인 신경섬유종 환자 외면…소아 ... -

08 오송첨단의료산업진흥재단 센터장, 성비위 ... -

09 JW중외제약,상반기 매출 6.7%-영업익 24%↑..... -

10 동아ST, 그래디언트 바이오컨버전스와 신약...