뉴스

세포·유전자치료제 급성장에 'NK·바이러스 벡터' 덩달아 주목

CGT 시장 26년까지 연평균 33.6% 성장 전망…유전자 전달체 기술·산업 동반 성장세

권혁진 기자 │ hjkwon@yakup.com

입력 2022-05-27 06:00 수정 2022.05.28 12:07

글로벌 세포유전자치료제 시장이 2026년까지 9조 4천억원 규모로 급성장이 전망되며, 주력으로 꼽히는 CAR-T 치료제와 더불어 CAR-NK 치료제와 유전자 전달체인 바이러스 벡터도 성장 조짐이 관찰되고 있다.

써모피셔사이언티픽은 지난 26일 '연구 및 생산을 위한 세포 및 유전자 치료 고급 분석: AAV 및 올리고뉴클레오티드(Cell & Gene Therapy advanced analytics for Research and Production: Focusing AAV and Oligonucleotide)' 세미나를 개최했다.

이번 세미나에서 이강원 수석은 'Cell and Gene Therapy market Overview'를 주제로 세포치료제 시장 현황과 유전자 전달체인 바이러스 벡터를 소개했다.

써모피셔사이언티픽은 지난 26일 '연구 및 생산을 위한 세포 및 유전자 치료 고급 분석: AAV 및 올리고뉴클레오티드(Cell & Gene Therapy advanced analytics for Research and Production: Focusing AAV and Oligonucleotide)' 세미나를 개최했다.

이번 세미나에서 이강원 수석은 'Cell and Gene Therapy market Overview'를 주제로 세포치료제 시장 현황과 유전자 전달체인 바이러스 벡터를 소개했다.

|

▲써모피셔사이언티픽 사업개발팀 이강원 수석이 발표하고 있다.

세포·유전자치료제는 환자에게 건강한 인간 세포를 이식해 치료 효과를 내는 세포치료제와 환자의 유전물질을 수정해 치료 효과를 내는 유전자치료제가 접목된 최첨단 치료제다. 특히 세포·유전자치료제는 두 치료제의 장점이 결합돼, 기존 치료제의 한계를 극복하고 근본적인 치료 효과를 낼 것으로 기대를 모으고 있다.

이강원 수석은 “세포·유전자치료제는 주로 종양을 타깃으로 연구가 됐으나, 최근 자가면역질환, 근골격계 질환, 심혈관계 질환 등 다양한 분야로 확대되는 추세”라며 “FDA에서 2025년까지 매년 최대 20개 이상의 세포·유전자치료제가 승인될 것으로 추산했다”고 전했다.

이어 “그러나 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 세포·유전자치료제는 아직 실험적인 약”이라며 “더 넓은 응용을 위해선 연구가 더 필요한 실정”이라고 덧붙였다.

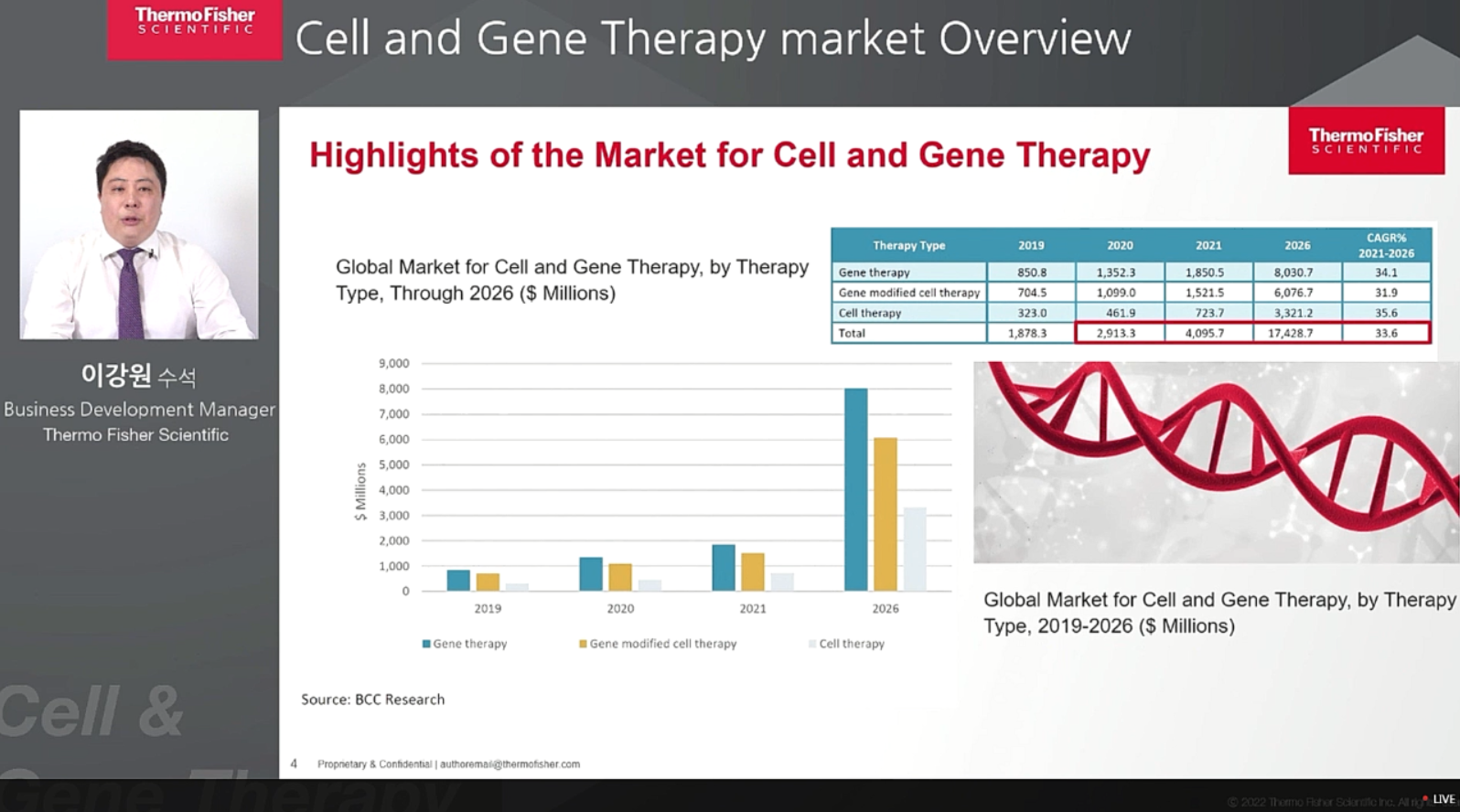

이 수석 발표에 따르면 지난 2020년 전 세계 세포·유전자치료제 시장 규모는 약 29억 달러로 한화 약 3조 7천억원으로 나타났다. 오는 2026년까지는 174억 달러, 한화 약 9조 4천억원 규모를 형성할 것으로 집계됐다. 연평균성장률은 2021년부터 2026년까지 약 33.6%로 시장규모가 급증할 것으로 전망됐다.

세포·유전자치료제의 파이프라인 구성을 살펴보면, 전임상 단계에서 사전등록까지 3,483개 치료제 중 '유전자치료제'가 1,941개로 55%를 차지하는 것으로 나타났다. 이어 '유전자 변형 없는 세포치료제'가 817개로 23%, 'RNA치료제'가 725개로 22%로 집계됐다.

또한 개발 중인 '유전자치료제' 중 68%는 ▲유전자 변형 세포 치료제로 나타났고, 이중 ▲CAR T 세포 기반이 49% ▲T 세포 수용체(TCR) 기반이 12%를 차지하는 것으로 집계됐다. 또한 CAR-T 세포의 한계를 개선할 수 있는 것으로 평가되는 CAR-NK(자연살해세포) 치료제는 증가하는 추세로 나타났다.

이 수석은 “NK세포는 면역계에서 일선을 담당하는 선천면역 세포 중 하나로, 암세포에 대해 선택적인 세포독성을 나타낸다”라며 “세포 표면에 존재하는 다양한 면역수용체를 통해서 정상세포와 암세포를 구분할 수 있어, 다른 면역세포와 달리 암세포를 즉각적으로 감지해 제거할 수 있다”고 설명했다.

이어 “또 암세포 발생, 증식, 변이 억제와 더불어 암의 재발에 관여하는 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 있는 것으로 알려졌다”라며 향후 긍정적인 성장 가능성을 제시했다.

|

▲써모피셔사이언티픽 사업개발팀 이강원 수석이 발표하고 있다.

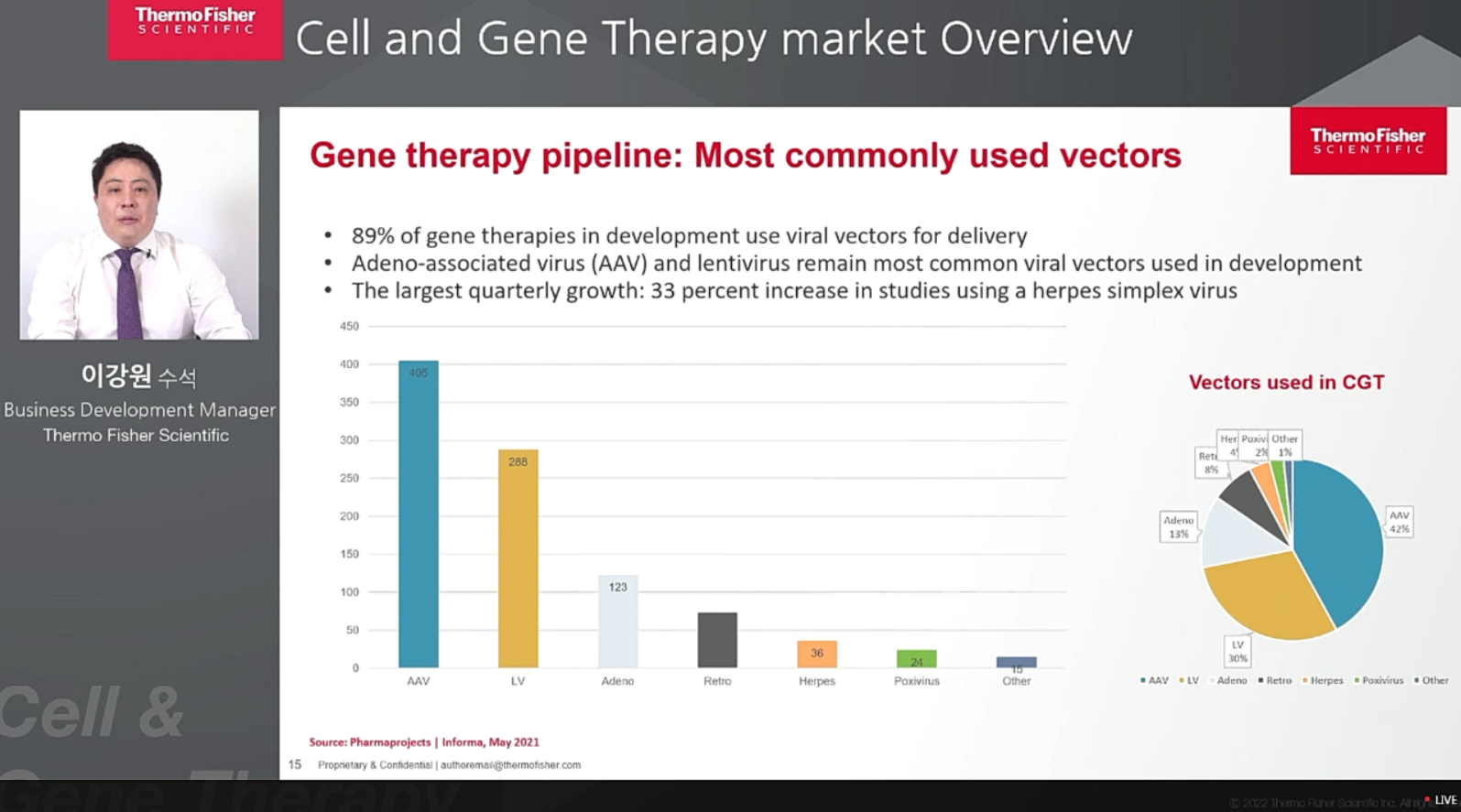

특히 세포·유전자치료의 약 89%는 타깃 전달을 위한 '바이러스 벡터(viral vector)'를 사용함에 따라, 바이러스 벡터 분야도 높은 성장이 전망된다고 강조했다.

세포·유전자치료제의 유전자 전달체는 대표적으로 'AAV(아데노 부속 바이러스, Adeno-associated virus)'와 'LV(렌티 바이러스, viral Lentiviral)' 벡터가 사용되는 것으로 알려져 있다. AAV는 작은 DNA 부위 유전자를 전달하는데 사용되고, 특히 생체 내 유전자치료를 위한 안전성과 높은 효율성이 장점으로 꼽히며, 세포·유전자치료제의 전달체로 가장 널리 사용되고 있다.

이 수석은 “AAV는 표적세포 유전자에 자신을 삽입하지 않는 비통합적 특성으로 각 세포분열과 함께 복제되지 않는다”라며 “따라서 AAV는 주로 눈, 신경계, 골격근계와 같은 비분열성 세포에 주로 사용된다”고 설명했다.

이어 “LV는 안정적이고 장기전인 유전자를 제공하면서 숙주 게놈에 통합할 수 있는 능력으로 유전자의 전달체로써 광범위하게 사용되고 있다. 이외 비 바이러스(Nonviral) 벡터는 면역반응이 크지 않아 안전하고 제조 비용도 저렴하다. 또 운반할 수 있는 용량이 큰 장점도 있다”고 덧붙였다.

또한 "지난 2021년 5월 기준, 세포·유전자치료제 중 AAV 벡터가 405건으로 가장 많이 사용되는 것으로 나타났고, 이어 LV가 288건, 아데노가 123건으로 집계됐다. 특히 단순 포진 바이러스(Herpes simplex virus) 벡터 기반의 연구가 33% 급증하며 분기별 최대 성장률을 기록했다"라며 유전자 전달체의 동반 성장세를 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 바디텍메드, 사우디아라비아 진단키트 26종 ... -

02 인슐린펌프 치료,2형 당뇨 환자 혈당 정상화... -

03 씨엔알리서치, ‘LNR 웨비나’서 임상 데이터 ... -

04 앱클론, 360억원 규모 영구 CB·CPS 발행…바... -

05 바이오솔루션, 국제연골재생학회서 ‘카티라... -

06 유바이오로직스,mRNA백신 'mCOV' 임상1상 IN... -

07 알테오젠, 'ALT-B4' 마일스톤 기술료 350억... -

08 비보존, 신약 후보물질 'VVZ-2471' 미국 FDA... -

09 아리바이오, 탈모 기능성화장품 ‘텔로액트’ ... -

10 종근당, 바이엘 코리아 만성 심부전 치료제 ...