뉴스

5억 달러 우즈벡 제약시장, '호흡기'·'위장' 치료제 유망

신약개발·연구개발 등 현지업체 협업 권장…제약 기계·장비 수출도

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-10-04 06:00 수정 2019.10.04 08:51

복지부가 헬스케어 발전을 위한 협력을 계획한 가운데 수입규모 5.2억달러의 우즈벡 제약시장에 대한 관심이 집중되고 있다.

|

올해 4월 문재인 대통령은 우즈베키스탄을 방문해 마르지요예프 대통령을 만나 보건·의료, ICT, 공공행정 등 양국협력 확대를 약속했으며, 9월 보건복지부 대표단이 우즈벡과 이헬스(eHealth) 행동계획 체결 및 제약산업 발전 실무협의체 첫 회의를 진행했다.

우즈베키스탄(이하 우즈벡)은 보건부 산하 우즈벡 제약산업발전공사(Agency on development of the pharmaceutical Agency)가 제약산업 정책을 담당하고 있다.

또한 우즈벡으로 수입되는 모든 의약품은 의약품 및 의료기기 품질관리 센터(The general Directorate for quality control of pharmaceutical products and medical equipment)에 정식 등록돼야 하는데, 등록은 5년간 유효하며 등록 수수료는 4천달러이다. 에이전트를 통한 등록 대행비는 1,500~2,000달러이다.

등록 소요 기간은 평균 6개월이지만, 한국은 패스트트랙 적용 국가로 절반인 3개월 가량이 소요된다.

올해 초 대통령령 '우즈벡 제약산업 발전을 위한 추가조치(2019.4.10)'가 발표됐는데, △국내 생산자 지원 △제약산업 발전을 위한 정부 역할 강화 △인증절차 강화 △2019-2021 로드맵 제시 등 내용이다.

특히 미르지요예프 대통령은 취임 후 국민건강과 직결되는 의약품 공급에 있어 현지생산의 중요성을 지속적으로 강조하고 있는데, 올해 7월부터 2020년까지는 의약품 공공조달 과정에서 유사 제품을 생산하는 현지 생산자가 있으면 수입 의약품은 신청이 불가능한 점이 대표적이다.

1일 KOTRA가 분석한 '우즈베키스탄 제약산업 정보(안승훈 우즈베키스탄 타슈켄트 무역관)'에 따르면, 우즈벡 현지에서 생산되는 의약품은 부족해 여전히 많은 부분을 수입에 의존하고 있으며, 현지 국내 생산량은 국내 수요의 약 20%만을 충족하고 있다.

의약품 종류별로는 전체 수요 중 알약의 22%, 캡슐형태의 27%, 분말의 22%, 현탁액의 10%, 겔류의 5%만이 국내에서 생산되고 있으며, 증상별로는 당뇨병 의약품의 13%, 비뇨기과 의약품 20%, 안과 의약품 20%만이 국내에서 생산되고 있으며, 백신 및 항암제는 생산되지 않는다.

더불어 체계적인 관리 능력 및 기술력 부족 현상을 보이고 있다. 의료인 및 의료기관에 대한 모니터링이 제대로 이뤄지지 않고 있고, 리서치·연구기관에 대한 지원이 부족해 신약 개발, 바이오 분야와 같은 분야의 연구 수준은 미미하며, 신약실험, 연구시설 및 최신 의약품 생산 장비가 부족하다는 것.

GMO 국제 인증을 받은 품목 또한 우즈벡에서 등록되는데 오랜 시간이 소요되고, 절차 또한 까다로운 편이다.

우즈벡 보건부에 따르면 의약품, 건강관리 제품, 제약 성분, 의료기기 제조업자 등 의료분야 기업은 총 162개사가 있다. 2018년 기준 이들의 의료제품 생산액은 2억4,287만3,000달러이며, 이중 51개사가 국제 기준(ISO 9001)을 획득했다.

현지 주요 제조사는 ATM-팜(ATM-PHARM), 덴타필 플류스(DENTAFILL PLYUS),

주라벡 라보라토리(Jurabek Laboratories), 메리메드 팜(MERRYMED FARM), 니카 팜(NIKA FARM) 등이 있다.

현지 주요 다국적사는 애보트 라보라토리 SA, 사노피 아벤티스, 바이엘 파마 AG, GSK, Borschagovsky Chemical, NizhPharm 등이며, 유통사의 경우 PHARM ABIDI INT, MED IMPORT, SHAYANA FARM, MEDALLION PHARM GROUP, ASKLEPIY 등이 있다.

소매업체는 우즈베키스탄 전역에 약 8,000개의 이상의 약국이 운영되고 있으며, 약국체인의 판매 제품군은 다양하지만 특정 수입 약품은 구하기 어려우며, 가격이 높은 특징을 보인다. 주요 약국체인으로는 Dori-darmon, Davo, Oxy-med, 999, Tabletka가 있다.

|

지난해 우즈벡 의약품 소매 판매규모는 약 10조 숨(약 11억6천만달러)으로 2년 전인 2016년 대비 약 63% 성장했다.

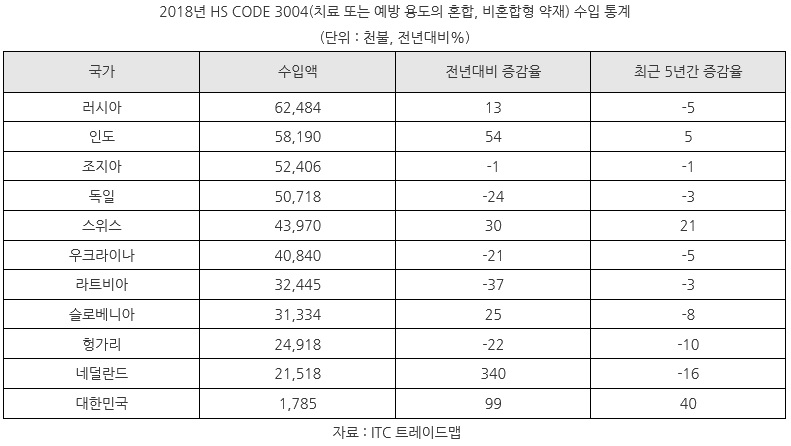

2018년 총 수입액은 약 5억 2천만달러로 러시아로부터의 수입액이 가장 많으며, 인도, 조지아, 독일, 스위스순이다. 주요 수입품목은 항생제, 심혈관·내분비계·신경계·호흡계·위장·항류마티스 치료제, 진통제, 해열제 등이다.

한국으로부터의 수입액은 25위로 전체 수입에 대한 비중은 작으나, 최근 높은 증가율을 보이고 있다.

|

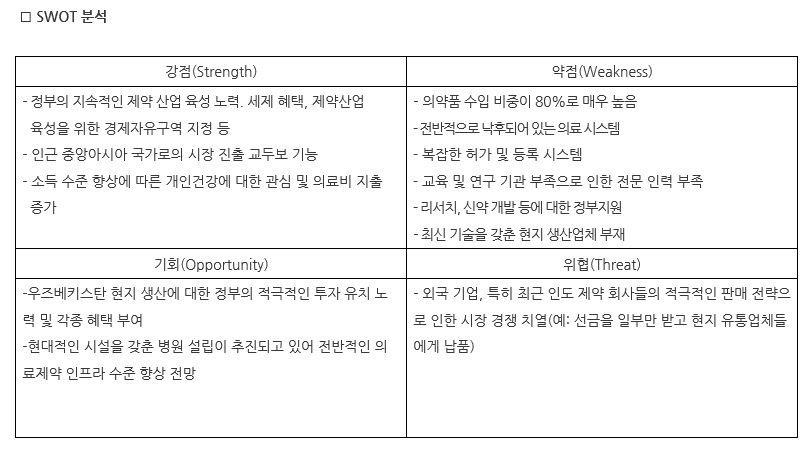

KOTRA는 SWOT 분석을 통해 우즈벡 제약시장 진출전략을 제안했다.

안승훈 무역관은 "호흡기, 위장, 면역계 질환, 빈혈 등 우즈베키스탄인들이 빈번하게 앓고 있는 질환에 대한 의약품 수요가 높다"면서 "높은 빈혈 발생률에 따른 아미노산 및 철분함유 제품, 빈혈 치료 주사제, 육식 위주의 식습관으로 인한 종양 관련 치료제 또한 수요가 높다"고 분석했다.

이어 "우즈벡 정부의 국내기업 기초 기술 육성책, 현지 생산 우대 정책 등을 고려할 때 현지 기업과의 공동 연구 및 신약 개발과 인력, 기술 교육 등의 산업 협력을 통한 현지 진출이 좋다"고 조언했다.

완제의약품 이외에도 "우즈벡 정부는 단순 조립가공 형태가 아닌 원재료부터 완제품 생산에 이르는 전체 생산 공정 확립을 요구하고 있어 해당 공정에 필요한 기계, 장비 등 수출도 유망할 것"이라고 전망했다.

[관련기사]

한국-우즈벡, 제약산업 비즈니스 협력 기회 모색

2019-08-01 09:54

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 알테오젠 파트너사 MSD, ‘키트루다SC’ 유럽 ... -

02 하엘, 푸단대와 손잡고 주름 개선 신물질 ‘E... -

03 명인제약, 청약 증거금 17조 3,634억원…경쟁... -

04 차바이오텍 CGT 전초기지 '마티카바이오', ... -

05 SK케미칼, 2200억원 규모 교환사채 발행 결... -

06 메디톡스, 콜산 성분 지방분해주사제 ‘뉴비... -

07 K-뷰티, 글로벌 확장 속 과제는 ‘변화 대응’ -

08 종근당, 국내 제약업계 최초 AI 기반 지능형... -

09 “CGT 혁신, 글로벌서 해법 찾다” 차바이오 '... -

10 티앤알바이오팹, ‘바이닥터엘리’와 미국 하...