뉴스

마이크로바이옴 치료제 개발…“성공은 협력에 있다”

효과성, 안전성 확보 위한 연구 결과 공유 및 논의 필요성 강조

박선혜 기자 │ loveloveslee@yakup.com

입력 2019-11-14 12:00 수정 2019.11.20 23:48

마이크로바이옴 치료제 개발을 성공하기 위해서는 무엇보다 연구자들의 '상호 협력'이 필요할 것이라고 강조됐다.

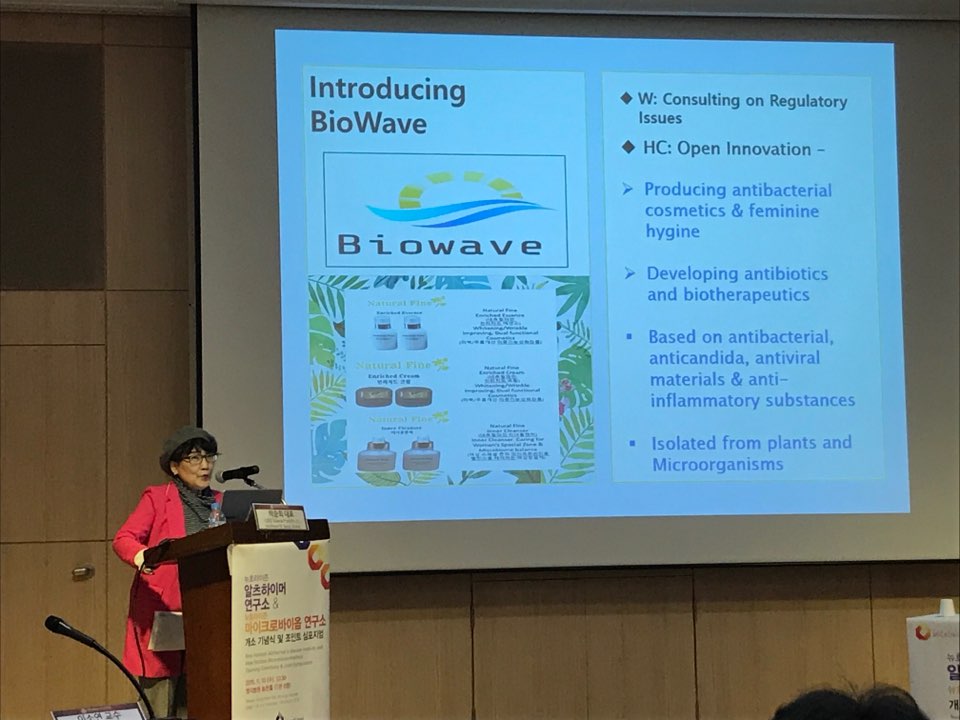

바이오웨이브W 박순희 대표는 13일 명지병원 농촌홀에서 열린 뉴호라이즌 알츠하이머 연구소&마이크로바이옴 조인트 심포지엄에서 ‘마이크로바이옴 약물의 제약산업 개발 전략’에 대해 이 같이 발표했다.

|

바이오웨이브W 박순희 대표는 13일 명지병원 농촌홀에서 열린 뉴호라이즌 알츠하이머 연구소&마이크로바이옴 조인트 심포지엄에서 ‘마이크로바이옴 약물의 제약산업 개발 전략’에 대해 이 같이 발표했다.

박 대표는 “지난 9월까지 마이크로바이옴에 대한 연구논문은 62,176건이 넘었다. 그 만큼 이 분야에 있어 관심이 높아지고 있다는 것”이라며 “개발에 앞서 목표하는 정보를 어떻게 얻을 것인가가 중요하다. 모두가 다 필요하고 좋은 정보는 아니다”라고 강조했다.

박 대표에 따르면 마이크로바이옴에서 가장 활발한 시장은 ‘약물’ 분야로 파이프라인은 위장관 질환, 감염질환, 항암, 면역항암제 순이며 최근엔 중추신경계 약물이 떠오르고 있는 추세이다.

마이크로바이옴에서 개발되고 있는 구성물들은 매우 다양하지만 주로 박테리아를 혼합하거나 개개별의 물질을 변형하는 등 임상시험을 진행 중이고 현재 임상 3상을 진행 중인 분야로는 피부, 감염, 특히 클로스트리디움 디피실 감염증(Clostridium difficile infection, CDI)이 대표적이다.

박순희 대표는 “실상 발표돼고 있는 여러 논문들을 자세히 살펴보면 아직 임상까지 가지 않거나 효과성이 확실히 입증돼지 않음을 밝히고 있다. 또한 같은 주제의 논문처럼 보여도 실은 주요 타깃으로 하고 있는 균들이 매우 다르다”며 “이런 논문들 속에서 넓은 시야를 갖고 데이터를 살펴봐야 한다. 균에 따라 리스크가 달라질 수 있어 인지해야 한다”고 말했다.

즉, 마이크로바이옴을 선택해 같은 질병에 대해 연구한다하더라도 타깃은 수천, 수만가지가 될 수 있어 어떤 선택을 하냐에 따라 양날의 칼날이 될 수 있다는 것. 때문에 무엇보다 논문을 볼 때 어떤 리스크가 있는지, 임상 디자인 시 차후 어떤 문제가 있을 지 주로 봐야한다는 것이 박 대표의 설명이다.

이어 그는 “무엇보다 마이크로바이옴의 약물 개발 영역에 있어서 ‘효과성(efficacy)’ 문제가 가장 크다. 임상시험계획(IND)부터 이를 증명할 자료를 첨부해야 한다. 또한 ‘안전성(safety)’ 문제도 사실상 큰 문제로 나타나고 있다”고 말했다.

실제 미국 FDA가 보고한 자료에 따르면 대변이식인 분변미생물군 이식(FMT)으로 6월 2명이 입원 중 1명이 사망한 바 있고, 이전에도 네덜란드에서 췌장염 치료를 위한 임상 시험 도중 프로바이오틱스 투여군에서 24명, 대조군에서 9명이 사망한 사건이 있다.

박 대표는 “선진국은 LBP(live biotherapeutic products)를 강력하게 관리하고 있다. IND부터 임상시료 사용허가(CMC 승인)까지 지침 외에도 위험 관리 계획서를 제출하도록 하고 유럽의 경우에는 허가 후 재심사로 취소된 사례도 있다. LBP약물은 초창기 와 다르게 현재는 허가사례가 거의 없어 해외진입이 쉽지 않은 실정”이라고 설명했다.

이어 “이렇게 다양한 시험법에 대해 한 연구자가 이를 다 이해하고 살펴보기 힘들다”며 “신뢰성과 동종성을 파악하기 위해서는 무엇보다 연구자끼리 ‘공유’가 필요하다. 미국, 유럽, 일본은 마이크로바이옴 개발 컨소시움을 통해 여러 회사가 의견을 나누고 있다”고 강조했다.

덧붙여 그는 “국내 식약처도 마이크바이옴 개발 정책사업을 위해 노력하고 있고 기업을 지원하기 위한 제도를 내년쯤 내보일 예정이다”며 “무엇보다 중요한 것은 국내법보다 국제법에 맞는 가이드라인이 필요하다. 우리나라가 해외보다 이 분야에 대한 입지를 세워 수출에 적용할 수 있도록 만들어야 한다”고 전했다.

[관련기사]

마이크로바이옴, ‘알츠하이머’의 새로운 해결점

2019-11-13 17:09

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 제닉스큐어, BIO USA서 글로벌 파트너링 모... -

02 세닉스, 지주막하출혈 치료제 ‘CX213’ 국가... -

03 미국 FDA, 사노피 릴리프루바트 ‘희귀의약품... -

04 동성제약, “악의적 음해 지속..회생 방해 행... -

05 압타머사이언스,간암신약 ‘AST-201’ 빠른 임... -

06 올리브영, ‘산리오캐릭터즈’와 초대형 컬래... -

07 마크헬츠, '뮌헨 BayOConnect'서 독일 법인 ... -

08 삼진제약-신약개발사업단, 면역질환 ‘차세대... -

09 콜마BNH 윤여원 대표, 윤상현 부회장 상대 ... -

10 지씨셀,이뮨셀엘씨주 인니 '비파마' 기술이...