뉴스

"병원간 진료정보교류에 환자 개인 활용방안 마련해야"

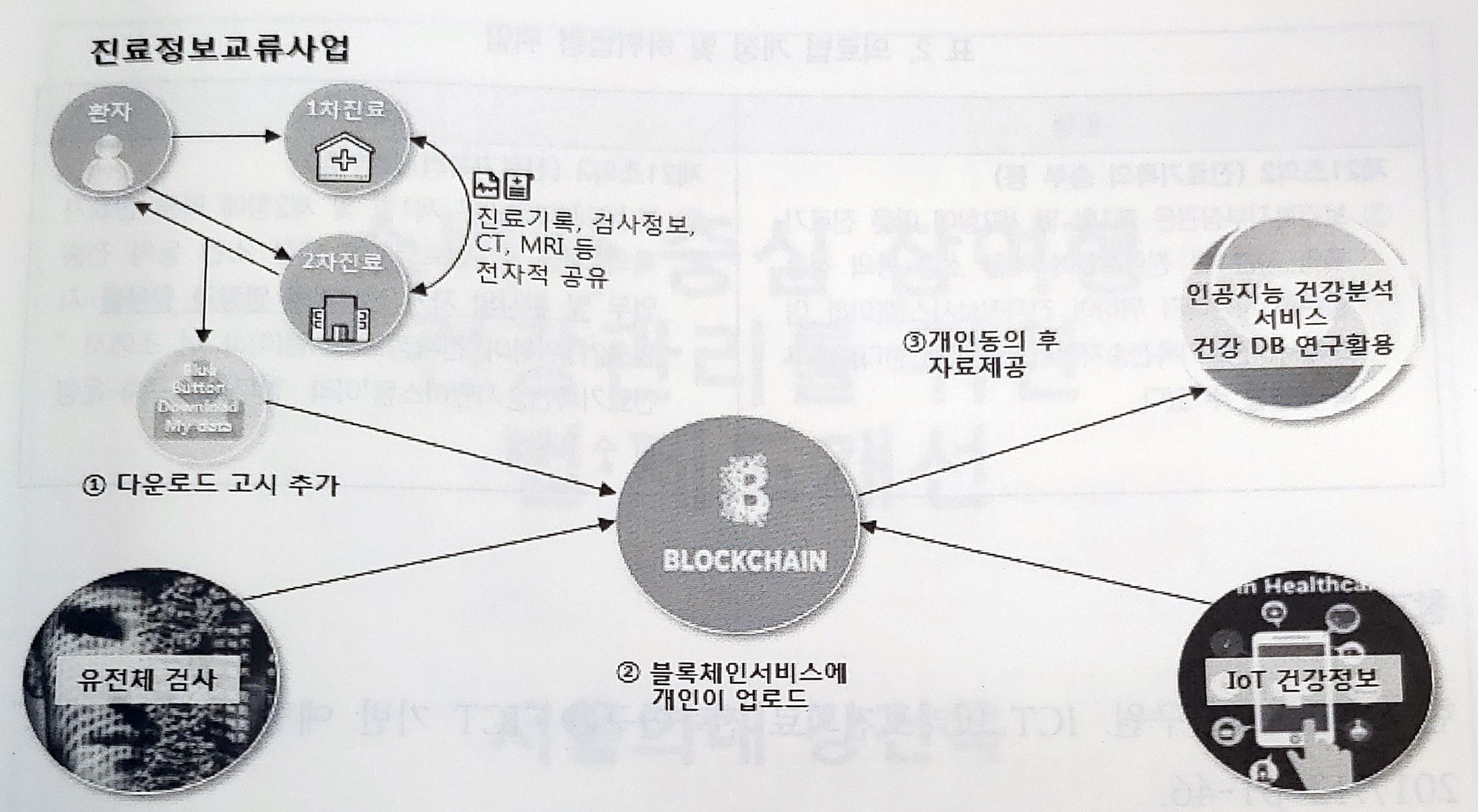

법·제도 개선 통해 '소비자 다운로드' 제언…한국형 블루버튼 이니셔티브

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-07-22 10:33

수요자 중심 건강관리체계 구축을 위해 환자(소비자)가 적극적으로 참여할 수 있도록 현행 병원간 진료정보교류를 다운받을 수 있도록 해야한다는 주장이 제기됐다.

|

강건욱 교수는 "미래 의료는 예측(Prediction), 예방(Prevention), 개인맞춤(Personalized), 참여(Participatory) 4P로 요약되는데, 곧 다가올 의료서비스는 개인유전체 정보와 IoT 장비에서 생성되는 건강정보, 병의원 진료 의료정보 데이터를 인공지능이 분석해 개별 소비자에게 알려줘 개인맞춤 예방을 개개인이 실천하는 의료"라고 정의했다.

이어 "최근 유전체 검사 가격이 급격히 내려가면서 개인유전체 정보를 쉽게 얻을 수 있으며, 스마트폰 기능발달과 웨어러블 장비들이 출시되면서 운동량, 심박동수 등 다양한 건강 데이터 수집이 가능해졌다"고 전제했다.

강 교수는 이러한 상황에서 의사-환자 관계에도 변화가 일어나고 있다고 설명했다. 환자가 의사 결정에 수동적으로 따르던 의사-환자 관계에서 환자가 의사의 치료결정에 대한 권한을 갖는 동등한 관계로 변하고 있으며, 의사, 과학자 등 전문가에게만 제한되던 정보들이 소셜미디어를 통해 일반인도 쉽게 접근 가능해졌다는 것.

그런데 우리나라는 대부분이 건강관련 데이터가 디지털 형태로 저장돼 있음에도, 정작 소비자 또는 환자 개인은 자신의 의료정보에 대한 접근성이 매우 떨어지고 있어 문제가 제기되고 있다.

의료법상 환자는 자신의 의료정보를 사본으로 가질 수 있는 권한이 보장돼 있으나, 흩어져 있는 자신의 디지털의료정보를 검색할 수 없고 병원에 직접 가서 받더라도 종이 형태의 프린트 형태로 얻을 수 있다.

미국은 2010년 오바마 대통령이 병원에 있는 의료정보를 자신이 다운로드 받을 수 있도록 하는 블루버튼 이니셔티브를 시작했다. 애플은 건강관리 앱을 개발해 의사가 처방한 약품이나 검사결과 등 개인의 건강기록을 의료기관으로부터 직접 전송받아 아이폰에 저장할 수 있다.

강 교수는 이에 대해 "사용자의 여러 건강기록을 한곳에 모아놓을 수 있게 돼 스스로 건강상태를 체크할 수 있게 되는 것은 물론, 다른 의료기관에서 진료를 받을 때도 유용한 자료로 활용될 수 있다"고 설명했다.

우리나라의 경우, 서울대병원과 서울아산병원에서 자신의 의료정보를 열람할 수 있는 앱을 제공하고 있으나 다운로드를 받는 기능이 없어 자신을 중심으로 모아서 관리하고 유전체 정보와 연계해 분석하는 것이 불가능하다.

|

강 교수는 "정부가 주도하는 보건의료 빅데이터 구축은 빅데이터를 활용하는 연구자 및 산업계와 개인정보 유출을 우려하는 시민단체 간 줄다리기로 한발짝도 진행되지 않고 있다"면서 "논란의 중심에서 의료소비자는 소외돼 있고, 빅데이터를 구축하더라도 익명화를 해 자신의 데이터 관리 및 맞춤서비스를 받는 혜택은 불가능하다"고 지적했다.

이어 "정부는 마이데이터 사업을 통해 금융정보의 경우 자신의 휴면계좌까지 찾아주는 서비스를 하고 있다"며 "여러 기관에 흩어져있는 보건의료 정보도 소비자 개인이 검색하고 다운받을 수 있는 '소비자 중심 건강정보서비스 플랫폼' 구축을 제안한다"고 밝혔다.

소비자 중심 플랫폼을 통해 소비자는 참여와 동의에 기반을 둔 개인 건강정보 결정권을 확보할 수 있다는 기대감으로, 이를 추진하기 위해서는 법·제도적 개선이 필요하다는 점도 함께 강조했다.

강건욱 교수는 "현행 진료정보교류 표준고시 개정을 통해 제8조(교류문서의 생성 및 교환)에서 '교류문서의 내려받기 기능'을 추가(단, 환자 본인 및 대리인에 의한 내려받기 한정)하는 제도개선이 필요하다"면서 "한국형 블루버튼 이니셔티브를 실현하고 소비자의 적극적 참여를 유도하는 인식 변화가 필요하다"고 제언했다.

[관련기사]

'헬스케어 빅데이터 활용방안 토론회' 개최

2019-06-12 11:29

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 에이치이엠파마, 세계적 항노화 연구 성과 ... -

02 지노믹트리 ‘얼리텍 BCD’, 미국비뇨기과학회... -

03 ‘K-뷰티엑스포 코리아’ 성료…해외 바이어 1... -

04 앱클론, ‘HER2 어피바디 스위처블 CAR-T’ 미... -

05 코스맥스, CJ제일제당과 PHA 화장품 용기 개... -

06 광동제약, 미국 '오큐젠' 망막색소변성증 ... -

07 셀트리온제약, 벡톤디킨슨∙BD코리아와 3자 ... -

08 차백신연구소 독자개발 면역증강제 '리포-팜... -

09 팬토믹스, 심장 MRI 진단 보조 AI 솔루션 ‘... -

10 진매트릭스, 자궁경부암 치료백신 후보물질 ...