뉴스

'새 술은 새 부대에'…디지털약, 정부·제약 변화 필요

정부 새로운 규제체계 마련 · 제약계 디지털협업 등 적극 진출

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2019-01-29 12:00 수정 2019.01.29 17:25

새롭게 떠오르는 '디지털 치료제(Digital Therapeutics)' 산업을 국내에서도 육성하기 위해 정부는 새로운 규제체계를, 제약계는 디지털업계와 협업 등 적극적 진출이 필요하다고 강조됐다.

|

보고서에 따르면, 디지털 치료제는 미국을 중심으로 하나의 새로운 산업군을 형성하기 시작했다. 2017년 2월 디지털 치료제 산업의 이해를 대변할 목적으로 비영리 산업협회인 Digital Therapeutics Alliance(이하 DTx Allinace)도 결성됐다.

DTx Alliance는 향후 조사연구, 교육, 홍보, 대외활동 등을 통해 디지털 치료제 산업에 대한 이해를 높이고 의료현장에서의 도입 및 헬스케어 시스템 내의 조화로운 통합(integration)을 위해 노력한다고 밝혔다.

회원사는 Omada Health, Welldoc, Big Health, Propeller, Pear, Akili 등 신생업체와 Novartis, Merk, Sanofi, Bayer 등 디지털 융합을 적극적으로 추진 중인 글로벌 파마 등으로 구성됐다. 또한 지속적인 추가 회원사 가입 독려를 통해 외연 확장에 노력 중이다.

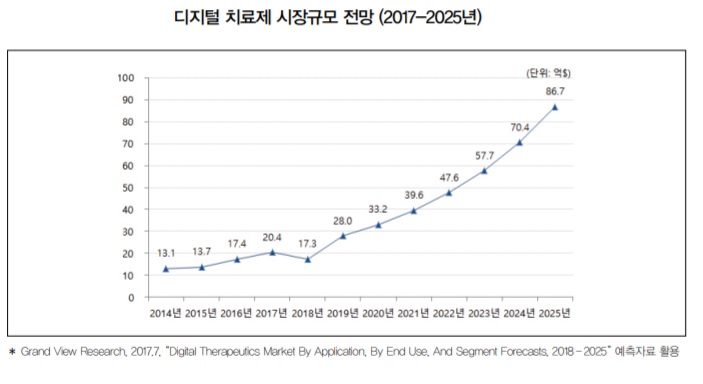

아직 초기 단계이기는 하나, 향후 디지털 치료제 시장의 성장 전망도 밝아 2017년 Grand View Research 보고서에 따르면, 디지털 치료제 시장은 빠른 속도로 성장하여 2025년에는 약 87억 달러 규모에 이를 것으로 보았다.

|

2016년 기준 17.4억 달러에서 연평균 20%로 급성장해 2025년에는 시장규모가 약 5배 가량 커진다는 것이다.

이렇게 미래를 낙관적으로 전망하는 이유로는, 스마트폰 보급 확대, 디지털 치료제의 우수한 비용 대비 효과성, 헬스케어 통합 및 환자중심 치료에 대한 요구 증대 등을 꼽는다.

선진국과 개발도상국 등 전 세계적으로 스마트폰 보급이 확대되면서 디지털 치료제가 공급, 활용될 수 있는 기반이 마련됐고, 만성질환 등 기존 시스템 내에서 제대로 관리되지 못했던 부문을 기존 치료제 대비 저렴한 비용으로 관리할 수 있으며, 헬스케어 관련 기관들의 통합과 환자 중심 케어(patient-centered care)가 적극 추진되면서 디지털 치료제에 대한 수요도 함께 늘 것으로 보았다.

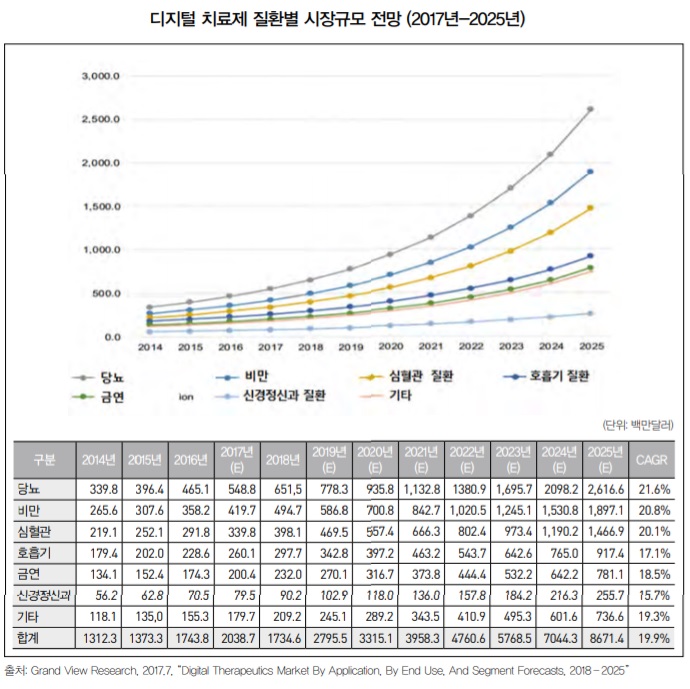

디지털 치료제 시장 전망을 당뇨, 비만, 심혈관 질환, 호흡기 질환, 금연, 신경정신과 질환 등 주요 질환별로 세분해 살펴보면, 모든 질환에서 연평균 20% 내외의 높은 성장이 예상된다.

특히 당뇨, 비만, 심혈관 질환 부문은 20% 이상의 높은 성장률로 디지털 시장의 성장을 견인할 것으로 예상된다.

|

이러한 배경에서 이승민 연구원은 디지털 치료제 산업 육성을 위해 정부와 제약계의 변화가 필요하다고 전망했다.

이 연구원은 "디지털 치료제는 기존에 제대로 관리되지 못했던 만성질환 등의 질병 치료와 관리를 위한 혁신적인 수단을 제공한다"며 "게다가 저렴한 비용으로 제공되어 의료비 부담은 줄이되 의료서비스의 질은 제고된다. 또한 새로운 시장을 형성해 경제성장과 일자리 창출에도 일조할 것"이라고 기대했다.

이어 "향후 디지털 치료제 산업의 성공적인 안착과 지속가능한 성장 기반 마련을 위해 규제 혁신(regulation innovation)을 통한 업계 불확실성 해소, 다양한 이해관계자 간 인센티브 조정(re-alignment) 등의 노력을 기울일 때"라고 제언했다.

세부 방안을 보면, 규제기관은 기술의 특성에 맞는 '맞춤' 규제체계를 마련해 업계의 불확실성을 해소하고 새로운 제품 개발을 촉진해야 한다.

디지털 치료제 등 의료용 소프트웨어(Software as a Medical Device, SaMD)는 제품 사용경험과 피드백을 토대로 코드 수정, 펌웨어 업그레이드 등 지속적인 업데이트가 필요하다.

즉, 소프트웨어의 비단선적(non-linear)이고 나선형 개발(spiral development)의 속성으로 인해 기존 하드웨어 중심의 의료기기에 적용되는 허가체계가 맞지 않다는 것이다.

제품이 업데이트 될 때마다 엄격하고 반복적인 허가 또는 변경허가절차를 거쳐야 한다면 빠른 제품 출시와 판매가 불가능하다. 따라서 소프트웨어의 기술 특성에 맞춘 새로운 규제체계가 필요하다.

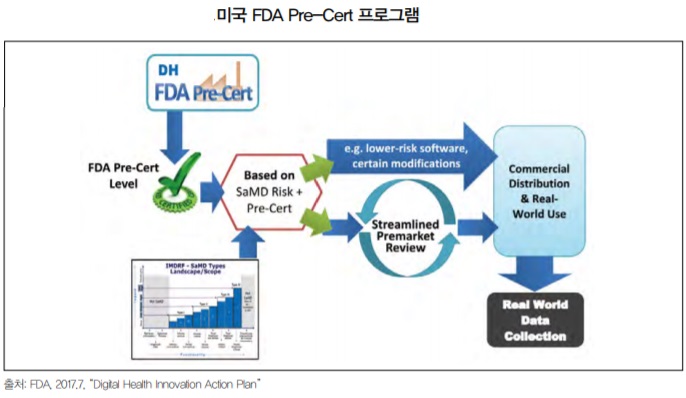

이러한 문제점은 앞서 미국에서도 지속적으로 제기돼 왔는데, 미국 FDA는 2017년 '디지털 헬스케어 혁신 액션플랜(Digital Healthcare Innovation Action Plan)'과 'Pre-Cert 프로그램(Digital Health Software Precertification Pilot Program' 계획을 발표하고, 의료용 소프트웨어는 '제품' 단위가 아니라 '개발사' 단위(firmbased approach)로 규제할 것을 선언, 새로운 실험을 추진 중이다.

|

소프트웨어 제조사를 품질 문화와 조직의 우수성(culture of quality and organizational excellence)을 평가하여 FDA 인증(certification)을 부여하면, 해당업체 제품은 위험도에 따라 허가절차를 생략하거나(저위험, 단순 업그레이드 등) 제출서류 간소화 등 축소된 심사를 거치도록 하여 제품의 빠른 출시를 돕는다는 것이다.

다소 소홀한 제품의 안전성과 유효성에 대한 검증은 개발업체가 제품 출시 이후 수집하는 실시간 데이터(Real World Performance Data, RWPD)를 통해 업체가 지속적으로 관리 하는 형태이다. 이는 Pre-Cert 파일럿 프로젝트를 통해 진행될 예정이다. 2018년 프로그램 설계를 마치고, 2019년부터 시범운영할 계획이다.

그외에 디지털 헬스케어 부문을 담당하는 별도 부서 신설, 새로운 인력충원 계획도 액션플랜 발표 내용에 포함됐다.

한편, 디지털 치료제가 기존 헬스케어 부문에 성공적으로 통합되기 위해서는 의료공급자, 보험자, 제약회사 등 기존의 이해관계자들 간의 인센티브 조정을 위한 노력이 필요하다.

의사 처방과 보험 적용 등의 가능성은 높지만, 이것이 기존 시스템 내에서 충분히 자리매김하려면 의료인과 보험자 등의 의료현장에서의 실질적인 도입이 필요하다.

먼저 의료공급자 친화적인(provider-oriented) 제품 개발을 통해 의료현장에서의 디지털 치료제 도입을 촉진해야 한다. 의료인 등 의료공급자는 시간 부족에 시달린다. 디지털 치료제 제품을 통해 수집된 걸러지지 않은 다량의 데이터는 오히려 진료 효율을 떨어뜨릴 수 있다.

따라서 제품 설계 시 의료인에게 “필요한 목적을 위해, 필요한 시간에, 필요한 정보만을(the right information, at the right time, for the right purpose) 제공하는 시스템 개발을 우선시해야 한다는 제언이다.

보험자의 경우, 업체는 디지털 치료제 도입을 다른 특정가능하고 경제적인 효과를 보험자에게 분명히 제시해 수가화를 유도해야 한다. 이를 위해 분명한 치료효과 입증과, 이를 통한 구체적인 비용절감 수치 등이 필요하다.

미국과 같은 사보험 체계에서는 민간 보험사 보험기간 내에 실현가능한 단기적 효과 제시도 필요하다. 만성질환 대상 제품은 대체로 장기적인 예방효과를 내므로 보험 적용이 어려웠으나, 최근 Omada Health사의 결과기반 지불 체계(outcome-based payment model)와 같이 대체 지불제도 개발을 통한 보험 적용도 시도되고 있다(McKinsey, 2018).

마지막으로 제약업계는 디지털 치료제 분야 진출을 통한 다양한 효과를 인식하고 기존 디지털 업체와의 협업이나 독립적인 진출을 확대해야 한다고 제언했다.

디지털 치료제는 R&D 방식, 투자수익률 등이 기존 신약개발과는 확연히 달라 제약업계는 디지털 기술 도입에 소극적이다. 그러나 의약품에 센서 등을 부착하면 복약실태, 효능 등에 대한 실시간 데이터(Real World Data, RWD) 수집할 수 있고, 이는 향후 신약 R&D, 마케팅, 의료현장 치료계획 등을 획기적으로 개선하는 데에 기여할 수 있다는 설명이다.

이승민 연구원은 "국내 디지털 치료제 부문이 아직 가시화되지 않았지만, 미국 등을 중심으로 새로운 시장이 형성되고 이를 뒷받침하기 위한 규제 변화도 분명한 만큼, 우리도 앞선 선진사례에 대한 엄밀한 검토를 통해 새로운 산업의 등장을 미리 준비해야 한다"고 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 제니텍 홍성창 회장,'2026년 한국을 이끌 혁... -

02 "제약바이오산업과, 현장 목소리 신속하고 ... -

03 [신년사] 제약바이오헬스산업 경쟁력 강화 ... -

04 [신년사]"약가 개편 등 위기… 290개 회원사 ... -

05 [신년사] "K-바이오, 추격자 넘어 혁신 주체... -

06 [신년사]革故鼎新(혁고정신), 2026년 제약 ... -

07 ★대상 부산오거리약국 황은경약사 -

08 [신년사] "유통의 가치가 재조명되는 전환의... -

09 [신년사] "행동·실천으로 회원과 함께 여는 ... -

10 [신년사] "환자중심 전문약료로 신뢰받는 병...