국내 첫 디지털 치료제 승인 이후 현황 및 미래 전망 논의

|

디지털 치료제가 만성질환 관리에도 유용하게 쓰일 수 있는 혁신 의료기기인 만큼 국내 시장 활성화를 위해 정부와 전문가의 소통이 원활하게 진행돼야 한다는 제언이 나왔다.

정부는 디지털 치료제가 국내 시장에 잘 안착할 수 있도록 정규 등재 전 단계 임시 제도를 운영하는 등 독려하고 있다면서 지속적으로 노력해나가겠다고 밝혔다.

국내 최대 글로벌 헬스케어 및 의료관광 콘퍼런스인 메디컬코리아 2024가 14일 서울 강남구 코엑스에서 개최됐다.

대한디지털치료학회장인 성균관의대 강북삼성병원 강재헌 교수는 이날 열린 '디지털 치료제의 현재와 미래' 포럼에서 "디지털 치료제는 기존의 화학 약품과 달리 의사가 충분히 (커버)하지 못하는 영역을 도와주는 약이라고 생각한다"면서 "이제 막 시작한 디지털치료제가 시장에서 효능과 안전성을 인정받고 인허가-개발-급여 적용까지 활발히 돼 의료의 많은 영역에서 역할을 할 수 있기를 바란다"고 전했다.

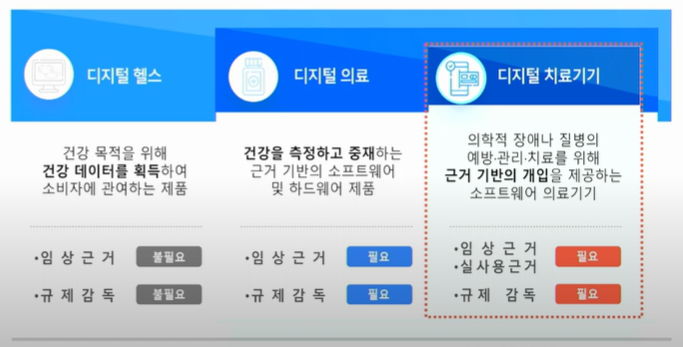

디지털 치료제(DTx, Digital Therapeutics)란, 환자의 건강에 긍정적인 치료 효과를 가진 의학적인 중재를 생성하거나 제공함으로써 질병, 장애, 상태 도는 손상을 치료하거나 완화시키는 건강 소프트웨어를 말한다.

일반적으로 디지털 치료제는, 환자가 사용 대상으로 판단될 경우 처방하고 순응도 모니터링 후 필요할 경우엔 반복 처방될 수 있다.

강 교수는 디지털 헬스에서 임상 근거와 RWD(Real World Data, 실 사용 자료)-RWO(Real World Outcome, 실제 임상 현장 결과)까지 있는 것이 디지털 치료제라고 설명했다. 법적으로 의료기기로 간주되며 안전성-효과성-시판 후 조사를 포함하는 질관리체계를 사용해 제작돼야 한다는 것.

디지털 치료제의 활용에 대해 정부-산업계-학계가 소통하고 함께 고민해야 한다고 강 교수는 강조했다. 그는 "디지털 치료제 개발에 산업계와 학계의 상당한 시간과 비용이 소모되는 만큼 연구-개발 지원이 지속적으로 이뤄져야 하고, 효과성과 안전성 검증을 위해 임상시험을 공격적으로 하는 것도 좋지만 이 과정에서 가이드라인이 잘 형성되고 적절한 평가체계가 만들어져야 한다"고 했다.

또 강 교수는 디지털 헬스케어 활용 목적 중 '건강 및 질병 관리'가 차지하는 비중이 커져왔다는 점에 주목했다. 2015년 전체 디지털 헬스케어에서 72%를 차지한 웰니스 관리에 비해 건강 및 질병 관리는 28%에 불과했지만 점차 늘어 지난 2020년엔 47%까지 비율이 커졌다.

특히, 국내 1,2호 디지털 치료제로 허가받은 웰트나 솜즈처럼 인지행동치료를 이용한 수면 영역 치료 영역은 물론, 당뇨를 비롯한 대사질환과 중독 및 근골격 장애에 소화기 질환 등 까지 시장 잠재력이 있는 게 디지털 치료제라고 강 교수는 강조했다.

그는 "사실상 의료기관에서 환자 치료하는 대부분의 진료 영역이 디지털 치료제에 다 들어갈 수 있다고 생각한다"고 했다. 실제로 우리나라 디지털 치료제 IND(임상시험) 승인 현황을 살펴보면, 2021년부터 지난해까지 거의 모든 영역에서 임상이 진행 중으로 개발 과정에 있다.

|

연세대의대 예방의학교실 신재용 부교수도 현재 수면 장애 치료 중심의 디지털 치료제에서 우울증 등 다양한 분야로 확대되고 있다고 말했다.

지난해 임상시험계획이 승인된 국내 디지털 치료제 제조사만 35개인 만큼, 디지털 치료제 업체와 병원, 환자, 규제기관은 △운영비용 △치료효과 △개인정보 유출 부담 등에 대해 함께 고민해봐야 할 시점인 것.

신 교수는 이어 의료기관과 환자를 연결하는 '플랫폼'의 역할을 강조했다. 그는 "다양한 디지털 치료제를 의사가 처방하고 환자들이 사용할 수 있도록 상호운용성과 확장성을 높일 수 있는 플랫폼이 필요하다"면서 "의료기관 내부의 정보를 외부의 시스템과 연동해 보안에 강해 안전하고 확장 가능하며 상호운영이 가능한 플랫폼"이라고 설명했다.

신 교수는 업체와 병원-환자를 연결할 때, 개인정보 유출이나 본인인증 등 각 과정의 고민되는 지점을 플랫폼으로 해결 가능하다고 보고 있다.

그는 "1차의료기관 뿐 아니라 상급종합병원 등이 EMR(Electronic Medical Record, 전자의무기록) 종류와 상관 없이 모든 데이터가 오갈 수 있도록 하는 걸 목표로 하고 있다"면서 "디지털 치료기기를 통한 정부의 호환이 가능하다면, 정보를 어떻게 주고 받으며, 보상을 어떻게 할 것인가가 가장 큰 허들인데, 플랫폼으로 시작할 수 있다"고 전했다. 이어 웰니스와 PHR 등 개인건강관리 분야는 물론, 향후 디지털 치료기기 뿐 아니라 어떻게 IoMT(Internet of Medical Things)로 플랫폼을 확대해나갈 수 있을 것인지 파악해보도록 하겠다고 덧붙였다.

보건복지부 정성훈 보험급여과장은 "디지털 치료기기는 식약처의 허가를 받은 의료기기인 만큼 뒷받침할 수 있는 제도가 필요하다는 점을 인지하고 있다"면서 "해외 사례를 참고해 디지털 치료제가 국내 시장에 잘 안착해 제 역할을 할 수 있도록 지속적인 노력을 하고 있다"고 밝혔다

-

01 릴리,스벅커피 비용 5불 경구 비만약 출시 '... -

02 동아ST ‘주블리아’, 2026 고객이 가장 추천 ... -

03 상장 제약바이오 3Q 누적 총차입금 평균 16... -

04 이수앱지스, 파브리병 치료제 ‘파바갈’ 페루... -

05 대웅제약, JAK3억제제 반려견 아토피 신약 ‘... -

06 셀트리온,2038년까지 시밀러 41개 출시…ADC... -

07 코어라인소프트,미국 FDA 승인 AI 의료기 글... -

08 마이크로디지탈-파커하니핀,'옵텍' 상업 공... -

09 종근당, 듀피젠트 바이오시밀러 유럽 최초 ... -

10 지노믹트리, 방광암 진단제품 ‘얼리텍-BCD P...