|

글로벌 바이오헬스 시장 진출을 위해 첨단바이오의약품 개발 요구가 커지는 가운데, 재생의료를 둘러싼 한국과 세계 시장의 트렌드가 다소 어긋난다는 지적이 제기됐다. 글로벌 추세에 맞는 체계적인 국내 지원 전략이 필요하다는 제언이다.

범부처재생의료기술개발사업단(KFRM, 이하 사업단)은 최근 발간한 재생의료 브리프 1호 ‘재생의료 최신동향 분석 및 미래전략’에서 이같이 밝혔다.

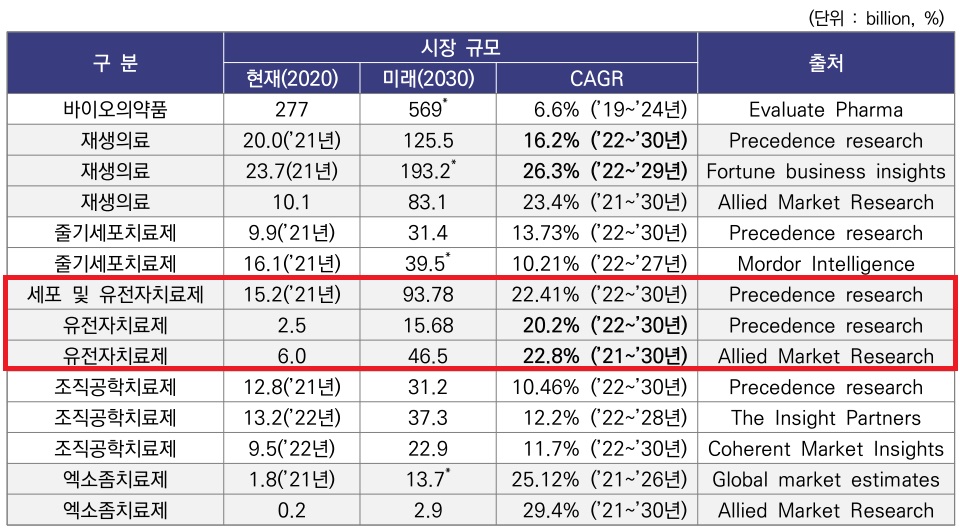

사업단은 글로벌 재생의료 시장이 2019년 229억 달러에서 2030년 1277억 달러까지 연평균 17.45%로 성장할 것으로 내다보면서, 전체 바이오의약품 분야 대비 재생의료 분야 비중도 2020년 7%에서 2030년 10%대까지 지속 상승할 것으로 예측했다.

바이오의약품 시장의 성장률(6.6%) 대비 재생의료 시장 성장률은 높게(16.2%~26.3%) 나타나고 있으며, 특히 유전자치료제 시장 성장률이 가장 높을 것(20.2%~22.8%)으로 전망되고 있다.

그러나 지금까지의 국내 재생의료 R&D 및 산업의 움직임은 글로벌 시장과는 일부 다른 양상을 보인다는 것. 실제로 사업단이 국내 재생의료 분야의 정부 투자 현황을 살펴본 결과, 총 5826개 과제에 1만687억원이 투자됐으며, 분야별로는 △세포치료 3698억원 △유전자치료 2371억원 △조직공학 1508억원 순으로 나타났다. 글로벌 재생의료 시장 전망은 유전자치료제의 시장규모 성장률이 크게 증가할 것으로 예측한 데 반해, 국내 재생의료 R&D 및 시장은 세포치료제 분야에 치중해 있다는 지적이다. 이에 따라 글로벌 기술경쟁력과 세계시장 트렌드에 발 맞춘 체계적인 R&D 지원 전략이 필요하다는 분석이다.

국내 유전자치료제 연구의 한계점도 드러났다. 사업단은 2021년 출범 이후 다양한 첨단바이오의약품 개발 연구를 지원하고 있으나, 유전자치료제 연구의 경우 체외(ex vivo) 연구만 가능하고 암 연구 등도 타 사업과의 중복성 이슈로 지원이 불가능하기 때문. 이로 인해 연구자들은 연구 지원 내용에 대한 혼선을 겪고 있고 재생의료기술 발전을 위한 효율적‧효과적 지원도 어려운 실정이라는 것. 국내 재생의료 산업의 발전과 세계 시장 선도를 위해 R&D 지원 방향에 대한 더 많은 고찰이 필요하다고 보는 이유다.

사업단 관계자는 “최근 응용연구 지원이 강화되는 추세이지만 실질적인 효과가 발생할 때까지는 많은 시간이 소요될 것으로 보인다”며 “사업단 설립 취지가 원천기술에서 치료제‧치료기술개발까지의 과제별 성과 연계를 중시하고 있는 만큼, 사업단이 우수한 기초연구 성과를 단절없이 사업화 성과로 연계할 수 있도록 컨트롤타워로서의 역할을 공고히 해야 한다”고 조언했다.

특히 사업단은 지금이 국내 재생의료 산업이 글로벌 시장과의 경쟁력을 갖출 수 있는 중요한 시기이므로 국내 재생의료 분야 미래상을 기반으로 전략적 투자가 이뤄지도록 하는 노력이 필요하다고 강조했다. 또한 사업단은 우수한 연구성과간 연계 가능성을 높이는 지원 정책이 필요하다고 강조하고 있다. 지난해 미국 국립보건원(NIH)은 기초 연구의 성과 단절을 방지하고 중개 연구를 활성화하기 위해 ARPA-H를 설립했으나, 국내의 경우 유전자치료와 같이 글로벌 시장 확대가 예측되는 분야에선 응용연구 부분 지원이 상대적으로 취약한 것으로 드러나기 때문이다.

-

01 한국콜마, 세계적 화학기업 '바스프' 손잡... -

02 '2000억원' 규모 26년 국가신약개발사업 스... -

03 대한약사회, 건보공단 특사경 도입 '찬성'…... -

04 대한약사회, 대웅제약에 '블록형 거점도매 ... -

05 한올바이오, 오송 특화공장 신축 투자 중단 -

06 한국유니온제약,M&A 공고...'스토킹호스' 방... -

07 IVI-질병관리청, 팬데믹 대응 임상시험검체... -

08 GC녹십자, 코로나19 mRNA 백신 국내 임상 1... -

09 마이크로디지탈, 셀트리온 생산공정에 ‘더... -

10 디앤디파마텍, “FDA의 AI 기반 MASH 조직 분...