뉴스

약사, 평균 임금 8천만원대…4명 중 1명은 ‘비활동인력’

복지부 7일 ‘보건의료인력실태조사’ 결과 발표

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-07-07 20:25 수정 2022.07.07 20:26

|

약사의 연평균 임금이 8,400여만원으로 확인됐다. 또 일하지 않고 쉬는 약사 수는 1만4,000명에 육박했다.

보건복지부는 7일 ‘보건의료인력정책심의위원회’(위원장 이기일 제2차관)에서 보건의료인력 실태조사 결과를 보고했다고 밝혔다.

실태조사는 보건의료인력의 실태 및 특성을 파악하기 위해 보건의료인력지원법 제7조(실태조사)에 따라 3년 주기로 실시하는 것으로, 이번 조사는 2019년 법 시행 이후 실시한 첫 번째 조사로, ‘보건의료인력정책심의위원회’에 통보한 후 공표한다.

실태조사는 한국보건사회연구원(연구책임자 신영석 선임연구위원) 주관으로 복지부 면허‧자격정보와 국민건강보험공단 자격‧부과자료 등 공공데이터를 활용해 총 201만명의 보건의료인력 활동 현황을 파악했다.

또한 공공데이터만으로 파악하기 어려운 근무시간 및 업무량, 직무 어려움 및 근무 만족도 조사를 위해 총 3만3,572명의 보건의료인력을 대상으로 온라인 설문조사를 병행했다.

보건의료인력 실태조사는 공공기관 빅데이터를 원활하게 분석하고 작성된 통계자료가 투명하고 지속적으로 관리될 수 있도록 지난해 통계청 국가승인통계(제117110호)로 지정받은 바 있다.

보건의료인력 면허‧자격 보유자, 10년새 연평균 5.3% 증가

2020년 보건의료인력 면허‧자격등록자 수는 총 200만9,693명으로 2010년 대비 81만2,028명 늘어 연평균 5.3% 증가한 것으로 나타났다.

직종별로는 간호조무사 72만5,356명(36.1%), 간호사 39만1,493명(19.5%), 영양사 14만9,050명(7.4%), 의사 11만5,185명(5.7%) 순으로 분포했다.

또 지난 10년간 가장 많이 늘어난 직종은 32만8,767명이 늘어난 간호조무사, 가장 빨리 증가한 직종은 보건교육사(연평균 19.4%) 및 작업치료사(연평균 15.4%)로 집계됐다.

의료인 수는 지난 10년간 지속적인 증가 추이를 보였다. 의사는 11만5,185명으로 전년대비 3,000명, 2010년 대비 3만45명 늘어 연평균 3.1%, 치과의사는 2만9,419명으로 전년대비 767명, 2010년 대비 7,336명 늘어 연평균 2.9% 증가했다.

한의사는 2만3,946명으로 전년대비 606명, 2010년 대비 7,384명 늘어 연평균 3.8% 늘었고, 약사는 5만6,564명으로 전년대비 1,456명, 2010년 대비 1만2,992명 늘어 연평균 2.6% 증가했다.

간호사는 39만1,493명으로 전년대비 2만3명, 2010년 대비 15만4,498명 늘어 연평균 5.1% 늘어났다.

활동자 수 연평균 6.4% 증가…근로활동 안하는 약사, 전체 약사의 25%

2020년 보건의료인력 활동자 수는 총 132만835명으로, 2010년 대비 60만6,733명 늘어 연평균 6.4% 증가한 것으로 확인됐다.

직종별로는 간호조무사 40만6,239명(30.8%), 간호사 28만5,097명(21.6%), 의사 10만6,204명(8.0%) 순으로 분포했다. 지난 10년간 가장 많이 늘어난 직종은 22명 증가한 간호조무사이고, 보건교육사는 가장 빨리 증가(연평균 16.1%)한 것으로 나타났다.

2020년 활동률(전체 면허‧자격자 중 활동 인력 비율)은 65.7%로 2010년 활동률보다 6.1%p 증가해 보건의료 자격‧면허 보유자가 과거보다 더 적극적으로 요양기관이나 비요양기관에서 활동하는 것으로 나타났다.

간호사의 2020년 활동율은 72.8%로 2010년 활동율(67.8%)보다 5.0%p 증가했다. 간호사 부족 원인 중 하나인 유휴 간호사 문제도 일부 개선되고 있는 셈이다.

한편 비활동인력 수는 총 68만8,858명으로, 전체 면허‧자격자의 34.3%는 특별한 근로활동을 하지 않은 것으로 분석됐다.

특히 약사의 비활동인력은 1만3,897명으로, 전체 약사의 24.6%를 차지해 주요 5개 직종 중 가장 비중이 큰 것으로 확인됐다.

의사의 비활동인력은 8,981명으로 전체 의사의 7.5%, 치과의사의 비활동인력은 2,964명으로 전체 치과의사의 10.1%, 한의사의 비활동인력은 2,618명으로 전체 한의사의 10.9%, 간호사의 비활동인력은 10만6,396명으로 전체 간호사의 27.2%를 차지한 것으로 집계됐다.

이어 조산사(54.8%), 안경사(48.2%), 영양사(45.6%), 간호조무사(44.0%), 치과기공사(40.9%) 직종은 비활동 비율이 매우 높게 조사됐다.

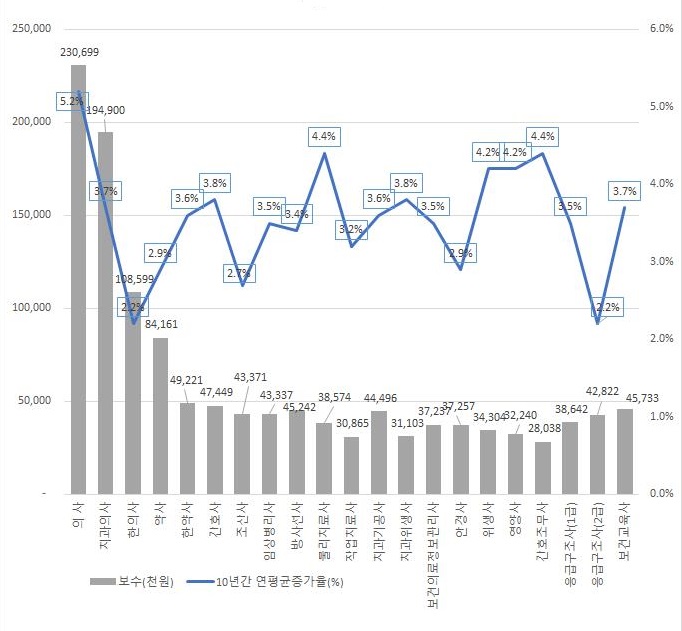

임금 수준, 의사 2억원 넘었다…간호조무사 가장 낮아

요양기관 근무 보건의료인력 중 임금 수준이 가장 높은 직종은 의사로 연평균 임금은 2억3,069만9,494원으로 조사됐다. 이어 치과의사 1억9,489만9,596원, 한의사 1억859만9,113원, 약사 8,416만1,035원, 한약사 4,922만881원, 간호사 4,744만8,594원 순으로 나타났다.

반면 임금 수준이 가장 낮은 직종은 간호조무사로 연평균 임금은 2,803만7,925원이었으며, 방사선사, 치과기공사, 임상병리사, 응급구조사(2급)의 임금 수준은 유사했다.

10년간 임금이 가장 빠르게 증가한 직종은 의사로 연평균 증가율이 5.2%인 반면, 한의사(2.2%)와 응급구조사 2급(2.2%)는 가장 적게 증가한 것으로 확인됐다.

다만 의사(△2.3%), 치과의사(△2.1%), 한의사(△6.4%), 약사(△0.7%)는 2019년 대비 2020년의 임금이 줄었으며 이는 코로나19 영향으로 일시적으로 의료이용이 감소한 것이 원인으로 추정된다.

의사와 치과의사, 한의사의 경우 개원의 임금이 봉직의 임금보다 높고, 남성의 임금이 여성 임금보다 높게 조사됐다.

의사의 경우 개원의 2억9,428만2,306원, 봉직의 1억8,539만558원으로 봉직의가 개원의 임금의 63.0% 수준으로 격차는 1억889만1,748원으로 집계됐다.

성별로는 남자 의사의 연평균 임금이 2억4,825만3,152원, 여성 의사의 연평균 임금이 1억7,286만6,111원으로 남성 의사의 약 69.6% 수준으로 확인됐다.

치과의사의 경우 개원의 2억1,148만9,263원, 봉직의 1억2,147만1,337원으로 봉직의가 개원의 임금의 57.4% 수준으로 격차는 9,001만7,926원이다.

성별로는 2020년 기준, 남성의 평균 임금이 2억886만8,244원이며 여성 치과의사의 연평균 임금이 1억4,594만5,029원으로 남성 치과의사의 약 69.9% 수준이었다.

한의사의 경우 개원의 1억1,621만1,162원, 봉직의 838만8,549원으로 봉직의가 개원의 임금의 74.3% 수준으로 격차는 2,982만2,613원이다.

성별로는 2020년 기준, 남성의 평균 임금이 1억1,266만2,445원, 여성 한의사의 연평균 임금이 9,081만2,122원으로 남성 한의사의 약 80.6% 수준이었다.

약사, 남성이 여성보다 주당 8시간 더 일해

약사의 경우 응답자는 1,366명으로 이 중 요양기관 근무약사는 1,043명(76.4%), 비요양기관 근무 약사는 223명(16.3%)으로 확인됐다.

요양기관 근무 약사의 정규직 비율은 90.0%로 비요양기관(86.5%)보다 높았다.

1주일간 평균 근무시간은 50.4시간으로, 성별로는 남성이 55.6시간, 여성이 47.3시간을 근무해 남성 약사가 여성보다 주당 8.6시간을 많이 근무하는 것으로 나타났다.

소재지별로는 읍면지역 52.6시간, 중소도시 50.8시, 대도시 약사는 49.8시간을 근무하는 것으로 분석됐다.

직역별로는 개국약사가 58.1시간. 약국 근무약사가 42.5시간, 의료기관 근무약사가 41.6시간을 근무했다.

약사의 ‘직무상 어려움’을 묻는 질문에는 근무 현장 및 상황에 따라 응답 차이를 보였다.

개국 약사는 ‘전문성 및 기술 부족’(3.48점), ‘전문직으로서의 자부심 결여’(3.14점), ‘환자 및 보호자와의 갈등’(2.97점) 순이었으며, 약국근무 약사는 ‘환자 및 보호자와의 갈등’(3.44점), ‘육체적 소진’(3.39점), ‘정신적 소진’(3.31점) 순이었다. 병원근무 약사는 ‘육체적 소진’(3.22점), ‘과중한 업무량’(3.06점), ‘열악한 근무 환경’(2.98점) 순으로 나타났다.

이직 경험에 대해서는 개국 약사 50.3%, 근무 약사 68.0%가 있다고 응답했고, 평균 이직 횟수는 개국 약사 3.59회, 근무 약사 3.21회로 나타났다.

‘1년 이내 이직 계획이 있다’라고 응답한 비율은 개국 약사 10.7%, 근무 약사 24.1%로 조사됐다.

이직계획 사유는 개국 약사의 경우 ‘경영상 어려움(27.1%)이 가장 높고 근무 약사의 경우는 낮은 보수(14.0%)’를 첫 번째 사유로 꼽았다.

개국 약사의 경우 직무 만족도가 가장 높은 항목은 ‘동료(직원) 과의 관계’(3.60점)이었으며, ‘직업에 대한 자긍심’(3.56점), 업무 성취감(3.47점), 업무 자율성(3.41점) 순으로 높았다.

반면 직무 만족도가 상대적으로 떨어지는 문항은 ‘근로시간’(2.42점)과 ‘노동 강도(2.64점) 등으로 조사됐다.

약국 근무 약사는 직업 자긍심(3.50)과 고용안정(3.48점)에서 만족도가 높았고, 급여 외의 복리후생(2.57점)과 노무관리(2.85점)에서 낮은 만족도를 보였다.

이번 실태조사 최종 결과는 보기 간편한 통계표의 형태로 가공해 통계청 국가통계포털(kosis.kr), 보건복지부 누리집(mohw.go.kr) 및 보건의료인력지원전문기관 누리집(nhis.or.kr)을 통해 한달 이내에 게시될 예정이다.

복지부 이창준 보건의료정책관은 “이번 실태조사는 복지부의 면허·자격 자료 및 건보공단의 공공데이터를 연계해 빅데이터화한 최신의 보건의료인력실태조사로서 의미를 가진다”며 “향후 실태조사 결과를 통해 근거기반의 과학적 보건의료정책의 기초로 삼는 한편, 연구결과를 투명하게 공개해 연구자, 이해관계자 및 국민들이 자료를 활용할 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

보건복지부는 7일 ‘보건의료인력정책심의위원회’(위원장 이기일 제2차관)에서 보건의료인력 실태조사 결과를 보고했다고 밝혔다.

실태조사는 보건의료인력의 실태 및 특성을 파악하기 위해 보건의료인력지원법 제7조(실태조사)에 따라 3년 주기로 실시하는 것으로, 이번 조사는 2019년 법 시행 이후 실시한 첫 번째 조사로, ‘보건의료인력정책심의위원회’에 통보한 후 공표한다.

실태조사는 한국보건사회연구원(연구책임자 신영석 선임연구위원) 주관으로 복지부 면허‧자격정보와 국민건강보험공단 자격‧부과자료 등 공공데이터를 활용해 총 201만명의 보건의료인력 활동 현황을 파악했다.

또한 공공데이터만으로 파악하기 어려운 근무시간 및 업무량, 직무 어려움 및 근무 만족도 조사를 위해 총 3만3,572명의 보건의료인력을 대상으로 온라인 설문조사를 병행했다.

보건의료인력 실태조사는 공공기관 빅데이터를 원활하게 분석하고 작성된 통계자료가 투명하고 지속적으로 관리될 수 있도록 지난해 통계청 국가승인통계(제117110호)로 지정받은 바 있다.

보건의료인력 면허‧자격 보유자, 10년새 연평균 5.3% 증가

2020년 보건의료인력 면허‧자격등록자 수는 총 200만9,693명으로 2010년 대비 81만2,028명 늘어 연평균 5.3% 증가한 것으로 나타났다.

직종별로는 간호조무사 72만5,356명(36.1%), 간호사 39만1,493명(19.5%), 영양사 14만9,050명(7.4%), 의사 11만5,185명(5.7%) 순으로 분포했다.

또 지난 10년간 가장 많이 늘어난 직종은 32만8,767명이 늘어난 간호조무사, 가장 빨리 증가한 직종은 보건교육사(연평균 19.4%) 및 작업치료사(연평균 15.4%)로 집계됐다.

의료인 수는 지난 10년간 지속적인 증가 추이를 보였다. 의사는 11만5,185명으로 전년대비 3,000명, 2010년 대비 3만45명 늘어 연평균 3.1%, 치과의사는 2만9,419명으로 전년대비 767명, 2010년 대비 7,336명 늘어 연평균 2.9% 증가했다.

한의사는 2만3,946명으로 전년대비 606명, 2010년 대비 7,384명 늘어 연평균 3.8% 늘었고, 약사는 5만6,564명으로 전년대비 1,456명, 2010년 대비 1만2,992명 늘어 연평균 2.6% 증가했다.

간호사는 39만1,493명으로 전년대비 2만3명, 2010년 대비 15만4,498명 늘어 연평균 5.1% 늘어났다.

활동자 수 연평균 6.4% 증가…근로활동 안하는 약사, 전체 약사의 25%

2020년 보건의료인력 활동자 수는 총 132만835명으로, 2010년 대비 60만6,733명 늘어 연평균 6.4% 증가한 것으로 확인됐다.

직종별로는 간호조무사 40만6,239명(30.8%), 간호사 28만5,097명(21.6%), 의사 10만6,204명(8.0%) 순으로 분포했다. 지난 10년간 가장 많이 늘어난 직종은 22명 증가한 간호조무사이고, 보건교육사는 가장 빨리 증가(연평균 16.1%)한 것으로 나타났다.

2020년 활동률(전체 면허‧자격자 중 활동 인력 비율)은 65.7%로 2010년 활동률보다 6.1%p 증가해 보건의료 자격‧면허 보유자가 과거보다 더 적극적으로 요양기관이나 비요양기관에서 활동하는 것으로 나타났다.

간호사의 2020년 활동율은 72.8%로 2010년 활동율(67.8%)보다 5.0%p 증가했다. 간호사 부족 원인 중 하나인 유휴 간호사 문제도 일부 개선되고 있는 셈이다.

한편 비활동인력 수는 총 68만8,858명으로, 전체 면허‧자격자의 34.3%는 특별한 근로활동을 하지 않은 것으로 분석됐다.

특히 약사의 비활동인력은 1만3,897명으로, 전체 약사의 24.6%를 차지해 주요 5개 직종 중 가장 비중이 큰 것으로 확인됐다.

의사의 비활동인력은 8,981명으로 전체 의사의 7.5%, 치과의사의 비활동인력은 2,964명으로 전체 치과의사의 10.1%, 한의사의 비활동인력은 2,618명으로 전체 한의사의 10.9%, 간호사의 비활동인력은 10만6,396명으로 전체 간호사의 27.2%를 차지한 것으로 집계됐다.

이어 조산사(54.8%), 안경사(48.2%), 영양사(45.6%), 간호조무사(44.0%), 치과기공사(40.9%) 직종은 비활동 비율이 매우 높게 조사됐다.

임금 수준, 의사 2억원 넘었다…간호조무사 가장 낮아

요양기관 근무 보건의료인력 중 임금 수준이 가장 높은 직종은 의사로 연평균 임금은 2억3,069만9,494원으로 조사됐다. 이어 치과의사 1억9,489만9,596원, 한의사 1억859만9,113원, 약사 8,416만1,035원, 한약사 4,922만881원, 간호사 4,744만8,594원 순으로 나타났다.

반면 임금 수준이 가장 낮은 직종은 간호조무사로 연평균 임금은 2,803만7,925원이었으며, 방사선사, 치과기공사, 임상병리사, 응급구조사(2급)의 임금 수준은 유사했다.

10년간 임금이 가장 빠르게 증가한 직종은 의사로 연평균 증가율이 5.2%인 반면, 한의사(2.2%)와 응급구조사 2급(2.2%)는 가장 적게 증가한 것으로 확인됐다.

다만 의사(△2.3%), 치과의사(△2.1%), 한의사(△6.4%), 약사(△0.7%)는 2019년 대비 2020년의 임금이 줄었으며 이는 코로나19 영향으로 일시적으로 의료이용이 감소한 것이 원인으로 추정된다.

의사와 치과의사, 한의사의 경우 개원의 임금이 봉직의 임금보다 높고, 남성의 임금이 여성 임금보다 높게 조사됐다.

의사의 경우 개원의 2억9,428만2,306원, 봉직의 1억8,539만558원으로 봉직의가 개원의 임금의 63.0% 수준으로 격차는 1억889만1,748원으로 집계됐다.

성별로는 남자 의사의 연평균 임금이 2억4,825만3,152원, 여성 의사의 연평균 임금이 1억7,286만6,111원으로 남성 의사의 약 69.6% 수준으로 확인됐다.

치과의사의 경우 개원의 2억1,148만9,263원, 봉직의 1억2,147만1,337원으로 봉직의가 개원의 임금의 57.4% 수준으로 격차는 9,001만7,926원이다.

성별로는 2020년 기준, 남성의 평균 임금이 2억886만8,244원이며 여성 치과의사의 연평균 임금이 1억4,594만5,029원으로 남성 치과의사의 약 69.9% 수준이었다.

한의사의 경우 개원의 1억1,621만1,162원, 봉직의 838만8,549원으로 봉직의가 개원의 임금의 74.3% 수준으로 격차는 2,982만2,613원이다.

성별로는 2020년 기준, 남성의 평균 임금이 1억1,266만2,445원, 여성 한의사의 연평균 임금이 9,081만2,122원으로 남성 한의사의 약 80.6% 수준이었다.

약사, 남성이 여성보다 주당 8시간 더 일해

약사의 경우 응답자는 1,366명으로 이 중 요양기관 근무약사는 1,043명(76.4%), 비요양기관 근무 약사는 223명(16.3%)으로 확인됐다.

요양기관 근무 약사의 정규직 비율은 90.0%로 비요양기관(86.5%)보다 높았다.

1주일간 평균 근무시간은 50.4시간으로, 성별로는 남성이 55.6시간, 여성이 47.3시간을 근무해 남성 약사가 여성보다 주당 8.6시간을 많이 근무하는 것으로 나타났다.

소재지별로는 읍면지역 52.6시간, 중소도시 50.8시, 대도시 약사는 49.8시간을 근무하는 것으로 분석됐다.

직역별로는 개국약사가 58.1시간. 약국 근무약사가 42.5시간, 의료기관 근무약사가 41.6시간을 근무했다.

약사의 ‘직무상 어려움’을 묻는 질문에는 근무 현장 및 상황에 따라 응답 차이를 보였다.

개국 약사는 ‘전문성 및 기술 부족’(3.48점), ‘전문직으로서의 자부심 결여’(3.14점), ‘환자 및 보호자와의 갈등’(2.97점) 순이었으며, 약국근무 약사는 ‘환자 및 보호자와의 갈등’(3.44점), ‘육체적 소진’(3.39점), ‘정신적 소진’(3.31점) 순이었다. 병원근무 약사는 ‘육체적 소진’(3.22점), ‘과중한 업무량’(3.06점), ‘열악한 근무 환경’(2.98점) 순으로 나타났다.

이직 경험에 대해서는 개국 약사 50.3%, 근무 약사 68.0%가 있다고 응답했고, 평균 이직 횟수는 개국 약사 3.59회, 근무 약사 3.21회로 나타났다.

‘1년 이내 이직 계획이 있다’라고 응답한 비율은 개국 약사 10.7%, 근무 약사 24.1%로 조사됐다.

이직계획 사유는 개국 약사의 경우 ‘경영상 어려움(27.1%)이 가장 높고 근무 약사의 경우는 낮은 보수(14.0%)’를 첫 번째 사유로 꼽았다.

개국 약사의 경우 직무 만족도가 가장 높은 항목은 ‘동료(직원) 과의 관계’(3.60점)이었으며, ‘직업에 대한 자긍심’(3.56점), 업무 성취감(3.47점), 업무 자율성(3.41점) 순으로 높았다.

반면 직무 만족도가 상대적으로 떨어지는 문항은 ‘근로시간’(2.42점)과 ‘노동 강도(2.64점) 등으로 조사됐다.

약국 근무 약사는 직업 자긍심(3.50)과 고용안정(3.48점)에서 만족도가 높았고, 급여 외의 복리후생(2.57점)과 노무관리(2.85점)에서 낮은 만족도를 보였다.

이번 실태조사 최종 결과는 보기 간편한 통계표의 형태로 가공해 통계청 국가통계포털(kosis.kr), 보건복지부 누리집(mohw.go.kr) 및 보건의료인력지원전문기관 누리집(nhis.or.kr)을 통해 한달 이내에 게시될 예정이다.

복지부 이창준 보건의료정책관은 “이번 실태조사는 복지부의 면허·자격 자료 및 건보공단의 공공데이터를 연계해 빅데이터화한 최신의 보건의료인력실태조사로서 의미를 가진다”며 “향후 실태조사 결과를 통해 근거기반의 과학적 보건의료정책의 기초로 삼는 한편, 연구결과를 투명하게 공개해 연구자, 이해관계자 및 국민들이 자료를 활용할 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 에이프로젠, 파멥신 PMC-309 독점적 개발 및... -

02 코오롱생명과학·바이오텍, ISO 37001·37301... -

03 강스템바이오텍, 유상증자 주주 청약률 103.... -

04 천연·유기농화장품 정부 인증 폐지…표시·광... -

05 온코닉테라퓨틱스,중국 파트너사서 5백만불... -

06 파멥신,에이프로젠과 면역항암제 'PMC-309'... -

07 현대바이오, '가짜내성 타깃 페니트리움-화... -

08 동아ST, 스텔라라 바이오시밀러 ‘이뮬도사’ ... -

09 온라인 플랫폼 유통 가품 10개 중 1개가 화장품 -

10 콜마비앤에이치, 2분기 영업익 37%↑…첫 중간...