뉴스

2021년 바이오벤처 51곳‧제약사 10곳, 신약개발 지원받아

국가신약개발재단, 15일 ‘2021년 KDDF 선정과제 분석’ 발표

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-02-16 06:00 수정 2022.02.16 06:11

|

지난해 바이오벤처 51개 기관과 제약기업 10개 기관이 정부로부터 지원을 받고 신약개발에 매진한 것으로 나타났다.

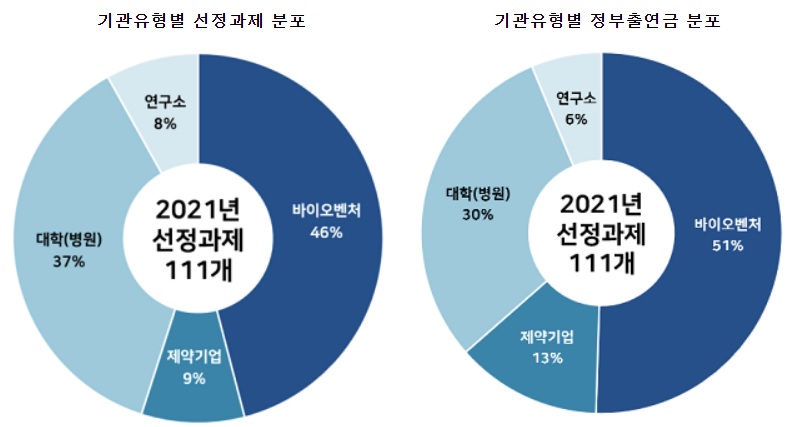

국가신약개발재단(KDDF)은 ‘2021년 KDDF 선정과제 분석’을 통해 “2021년 선정과제 111개 중 주관기관 유형별 분포는 바이오벤처가 46%, 대학 및 연구소가 45%, 제약기업이 9%를 차지했다”고 15일 밝혔다.

재단에 따르면 지난해 선정과제 중 바이오밴처의 접수 과제 수가 전체 접수과제의 절반 이상을 차지했다. 이에 대해 재단은 RFP(제안요청서)에서 세부사업별 주관기관의 자격에 제한을 둔 결과로 해석했다. 제약기업의 경우 지원한 과제 수는 33개로 적은 반면 이 중 10개 과제가 선정돼 선정율은 높았다.

재단은 기관유형별 정부출연금 예산 분포 또한 선정과제 분포도와 유사하게 나타났다고 분석했다.

바이오벤처나 제약기업의 정부출연금 비중은 과제 수 분포대비 상대적으로 높았는데, 이는 과제당 단가가 상대적으로 높은 비임상‧임상 과제를 수행했기 때문으로 분석됐다.

개발단계별로는 Discovery(유효~후보) 단계가 75%, 비임상 이후의 development 단계는 25%를 차지한 것으로 확인됐다.

정부출연금을 기준으로 한 분포에서는 과제당 연구비 소요가 높은 비임상 및 임상 과제의 분포가 증가했으나, Discovery 단계에 대한 예산은 57% 배정했다.

유효단계의 경우, 목표가 선도물질 도출로 선도단계와 동일하고 연구기간이 평균 1년 추가되는 만큼 이에 따라 상대적으로 과제당 높은 단가를 보여줬다.

물질별로는 저분자가 46%로 가장 많았고, 항체 등 바이오의약품이 44%, 펩타이드와 기타가 10%의 분포를 나타냈다. 타깃과 기전이 명확한 항체 과제의 경우 선정률이 가장 높았던 반면, 천연물(식물추출물)의 선정과제는 없었다. 이는 글로벌 신약개발을 목표로 하는 사업 특성상 이 기준에 부합하는 과제가 부족했던 것으로 판단된다.

물질 종류에 따른 정부출연금 예산 분포 역시 과제 수 분포와 차이가 거의 없는 것으로 확인됐다.

실제 개발비용은 물질 종류에 따라 달라질 수 있고, RFP에서 실질적으로 필요한 연구비를 제안하도록 하고 있으나, 개발단계별 연구비 가이드라인을 제시함에 따라 대부분의 과제들은 이를 기준으로 제안하는 경향이 보였다는 것이다.

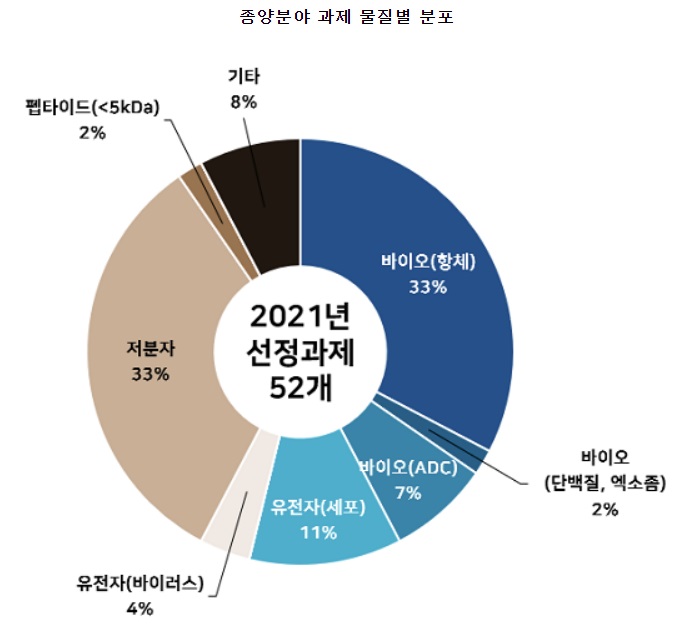

적응증별로는 종양이 47%, 대사질환 13%, 면역질환 10% 순으로 선정된 것으로 나타났다. 평균 선정률은 19%로, 질환분야에 따라 12~33%의 선정율을 보였다. 감염분야의 경우, RFP상 지원 범위에 해당하지 않아 선정에서 제외됐다.

선정과제 수 분포도 대비, 적응증별 정부출연금 분포도는 유사하게 확인됐다. 질환분야에 따라 상이한 개발비가 소요되지만, 대부분의 과제비가 RFP의 가이드라인으로 제시된 연구비 규모를 기준으로 제안됐다.

재단은 “선정과제 중 종양분야의 경우 바이오벤처의 선정비율(54%)이 전체과제의 바이오벤처 선정비율인 46%보다 높았고, 항체 및 ADC의 비율은 40%로 다수를 차지했다”며 “개발단계에 있어서는 전체 평균 대비 큰 차이를 보이지 않았다”고 전했다.

이어 “대사질환 과제는 대학(병원) 과제가 60%로 높은 분포도를 보였고, 개발단계에서 선정된 비임상 과제는 없었으며, 유효~후보까지인 Discovery 단계는 87%로 대다수를 차지했다”며 “물질은 저분자로 개발하는 과제가 60%로 나타났다”고 분석했다.

마지막으로 면역질환 과제의 64%는 주관기관이 바이오벤처였으며, 단계별로는 전체의 82%가 Discovery 단계였고, 물질별로는 저분자 과제가 82%로 다수를 차지했다.

국가신약개발재단(KDDF)은 ‘2021년 KDDF 선정과제 분석’을 통해 “2021년 선정과제 111개 중 주관기관 유형별 분포는 바이오벤처가 46%, 대학 및 연구소가 45%, 제약기업이 9%를 차지했다”고 15일 밝혔다.

재단에 따르면 지난해 선정과제 중 바이오밴처의 접수 과제 수가 전체 접수과제의 절반 이상을 차지했다. 이에 대해 재단은 RFP(제안요청서)에서 세부사업별 주관기관의 자격에 제한을 둔 결과로 해석했다. 제약기업의 경우 지원한 과제 수는 33개로 적은 반면 이 중 10개 과제가 선정돼 선정율은 높았다.

재단은 기관유형별 정부출연금 예산 분포 또한 선정과제 분포도와 유사하게 나타났다고 분석했다.

바이오벤처나 제약기업의 정부출연금 비중은 과제 수 분포대비 상대적으로 높았는데, 이는 과제당 단가가 상대적으로 높은 비임상‧임상 과제를 수행했기 때문으로 분석됐다.

개발단계별로는 Discovery(유효~후보) 단계가 75%, 비임상 이후의 development 단계는 25%를 차지한 것으로 확인됐다.

정부출연금을 기준으로 한 분포에서는 과제당 연구비 소요가 높은 비임상 및 임상 과제의 분포가 증가했으나, Discovery 단계에 대한 예산은 57% 배정했다.

유효단계의 경우, 목표가 선도물질 도출로 선도단계와 동일하고 연구기간이 평균 1년 추가되는 만큼 이에 따라 상대적으로 과제당 높은 단가를 보여줬다.

물질별로는 저분자가 46%로 가장 많았고, 항체 등 바이오의약품이 44%, 펩타이드와 기타가 10%의 분포를 나타냈다. 타깃과 기전이 명확한 항체 과제의 경우 선정률이 가장 높았던 반면, 천연물(식물추출물)의 선정과제는 없었다. 이는 글로벌 신약개발을 목표로 하는 사업 특성상 이 기준에 부합하는 과제가 부족했던 것으로 판단된다.

물질 종류에 따른 정부출연금 예산 분포 역시 과제 수 분포와 차이가 거의 없는 것으로 확인됐다.

실제 개발비용은 물질 종류에 따라 달라질 수 있고, RFP에서 실질적으로 필요한 연구비를 제안하도록 하고 있으나, 개발단계별 연구비 가이드라인을 제시함에 따라 대부분의 과제들은 이를 기준으로 제안하는 경향이 보였다는 것이다.

|

선정과제 수 분포도 대비, 적응증별 정부출연금 분포도는 유사하게 확인됐다. 질환분야에 따라 상이한 개발비가 소요되지만, 대부분의 과제비가 RFP의 가이드라인으로 제시된 연구비 규모를 기준으로 제안됐다.

재단은 “선정과제 중 종양분야의 경우 바이오벤처의 선정비율(54%)이 전체과제의 바이오벤처 선정비율인 46%보다 높았고, 항체 및 ADC의 비율은 40%로 다수를 차지했다”며 “개발단계에 있어서는 전체 평균 대비 큰 차이를 보이지 않았다”고 전했다.

이어 “대사질환 과제는 대학(병원) 과제가 60%로 높은 분포도를 보였고, 개발단계에서 선정된 비임상 과제는 없었으며, 유효~후보까지인 Discovery 단계는 87%로 대다수를 차지했다”며 “물질은 저분자로 개발하는 과제가 60%로 나타났다”고 분석했다.

마지막으로 면역질환 과제의 64%는 주관기관이 바이오벤처였으며, 단계별로는 전체의 82%가 Discovery 단계였고, 물질별로는 저분자 과제가 82%로 다수를 차지했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 "알테오젠 이을 신흥강자 떴다" 판 흔드는 ... -

02 메디컬에이아이 '의료 AI' 국가전략기술 확인 -

03 "과학자 2700명 모였다" 한국분자·세포생물... -

04 GC녹십자 창립 58주년, ”도전 정신으로 미래... -

05 싸토리우스, 10월 '바이오 DSP 심포지엄' 개... -

06 K-바이오랩허브사업추진단, 첨단재생의료산... -

07 SK바이오사이언스, 영유아 RSV 예방 항체주... -

08 셀트리온, UEGW 2025서 ‘램시마SC’ 장기 임... -

09 알리코제약, '알듀카정' 앞세워 650억 고... -

10 SK바이오팜, 역대 최대 실적 기틀 마련 미국...