뉴스

콜린알포 급여축소에 '3천억원 처방액' 날아가나

선별급여 적용범위 83%…"향후 재평가에서는 제약계 임상근거 제대로 반영해야"

이승덕 기자 │ duck4775@yakup.com

입력 2020-06-12 06:00 수정 2020.06.12 16:35

치매치료제로 사용되는 콜린알포세레이트 제제의 급여인정 범위가 대폭 축소되면서 전체 처방액 3,500억원의 83%에 해당하는 적응증 영역에 타격이 불가피해졌다.

|

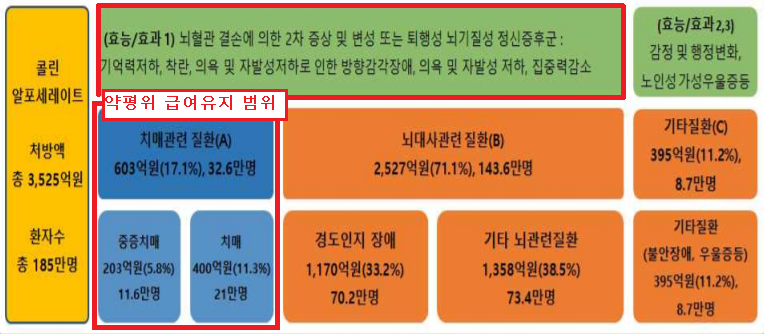

이에 따라 콜린알포세레이트 제제의 △뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군: 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성 저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소(효능효과1) △감정 및 행동변화: 정서불안, 자극과민성, 주위무관심(효능효과2) △노인성 가성우울증(효능효과3) 3개 적응증 중 효능효과1에 해당하는 부분에만 급여유지가 결정된 것이다.

심사평가원 자료에 따르면, 현재 콜린알포세레이트의 처방 환자는 185만명, 총 처방액은 3,525억원으로, 허가범위에 따라 환자 및 처방액을 나눠보면 △치매관련 질환자가 32만6천명(처방액 603억원), △뇌대사관련 질환자가 143만6천명(2,527억원) △기타질환자가 8만7천명(395억원)이다.

그런데 이번에 약평위를 통과한 재평가 결과가 반영되면 치매관련 질환을 제외한 나머지 152만명(처방액 2,922억원)에 대해 선별급여가 적용돼 본인부담금이 늘어나게 되는 것으로, 이는 전체 환자·처방액의 83%를 차지하고 있다.

이에 대해 제약업계 한 관계자는 "콜린알포세레이트 제제의 경우 치매 의약품으로 직접 사용되는 경우보다 뇌기능개선제 등 예방개념으로 많이 처방되고 있었고, 영양제 개념으로 장기처방을 해왔었다"면서 "80%가 넘은 나머지 영역이 전부 날아가는 것은 아니더라도 처방요인이 대폭 줄어들 수 밖에 없다"고 설명했다.

|

보건복지부는 7월까지 약평위 심의 결과를 제약사에 통보하고 고시를 발령할 예정이며, 올해 안에 관련 규정을 개정하고 2021년부터는 급여적정성 재평가 제도화 및 후속 약제 재평가를 추진한다는 계획이다.

향후 기등재 약제 급여 재평가 과정에서도 콜린알포세레이트와 같은 급여축소가 이뤄질 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

약평위 재평가 과정에서 관련 제약사들이 콜린알포세레이트의 효능·효과에 대한 자료와 과거 심사평가원·식품의약품안전처 재평가 결과 및 사회·경제적 비용절감효과까지 폭넓은 자료를 제시했으나 충분히 반영되지 못했다는 이유에서다.

또다른 제약업계 관계자는 "시범사업인 콜린알포세레이트 이후로 여러 급여약에 대한 재평가가 예정돼 있는 상황에서 제2, 제3의 콜린알포세레이트 사태가 나올 수 있다"고 예측했다.

이어 "허가된 적응증은 식약처가 이미 효능과 안전성 기준을 인정해 반영한 것이고, 업계 상황이나 각 회사 제품에 대해 연구결과와 데이터가 있을텐데, 기존 허가 내용이나 추가 연구 등을 제대로 반영한 재평가가 이뤄져야 할 것"이라며 "이후 품목 선정에서 산업계의 충격을 완화하기 위한 합리성이 강화돼야 한다"고 의견을 밝혔다.

[관련기사]

콜린알포세레이트 '급여범위 축소'…바벤시오 급여 인정

2020-06-11 17:49

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 대한약사회, 30일 ‘한약사 문제 해결’ 대정... -

02 미국, 10월 1일부터 의약품 100% 관세 부과.... -

03 콜마비앤에이치 사내이사로 윤상현·이승화 선임 -

04 아이넥스 'ENAD CADx',대장내시경 AI 분야 ... -

05 코스메카코리아, 2년 연속 에코바디스 실버 ... -

06 시지바이오,척추 임플란트 ‘노보맥스 퓨전’ ... -

07 GC녹십자, 단일세포 클로닝 기반 고도화된 ... -

08 신테카바이오-엔바이오스, 암질환 치료제 타... -

09 코스맥스 이경수 회장, 그룹 33년사 담은 ‘... -

10 서울대로 돌아온 리가켐 김용주 대표…"ADC, ...