|

최근 10년간 신약개발 정부 R&D 투자 규모가 4조원에 육박하는 것으로 나타났다. 의약품 종류별로는 ‘신약’에 투자가 집중됐다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 이같은 내용이 담긴 ‘2022년 신약개발 정부 R&D 투자 포트폴리오 분석’을 최근 발간했다.

과학기술기획평가원 생명기초사업센터는 신약개발 분야 정부 R&D 투자의 전략성과 효율성 제고를 위해 2016년 이후 매년 해당 보고서를 발간하고 있다. 신약개발은 개발에 장기간이 소요되고 실패 위험이 높으며, 대상 질환과 의약품 종류도 다양해 전략적‧효율적 투자 필요성이 높기 때문이다. 이번에는 2013년부터 2022년까지 10년간 신약개발 범주에 해당하는 총 1586개 과제에 대한 투자 포트폴리오를 분석했다.

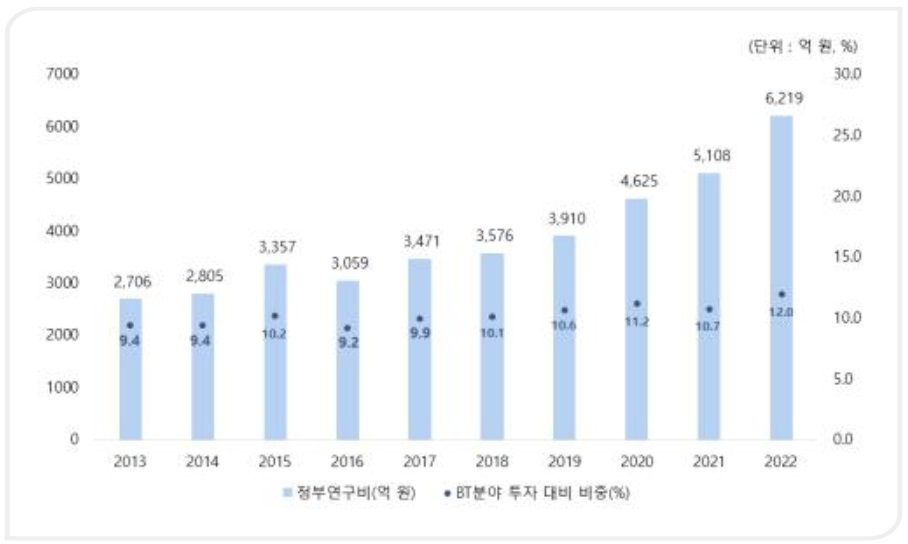

그 결과, 해당 기간 동안 정부는 총 3조8838억원, 연평균 3884억원을 신약개발 R&D에 투자한 것으로 나타났다. 2013년 2706억원에서 2022년 6219억원으로 연평균 9.7% 증가했으며, 바이오 분야 투자는 연평균 6.8% 늘었다.

부처별 투자 규모는 △보건복지부 1조4810억원 △과학기술정보통신부 1조3883억원 △범부처 4581억원 △산업통상자원부 2775억원 순으로 확인됐다. 상위 3개 부처인 복지부‧과기부‧산업부의 투자 총액은 3조1468억원으로 전체 투자의 81%를 차지했다.

2022년 질병관리청의 투자 규모는 전년대비 69.3% 증가해 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이를 제외한 부처별 연평균 증가율은 약 8.3% 수준을 나타냈다. 다만 부처별 바이오 투자 대비 신약개발 투자 비중은 △식품의약품안전처 52.4% △범부처 36.3% △복지부 36.2% △질병청 13.7% △산업부 13.4% 순으로 나타났다.

신약개발 단계별 포트폴리오를 살펴보면, 2022년 6219억원 중 인프라에 가장 많은 1865억원(30%)이 투자됐으며, 그 뒤를 후보물질 도출 및 최적화, 비임상 단계가 이어갔다.

‘인프라’ 중에서는 ‘후보물질 발굴 플랫폼’에 가장 많은 규모인 804억원(43.1%)이 투자됐고, 이어 △전임상 플랫폼 473억원(25.4%) △제도‧정책 142억원(7.6%) △임상 플랫폼 134억원(7.2%) △인‧허가 122억원(6.5%) 순으로 투자가 이뤄졌다.

‘임상 단계’에서는 임상1상에 가장 많은 규모인 306억원(38.7%)을 투자한 것으로 나타났고, 임상2상에는 280억원(35.3%), 임상3상에는 206억원(26%) 순으로 투자가 이뤄졌다.

신약개발 단계의 소분류 기준, 전년대비 투자 규모가 가장 크게 증가한 단계는 인프라에 속한 인력양성(255.2%↑)인 반면, 가장 크게 감소한 단계는 인허가(47.8%↓)로 나타났다.

의약품 종류별로는 투자 규모의 절반 이상이 신약(61.6%)에 집중된 것으로 확인됐다. 신약에는 3830억원이 투자됐으며, 이어 △공통기반기술 1472억원(23.7%) △개량신약 447억원(7.2%) 순으로 투자됐다.

신약의 하위분류에서는 △바이오신약 2637억원(68.9%) △합성신약 996억원(26%) △한약(생약제제) 196억원(5.1%) 순으로 투자가 이뤄졌다.

개량신약은 △바이오베터 407억원(91.9%) △개량신약(합성) 40억원(8.9%) 순으로 지원됐다. 전체 의약품 종류 중 전년대비 투자 규모의 변화가 가장 큰 의약품은 300.9%가 폭증한 바이오베터로 분석됐다.

질환별로는 △감염증 2025억원(409개 과제) △종양질환(혈액암 포함) 1159억원(309개 과제) △퇴행성 뇌질환 296억원(101개 과제) 순으로 투자가 이뤄졌다. 1억원 이하 소규모 과제가 전체 과제에서 차지하는 비중은 17.1%로, 인프라 단계가 22.9%로 가장 높았다. 이어 타깃 발굴 및 최적화 단계가 19.4%, 후보물질 도출 및 최적화 단계가 14.1%, 임상 13.8% 순이었다.

-

01 유현승 시지바이오 대표, 서울대 ‘혁신 동문... -

02 유투바이오, SML메디트리에 전략적 투자…"신... -

03 지노믹트리, 방광암 진단 제품 ‘얼리텍-B’ ... -

04 국내사 관여 ‘키트루다’ 신제형 NSCLC 임상 3상 -

05 젠큐릭스, JPM 헬스케어서 로슈·퀴아젠 등과... -

06 에이비엘바이오, 컴퍼스테라퓨틱스 JPM 헬스... -

07 SK바이오사이언스-사노피, 수막구균 백신 ‘... -

08 케어젠, 프로지스테롤 UAE 약국 등 메디컬 ... -

09 [약업분석] HLB그룹, 종속기업 '열 곳 중 일... -

10 상장 뷰티 기업 2025년 3Q 부채비율 62.53%...