뉴스

“보건의료 ‘비정형’ 데이터, 품질관리 기준 없어…韓이 선도해야”

의료정보학회 김종엽 교수, 보건의료데이터 혁신포럼서 ‘연구목적 데이터 품질기준 마련’ 제언

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2022-04-28 06:00 수정 2022.04.28 10:21

|

비정형 데이터를 포함한 보건의료 연구목적 데이터의 품질 평가‧관리 기준을 마련해 우리나라가 전세계에서 선도적인 역할을 해야 한다는 제언이 나왔다.

보건복지부와 한국보건의료정보원이 지난 27일 개최한 ‘제2차 보건의료데이터 혁신 포럼’에서는 대한의료정보학회 김종엽 건양대학교 의과대학 교수가 ‘보건의료데이터 품질의 정의와 필요성 및 제언’이라는 주제로 기조발표를 하며 이같이 강조했다.

김 교수는 “우리나라 보건의료데이터 구축 현황은 의료데이터 중심병원 데이터 포털을 토대로 상급종합병원 29개, 종합병원 9개, 전문병원 3개, 협조기관 42개로 확인된다”며 “현장에서는 공급기관과 수요기관의 입장 차이가 크다. 공급한 쪽은 데이터 품질이 좋다고 하는 반면, 수요기관은 품질이 기대 이하라고 한다”며 현장의 애로사항을 지적했다.

그는 “한국데이터산업진흥원의 데이터 품질인증은 충분한 역량과 경험을 갖춰 국립암센터와 건강보험심사평가원이 품질평가를 받기도 했다. 문제는 데이터산업진흥원에서 지금까지 해오던 데이터 품질이 DB화가 가능한 데이터라는 점”이라며 “반면 우리가 관심을 갖고 많이 쓰는 데이터는 비정형 데이터로, DB화하기 어렵다는 것”이라고 털어놨다.

그러면서 그는 전자의무기록시스템인증(EMR)의 한계에 대해서도 지적했다. “EMR은 안전하고 체계적인 환자정보 관리를 위한 것이라고 강조하는 것처럼 목적이 다르다”며 “EMR 인증제도에 대해 국민관점, 의료기관 관점, 산업계 관점으로 구분해 설명하고 있는데, 산업계 안에는 EMR 시스템 개발업체가 포함될 뿐 IT로 의료인공지능을 개발하고 싶어하는 업체들은 포함돼 있지 않다”고 말했다.

이어 “구체적으로 전자의무기록 인증 기준인 ▲기능성(62개) ▲상호운용성(10개) ▲보안성(14개)을 보면, 그 어떤 항목에도 데이터의 학습을 위한 부분은 포함돼 있지 않다”며 “지금이라도 빨리 그 부분을 고민해야 한다”고 전했다.

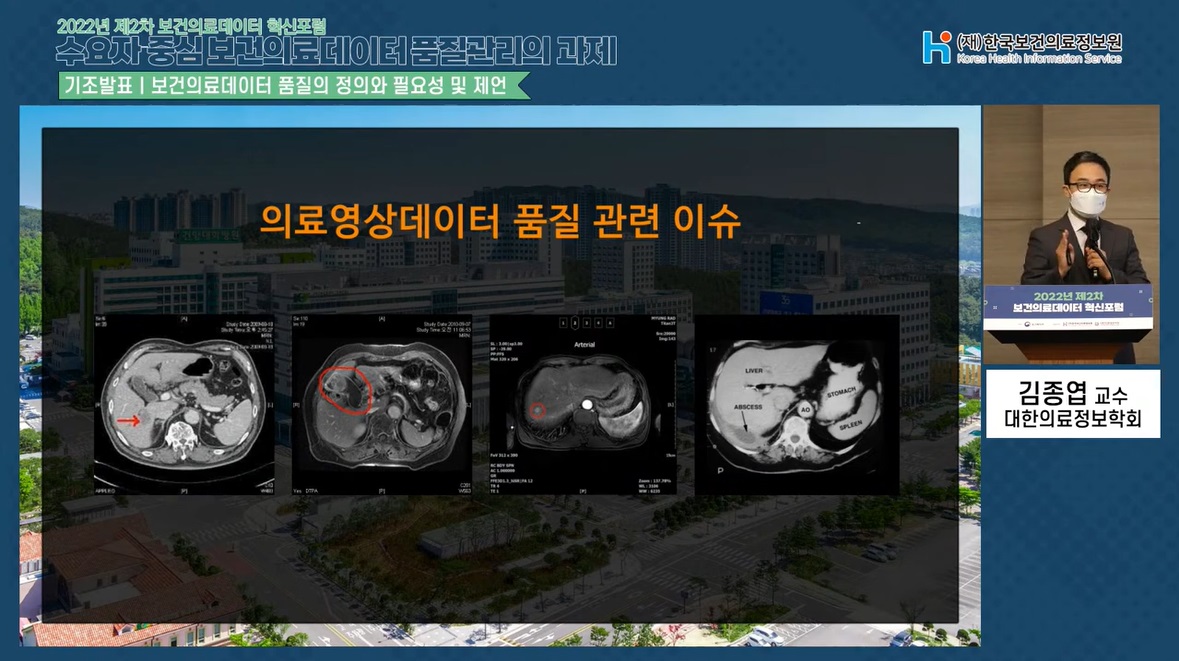

그는 의료영상데이터가 지금까지 그나마 데이터 품질과 관련한 노력을 가장 많이 해왔다면서, 단순히 CT영상의 해상도로만 품질을 평가하는 것이 아닌 정형화할 수 없는 비정형적인 데이터로 품질을 평가해야 한다고 강조했다. 그러면서 의료데이터 품질 기준 마련을 위한 3가지 제언을 내놨다.

그는 “의료기관의 고품질 데이터 생산에 대한 인센티브 체계를 마련해야 한다”며 “앞으로 전향적 데이터를 어떻게 관리해야 하는지가 중요하다. 전향적 데이터를 구축하려면 비용이 들고, 특히 비정형 데이터는 지금까지 병원에서 관리해 온 정형적 데이터보다 훨씬 더 많은 용량을 필요로 한다. 이에 대한 인센티브 체계가 마련되지 않으면 앞으로도 비정형 데이터는 관리할 수 없다”고 언급했다.

이어 “지금 보건의료빅데이터 활용 가이드라인에도 데이터 구축비용이 언급돼 있고, 병원에서 비용을 받을 수 있도록 명시 돼 있다”며 “병원은 진료수익이 아닌 수익을 어떻게 세금처리해야 하는지조차 혼란스러워하는 상황이다. 정부가 이런 점을 나서서 도와줬으면 한다”고 덧붙였다. 여기에 ▲데이터 소유권에 대한 법적 근거 마련 ▲정보 제공에 대한 합리적인 리워드 체계 ▲구독경제 방식의 데이터 유통 고려 등도 필요하다고 강조했다.

두 번째로 그는 의료데이터 특화 품질 검증 지표를 개발해야 한다고 말했다. 이를 통해 비정형 데이터에 대한 품질 기준을 시급히 마련하되, 인공지능 모델 성능 평가에 따른 품질 평가는 지양해야 한다고도 했다. 특히 검사에 따른 품질 기준별 샘플 데이터를 확보하는 것이 무엇보다 필요하다고 강조했다. 참값이 없는 경우 교차 검증 수준에 따른 품질 기준을 정립하는 것도 중요하다고 언급했다.

마지막으로 그는 “의료데이터 품질 검증과 인증기관을 마련해야 한다”며 “의료데이터 품질 검증을 담당하는 중립적 기관의 역할이 요구되며, ISO‧KS같은 국가 차원에서의 품질 기준이 필요하다”고 말했다.

보건복지부와 한국보건의료정보원이 지난 27일 개최한 ‘제2차 보건의료데이터 혁신 포럼’에서는 대한의료정보학회 김종엽 건양대학교 의과대학 교수가 ‘보건의료데이터 품질의 정의와 필요성 및 제언’이라는 주제로 기조발표를 하며 이같이 강조했다.

김 교수는 “우리나라 보건의료데이터 구축 현황은 의료데이터 중심병원 데이터 포털을 토대로 상급종합병원 29개, 종합병원 9개, 전문병원 3개, 협조기관 42개로 확인된다”며 “현장에서는 공급기관과 수요기관의 입장 차이가 크다. 공급한 쪽은 데이터 품질이 좋다고 하는 반면, 수요기관은 품질이 기대 이하라고 한다”며 현장의 애로사항을 지적했다.

그는 “한국데이터산업진흥원의 데이터 품질인증은 충분한 역량과 경험을 갖춰 국립암센터와 건강보험심사평가원이 품질평가를 받기도 했다. 문제는 데이터산업진흥원에서 지금까지 해오던 데이터 품질이 DB화가 가능한 데이터라는 점”이라며 “반면 우리가 관심을 갖고 많이 쓰는 데이터는 비정형 데이터로, DB화하기 어렵다는 것”이라고 털어놨다.

그러면서 그는 전자의무기록시스템인증(EMR)의 한계에 대해서도 지적했다. “EMR은 안전하고 체계적인 환자정보 관리를 위한 것이라고 강조하는 것처럼 목적이 다르다”며 “EMR 인증제도에 대해 국민관점, 의료기관 관점, 산업계 관점으로 구분해 설명하고 있는데, 산업계 안에는 EMR 시스템 개발업체가 포함될 뿐 IT로 의료인공지능을 개발하고 싶어하는 업체들은 포함돼 있지 않다”고 말했다.

이어 “구체적으로 전자의무기록 인증 기준인 ▲기능성(62개) ▲상호운용성(10개) ▲보안성(14개)을 보면, 그 어떤 항목에도 데이터의 학습을 위한 부분은 포함돼 있지 않다”며 “지금이라도 빨리 그 부분을 고민해야 한다”고 전했다.

그는 의료영상데이터가 지금까지 그나마 데이터 품질과 관련한 노력을 가장 많이 해왔다면서, 단순히 CT영상의 해상도로만 품질을 평가하는 것이 아닌 정형화할 수 없는 비정형적인 데이터로 품질을 평가해야 한다고 강조했다. 그러면서 의료데이터 품질 기준 마련을 위한 3가지 제언을 내놨다.

그는 “의료기관의 고품질 데이터 생산에 대한 인센티브 체계를 마련해야 한다”며 “앞으로 전향적 데이터를 어떻게 관리해야 하는지가 중요하다. 전향적 데이터를 구축하려면 비용이 들고, 특히 비정형 데이터는 지금까지 병원에서 관리해 온 정형적 데이터보다 훨씬 더 많은 용량을 필요로 한다. 이에 대한 인센티브 체계가 마련되지 않으면 앞으로도 비정형 데이터는 관리할 수 없다”고 언급했다.

이어 “지금 보건의료빅데이터 활용 가이드라인에도 데이터 구축비용이 언급돼 있고, 병원에서 비용을 받을 수 있도록 명시 돼 있다”며 “병원은 진료수익이 아닌 수익을 어떻게 세금처리해야 하는지조차 혼란스러워하는 상황이다. 정부가 이런 점을 나서서 도와줬으면 한다”고 덧붙였다. 여기에 ▲데이터 소유권에 대한 법적 근거 마련 ▲정보 제공에 대한 합리적인 리워드 체계 ▲구독경제 방식의 데이터 유통 고려 등도 필요하다고 강조했다.

두 번째로 그는 의료데이터 특화 품질 검증 지표를 개발해야 한다고 말했다. 이를 통해 비정형 데이터에 대한 품질 기준을 시급히 마련하되, 인공지능 모델 성능 평가에 따른 품질 평가는 지양해야 한다고도 했다. 특히 검사에 따른 품질 기준별 샘플 데이터를 확보하는 것이 무엇보다 필요하다고 강조했다. 참값이 없는 경우 교차 검증 수준에 따른 품질 기준을 정립하는 것도 중요하다고 언급했다.

마지막으로 그는 “의료데이터 품질 검증과 인증기관을 마련해야 한다”며 “의료데이터 품질 검증을 담당하는 중립적 기관의 역할이 요구되며, ISO‧KS같은 국가 차원에서의 품질 기준이 필요하다”고 말했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 현대바이오 "페니트리움, '가짜내성 제거 기... -

02 GC녹십자 창립 58주년, ”도전 정신으로 미래... -

03 싸토리우스, 10월 '바이오 DSP 심포지엄' 개... -

04 K-바이오랩허브사업추진단, 첨단재생의료산... -

05 SK바이오사이언스, 영유아 RSV 예방 항체주... -

06 셀트리온, UEGW 2025서 ‘램시마SC’ 장기 임... -

07 알리코제약, '알듀카정' 앞세워 650억 고... -

08 SK바이오팜, 역대 최대 실적 기틀 마련 미국... -

09 프로티움사이언스, 누적 수주액 400억원 달... -

10 티앤알바이오팹, 3D 인공장기 대량생산 ‘바...