합창단은 어디에 서 있었을까?

위대한 인물들과 작품들은 평소에도 많은 사람들의 관심을 받으며 사랑받기 마련이지만 그 관심이 더 커지는 시기가 있습니다. ‘탄생 00주년’ 혹은 ‘서거 00주년’처럼 특정한 숫자와 연결되는 해입니다. 최근의 대표적인 예로는 베토벤(L. v. Beethoven, 1770~1827)의 탄생 250주년이었던 2020년을 들 수 있겠습니다.

2024년은 어떤 이들과 작품들에게 더 특별한 해일까요? 올해는 오페라에서 빼놓을 수 없는 이름 푸치니(G. Puccini, 1858~1924)의 서거 100주년이고, 현대음악을 이야기할 때 늘 등장하는 쇤베르크(A. Schönberg, 1874-1951)의 탄생 150주년입니다. 다른 어떤 작품들보다도 교향시 <나의 조국 (Má vlast)>으로 영원히 기억될 스메타나(B. Smetana, 1824~1884)와 교향곡 분야에서 19세기 후반 뚜렷한 족적을 남긴 브루크너(A. Bruckner, 1824~1896)는 올해 탄생 200주년을 맞이하였습니다.

스메타나와 브루크너가 태어난 해의 5월 7일, 빈에서는 많은 이들의 관심 속에 역사적인 작품이 처음으로 울려 퍼졌습니다. 바로 베토벤의 교향곡 제9번 <합창>이었습니다. 본래 기악으로만 연주되던 교향곡에 성악 파트가 대담하게 삽입된 이 작품은 지난 200년 동안 많은 사람들에게 감동을 주었습니다. 앞으로도 그러하겠지요. 셀 수 없을 정도로 많이 공연된 이 작품을 두고 한 가지 질문을 던져보고 싶습니다. “이 작품이 처음 선보였을 때, 합창단은 어디에 서 있었을까요?”

너무 이상한 질문이라는 생각이 들 수도 있습니다. 오늘날 오케스트라와 합창단이 함께 공연할 때 합창단이 오케스트라 뒤편에 자리하는 것은 너무나 당연하게 여겨지니까요. 그러나 만약 <합창 교향곡>의 초연을 본 청중이 오늘날의 공연을 본다면 분명 이렇게 질문할 것입니다. “왜 합창단이 오케스트라 뒤에 있을까요?”

상당히 의아하게 느껴지겠지만, <합창 교향곡>이 초연되었을 때 합창단은 오케스트라 앞에 자리하였습니다. 이에 대한 커다란 힌트는 초연을 준비하는 과정에서 베토벤의 비서였던 쉰들러(A. Schindler, 1795~1864)가 공연 관계자에게 쓴 편지에서 찾아볼 수 있습니다. 그는 “오라토리오 공연에서처럼 큰 규모의 오케스트라를 무대에 배치하는 것이 필요하다”고 썼는데, 여기서 주목해야 하는 단어는 ‘오라토리오’입니다. 왜냐하면 베토벤 당대의 오라토리오 공연에서는 합창단이 오케스트라 앞에 자리했기 때문이지요. 음악학자 바인치얼(S. Weinzierl, 1967~ )은 그의 저서 <베토벤의 공연장소들 (Beethovens Konzerträume), 2002)>에서 오라토리오 공연에서의 이러한 관습이 빈에서 19세기 후반까지 지속되었다고 했습니다. 당대 음악가들의 서술이나 그림, 특히 무대 배치도와 같은 자료들을 보면 이러한 관습이 빈이라는 장소나 오라토리오라는 장르에만 국한된 것이 아님을 알 수 있습니다. 합창단이 오케스트라 앞에 자리한 무대 배치도는 빈과 함께 음악 공연 역사에서 중요한 도시들인 런던, 파리, 뮌헨, 그리고 라이프치히에서의 공연 기록 혹은 오케스트라 관련 자료에서도 찾아볼 수 있지요.

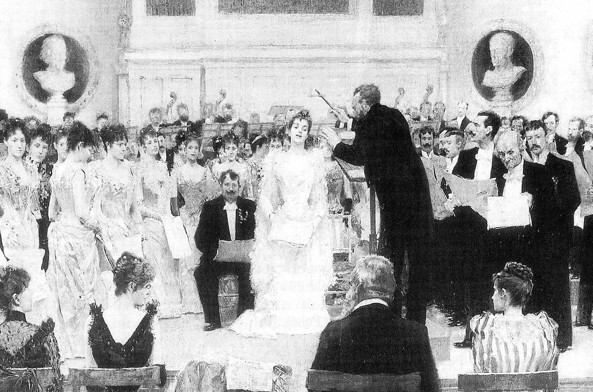

이 관습이 언제까지 지속되었는가를 정확히 제시하는 것은 사실 쉽지 않습니다. 변화가 어느 날을 기점으로 갑자기 이루어지는 것은 아니니까요. 또, 이 관습이 모든 규모의 공연에 일관적으로 적용되었는지를 아는 것도 까다로운 일이겠지요. 적어도 19세기 후반까지는 그 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 라이프치히 게반트하우스 오케스트라의 19세기 후반 무대 배치도나, 지휘자 레비(H. Levi, 1839~1890)가 지휘하는 음악회를 그린 화가 라이네케(R. Reinecke, 1860~1926)의 1890년 작품은 좋은 예입니다 (사진 참조). 이 관습과 관련하여 지휘자 바인가르트너(F. Weingartner, 1863~1942)의 주장도 흥미롭게 읽혀집니다. 1906년 출판된 그의 유명한 저서 <베토벤 교향곡 연주를 위한 제안들(Ratschläge für Aufführungen der Symphonien Beethovens), 1906>에서 그는 <합창 교향곡>을 연주할 때 ‘오라토리오 공연처럼’ 합창단과 오케스트라를 배치하는 것을 비판하였습니다. 그는 합창단이 오케스트라를 뒤에서 감싸듯이 서야 한다고 주장하였지요. 바인가르트너의 주장은 19세기 후반이나 20세기 초까지도 <합창 교향곡> 공연에서 ‘오라토리오식 배치’가 있었다는 것을 방증한다고 해석될 수 있습니다. 만약 그가 오늘날 살았다면, 이런 주장은 굳이 할 필요가 없었겠지요.

|

<합창 교향곡> 초연 당시의 합창단과 오케스트라 배치와 관련하여 또 하나의 흥미로운 점은 그들이 실제 자리한 위치입니다. 이는 초연 장소인 케른트너토어 극장(Kärntnerthortheater)과 관련이 있습니다. 현재의 빈 국립 오페라 극장(Wiener Staatsoper)의 전신이라 할 수 있는 이곳은 이름에서 알 수 있듯이 콘서트홀이 아닌 오페라 극장이었습니다. 오늘날에는 보통 콘서트홀에서 공연되는 <합창 교향곡>이 오페라 극장에서 초연된 이유는 간단했습니다. 당시 빈에는 콘서트홀이 없었기 때문이지요. 당시에 오페라 극장에서 오케스트라 공연이 열릴 때면 오케스트라는 요즘처럼 무대 위에서 연주하는 것이 아니라 오케스트라 피트라고 불리우는 무대보다 낮고 무대와 청중석 사이에 위치한 공간에서 연주하였습니다. 휑한 빈 무대는 커튼으로 가리워졌지요. 오늘날 오페라 극장의 오케스트라 피트는 가장 아래층의 청중석보다 더 낮은 위치에 있지만, 당시에는 같은 높이였습니다.

<합창 교향곡>의 연주에서는 어땠을까요? 오케스트라보다 앞에 위치해야 했던 합창단은 무대 앞 공간, 즉 오케스트라 피트에, 오케스트라는 무대 위에 자리하였다고 합니다. 당대의 오라토리오 공연 방식처럼 말이지요.

과거와 현재를 비교하면 시간의 흐름 속에 나타난 변화를 새삼 실감하게 됩니다. 연주 환경과 관습이 점차 바뀌어 가는 것은 너무도 당연한 것이기에 어느 특정 관습만이 옳다고 주장할 필요는 전혀 없습니다. 하지만, 현재의 방식으로 울려 퍼지는 <합창 교향곡>이 충분히 좋다고 해도 가끔은 사라져버린 옛 관습을 살려 보고픈 생각이 드는 것은 당연한 것이겠지요. 더군다나 올해는 이 작품의 초연 200주년이라는 특별한 해이니까요. 반갑게도 정확히 초연 200주년이 되는 날인 5월 7일, 독일 부퍼탈에서 사라져버린 옛 관습이 재현될 예정이라는 소식이 있습니다. 이 공연에는 이미 2015년 빈에서 합창단을 오케스트라 앞에 배치하여 화제를 모은 바 있는 지휘자 하젤뵈크(M. Haselböck, 1954~ )와 빈 아카데미 오케스트라(Orchester Wiener Akademie)가 참여하지요. 흔히 볼 수 없는 이런 기회가 제공되는 것은 초연 200주년과 같은 특별한 해가 갖는 매력 중 하나가 아닐까 합니다. 언젠가 우리나라에서도 이 관습이 재현되어 보았으면 좋겠습니다.

박병준씨는 음악학자이자 음악칼럼니스트로 오스트리아 그라츠 국립음악대학교에서 비올라를 전공했으며 같은 대학에서 박사학위(음악학)를 취득했다. 현재는 광명 심포니 오케스트라 비올라 수석 연주자로 활동하고 있다.