뉴스

<22> 미국 소송의 증거수집제도 (discovery)

편집부 기자 │ news@yakup.co.kr

입력 수정 최종수정 2021-08-25 15:20

|

국내에서 증거수집제도 (discovery)의 시행이 조만간 (혹은 언젠가는) 이루어질 것으로 보인다. 한국특허청 웹페이지에 소개된 한국형 증거수집제도의 안내에 따르면, 그 주요 도입 배경은 최근 도입된 징벌배상제와 기본 손해액 산정방식의 실효성 제고를 위한 것이고, 국내 증거수집절차가 실효성이 부족하여 국내기업간 소송이 해외에서 제기된 것에 따른 국익 저해의 우려가 있기 때문이라고 한다.

한국형 증거수집제도에 포함된 증거수집방법은 (1) 법원이 지정한 전문가에 의한 사실 조사, (2) 증언녹취, (3) 법원에 의한 자료보전명령을 포함하고 있고, 자료보전명령을 위반하는 경우 벌칙(5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금)이 적용된다고 한다.

증거의 범위나 절차, 그리고 디스커버리 명령을 어겼을 때의 벌칙이 미국 민사소송에서 행해지는 디스커버리의 범위나 절차와 비교하여 큰 차이가 있다.

우선 미국소송의 “discovery” 는 소송의 양 당사자가 trial에서 제시할 증인 및 증거에 관한 정보를 교환하는 절차로서, 서면 질의서 (interrogatories), 문서제시 (document production), 증인녹취 (deposition) 등이 포함된다. 내가 갖고 있는 정보를 내가 수집해서 상대에게 제시하는 문서제시가 디스커버리의 주요 부분을 차지하는 점에서, 한국형 증거수집제도와 그 접근방법이 상이하다. 미국 소송에서는, 소송 초기에 양 당사자들은 소송의 쟁점에 관련성이 있을 수 있는 자료(정보)를 갖고 있는 사람들과 자료(정보)가 존재할 수 있는 장소에 대한 정보를 상대방에게 제공하여야 한다.

문서제시 제도 (document production)

흔히 e-discovery하면 문서제시와 관련되어 있고, 미국특허소송의 비용에서 큰 비중을 차지한다. 그 범위를 보면, 특허침해소송의 경우, 특허침해소송의 대상이 되는 제품 혹은 방법의 개발단계에서부터 시판까지 관련된 모든 연구개발/임상/허가 등과 관련된 모든 사람들의 개인 컴퓨터와 회사의 중앙 컴퓨터에 저장된(혹은 페이퍼 서류로만 저장된) 연구개발기록, 내부보고문서 및 사내 통신문, 외부 통신문 들이 그 대상이 된다. 이들 자료(정보)를 수집하여 모든 페이지를 일련 번호를 매겨 그 문서/정보가 저장되어 있던 컴퓨터/사용자/장소 등의 정보를 기록한다 (preservation). 소송의 이슈와 관련된 정보를 빠짐없이 효율적으로 수집하면서 관련성 없는 정보 들의 포함은 최소화하고, 향후 법정에서 증거로 사용하기 위한 증거능력의 요건을 갖추도록 하기 위한 전략은 회사의 상황이나 증거를 수집하는 vender들의 경험이나 기술에 따라 수립된다. 이들 정보 중 중복된 정보를 제거하고 문서의 페이지마다 일련번호를 부여된 후 (processing), 문서 검토과정을 통해 소송의 이슈와 관련된 정보를 포함하고 있는 지 혹은 privilege 대상인지 등의 여부를 검토 (reviewing)한 후, 관련성 있으면서 privilege protection이 되지 않는 자료들을 각 페이지 별로 metadata 정보 리스트를 만들어 자료와 함께 상대방에게 제시한다 (production). 이 절차에 보통 discovery 전문 회사와 다수의 문서검토자 (document reviewer) 가 수개월에 걸쳐 작업을 하는 것이 보통이다.

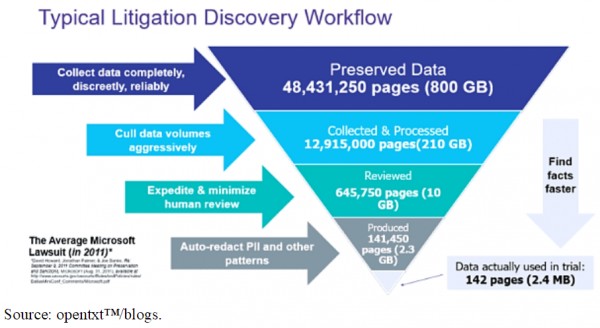

아래 그림은 처음 수집된 자료 들이 각 단계를 거쳐 상대방에게 제시되는 단계에서 그 양이 엄청나게 줄어드는 것을 잘 보여준다. 그리고, 실제 trial에서 사용되는 증거의 양은 극히 적은 것을 알 수 있다.

|

디스커버리는 fact discovery phase 와 expert discovery phase로 나뉘기도 한다. 위에 설명한 문서제시는 fact discovery에 속하고 보통 소송의 초반에 진행 및 완결된다. 상대방에게 받은 자료를 통해 알게 된 정보를 이용하여 expert discovery 및 입증방법 등의 전략을 보완 혹은 변경하기도 한다. 따라서, 어느 경우에든 discovery는 공판 (trial)이 진행되기 전에 종료된다.

위반시 벌칙

문서제시의 경우 나에게 불리하게 사용될 수 있는 내 손안에 있는 증거를 내가 수집하여 상대방에게 넘겨주는 절차이다 보니, 그 실효성에 대하여 의문을 가질 수 바에 없을 것이다. 하지만 법에서는 판사에게 많은 재량권을 주어, 디스커버리 제도가 원래 취지인 양 당사자가 공평하게 소송을 진행할 수 있도록 (fair play) 하고 있다. 판사는 디스커버리 과정 중에 그 범위나 디스커버리 의무 이행 여부 등에 대해 감독하고 조정하는 역할을 한다. 예를 들어 피고 측에서 계속해서 특정 증거의 제시를 거부 또는 지연시키거나 숨긴 것이 발견된 경우, 원고는 판사에게 피고측으로 하여금 해당 증거를 제시하도록 하는 명령을 내릴 것을 요청할 수 있고, 판사가 그런 요청을 받아들여 명령을 내리고, 그 명령이 지켜지지 않은 경우, 여러 벌칙을 가할 수 있다.

예를 들면 원고가 추가적인 입증을 하지 않아도 그 증거를 통해 입증하고자 했던 사실을 피고가 인용한 것으로 하거나 그 사실에 대해서는 다툼을 하지 못하도록 하는 결정을 하거나, 벌금을 물이거나, 혹은 극단적인 경우 디스커버리 명령을 어긴 측에 대해 상대방이 요청한 판결이 적용되도록 하는 default judgement를 내리기도 한다. 디스커버리 위반에 로펌이나 변호사가 관여한 것이 발견되면 (적극적으로 개입한 경우 뿐만 아니라 알면서 묵인하거나 방조한 경우도 포함) 해당 로펌과 변호사에게도 벌칙이 내려질 수 있다.

지난 수년간 미국의 여러 주에서 몇몇 제약회사 및 판매상들을 상대로 제기한 진통 마약의약품 소송이 진행되어 오고 있다 (사건명: In re: National Prescription Opiate Litigation). Allergan, Par, Purdue, Teva, Endo pharmaceutical 등이 피고로 지명된 이 소송들에서, 엔도가 뉴욕 주 소송에서 자사의 불법적인 판촉활동을 한 증거 (이메일, 내부 대화내용, 판매현황 자료 등)을 공판 직전에 검사에게 제시한 것과 관련하여 디스커버리 위반에 따른 벌칙으로, default judgement가 내려질 지에 대한 것이 뉴스거리이다.

엔도는 이미 테네시 주 소송에서도 증거를 제시하지 않은 것 때문에 default judgement를 받은 후 항소법원에서도 패소한 후 약 400억원 (US$ 35 million) 의 배상금을 내는 것으로 협상을 한 바 있는데, 다른 주에서도 디스커버리 위반이 있는 것으로 보고가 되고 있다. 한편, 엔도를 대리하고 있는 로펌 Arnold & Porter도 디스커버리 위반과 관련하여 거짓 진술을 한 것을 이유로 변호사법 위반을 추궁당하고 있어, 별도 로펌을 통해 변호를 받고 있다.

주 정부가 제약회사들을 상대로 한 이 소송은 제약회사들의 과도한 판촉활동이 지난 10년간 크게 증가한 처방 마약의약품 사망률의 원인으로서 공공의 방해 (public nuisance) 에 해당된다고 하는 것을 법리로 하고 있는데, 공판이 계속 진행된다면 배심이 어떤 결정을 내릴 지는 알 수 없는 일이다. 하지만, 이미 Purdue와 존슨앤존슨이 공판을 피하기 위하여 거액의 협상으로 사건을 종료시켰었고, 엔도도 default judgement없이 결국은 협상을 통해 사건을 종결시킬 가능성도 있다.

디스커버리 위반이 고의적으로 일어났는지 혹은 실수로 일어났는지 (여러 주에서 소송이 진행되고 있고 또 지난 20년 간의 자료들을 검토하고 제시하여야 하는 것을 고려하면 실수는 결코 아니라고 확언하기는 어려울 것 같다) 모르지만, 지금 엔도가 처한 상황은 회사의 평판도 실추되고 (민낯의 내부 자료가 공개된 것에 따른) 궁극적으로 불법행위에 대한 책임도 지게 될 수 있는, 얻은 것은 없고 잃기 만 한 상황이라고 보여진다.

한국형 증거수집제도도 그 제도를 위반하면 위반하지 않은 것보다 잃는 것이 많도록 시행되어야 실효성이 있을 것이라고 생각한다. 물론 그 제도가 소송의 당사자 모두에게 공평하게 투명하게 적용되도록 시행되는 것을 전제로 한다면 말이다.

이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

[행정·제도]

우리나라 항생제 소비량, 그리스‧터키 이어 OECD 3위