뉴스

"중국 투자 불확실성 증대…한국 제약바이오 '놓칠 수 없는 기회'"

미국, 중국으로 해외직접투자 1/3 급감·벤처케피털 안정적 투자국으로 이동 중

권혁진 기자 │ hjkwon@yakup.com

입력 2022-06-20 06:00 수정 2022.06.20 09:48

중국의 기술규제 단속, 코로나19 봉쇄정책, 미국 간 패권 다툼, 글로벌 규제기관과 부조화 등에 따라 중국 투자에 대한 불확실성이 증대되고 있다. 투자에 직접적으로 영향을 받는 제약바이오헬스 산업에도 변화가 예고된다.

지난 17일 한국바이오협회에서 '중국 투자에 대한 불확실성 증대' 이슈 보고서를 발표했다. 바이오협회 박봉현 책임연구원과 오기환 센터장은 보고서를 통해 중국에 대한 투자가 다른 국가로 이동함에 따라 한국 기업들에도 투자 유치 기회가 올 수 있다고 전망했다.

지난 17일 한국바이오협회에서 '중국 투자에 대한 불확실성 증대' 이슈 보고서를 발표했다. 바이오협회 박봉현 책임연구원과 오기환 센터장은 보고서를 통해 중국에 대한 투자가 다른 국가로 이동함에 따라 한국 기업들에도 투자 유치 기회가 올 수 있다고 전망했다.

|

▲출처: 한국바이오협회 '중국 투자에 대한 불확실성 증대' 이슈 보고서

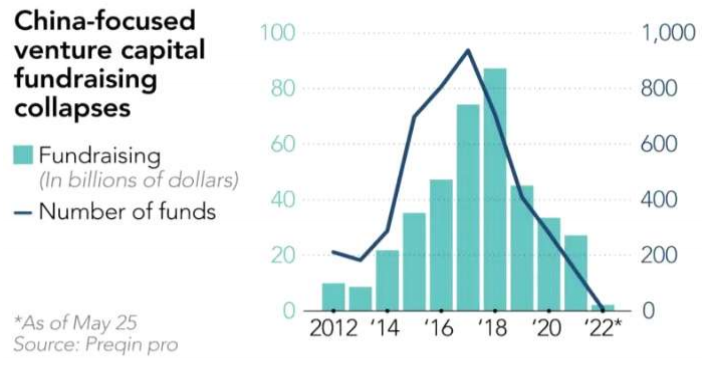

보고서에 따르면 중국에 투자되는 벤처캐피털 자금 조달이 지난 2021년 272억 달러 규모였으나, 2022년 5월 기준 21억 달러로 대폭 감소한 것으로 나타났다. 이와 반대로 인도 및 동남아시아에 투자되는 벤처캐피털 자금은 지난 5월 기준 31억 달러로 집계됐다. 이는 지난해 총 35억 달러에 투자규모에 달하는 금액이다. 중국 투자 감소는 중국의 코로나19 봉쇄정책, 변동성 큰 국가 정책에 따른 것으로 풀이된다.

또한 미국과 중국 간 해외직접투자(FDI)도 감소하는 추세로 나타났다. 지난 2020년 기준, 미국과 중국 간 해외직접투자는 159억 달러로 2009년 이래 최저치를 기록했다. 미국에서 중국으로 직접투자가 2020년 기준, 87억 달러로 2019년 대비 1/3 수준으로 감소했다. 반면 중국에서 미국으로 직접투자는 2019년 63억 달러에서 2020년 72억 달러로 증가세를 보였고, 벤처캐피털 투자는 2019년 23억 달러에서 2020년 32억 달러로 상승한 것으로 나타났다. 제약바이오헬스 분야에 대한 거래는 총 249건의 거래 중 132건으로 나타났다.

그러나 미국이 중국으로 생명공학 기술 유출을 막기 위해 감시와 규제를 강화하면서 중국의 미국 직접투자도 감소할 전망이다. 미국은 투자심사위원회(CFIUS,Committee on Foreign Investment in the United States)의 권한을 강화하고, CFIUS 감시 대상 기술 항목에 바이오기술을 추가했다. 또한 미국 의회에서 자국 기술 보호 및 핵심 공급망 재건을 위해 중국과 일부 국가들에 대한 투자를 제한하는 내용의 투자심사법안을 추진하는 것으로 알려졌다.

또한 중국과 미국 FDA의 조화 불균형도 중국에 대한 생명공학 투자에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있다. 지난 3월 미국 Eli Lilly(일라이 릴리)는 중국 Innovent와 공동 개발한 항 PD-1 항체치료제인 신틸리맙(sintilimab)을 FDA에 승인 신청했다. 그러나 FDA에서는 보완요구서한(CRL)을 발급했다. 보완 사유는 중국인만을 대상으로 한 임상시험 데이터로 인종, 환경 등의 차이가 고려되지 않았다는 것이다.

일부에서는 중국에 대한 강화되는 견제가 규제기관 심사 방향에까지 영향을 미친 것 아니냐는 의견이다. 현재 중국의 저렴한 임상개발 비용에 따라 최대 2,000건 이상의 면역항암제가 임상시험 중인 것으로 추산되고 있다. 신약개발에 막대한 연구개발비 회수 및 이익을 내기 위해 글로벌 진출은 필수적으로 여겨지고 있다. 이러한 미국의 중국 규제 강화 정책은 생명공학 산업 투자 방향 변화에 큰 요인으로 작용할 것으로 보인다.

박봉현 책임연구원과 오기환 센터장은 보고서를 통해 “중국의 기술규제와 제로 코로나 정책에 따라 벤처캐피털 투자가 다양한 국가로 이동되는 과정에 있다”라며 “중국에 진출한 미국 및 유럽 기업들도 중국에 대한 불확실성으로 안정적 사업 운영이 가능한 국가에 관심을 보이고 있는 상황”이라고 전했다.

이어 “중국에 집중되던 투자 및 해외기업들의 진출이 한국과 주변국에 영향을 미칠 가능성이 있다”라며 “우리가 그 기회를 잡을 수 있을지 주목할 필요가 있다”고 강조했다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 케이메디허브, 창립 15주년 맞아 ‘혁신을 현... -

02 "'디지털헬스산업육성 특별법',국민건강증진... -

03 일양약품,이사회 내 3개 위원회 신설-감사위... -

04 한올바이오 HL161, 글로벌 임상 순항…“바토... -

05 리브스메드,확정 공모금액 1358억..상장후 ... -

06 에이비엘바이오, ESMO IO 'ABL503' 포스터 ... -

07 [ODC25 ASEAN] 오가노이드사이언스 아세안 ... -

08 [ODC25 ASEAN]"아세안 바이오 지각변동" 한... -

09 [ODC25 ASEAN] 오가노이드사이언스, ‘과학이... -

10 동아제약, 천안공장 ‘품질혁신센터’ 준공