뉴스

코로나19로 떠오른 ‘디지털 헬스케어’, 비즈니스모델 필요성 제기

“미국‧독일 사례를 토대로 수익창출 모델 찾아야” 지적 나와

이주영 기자 │ jylee@yakup.com

입력 2021-01-29 06:00 수정 2021.01.29 07:03

코로나19로 더욱 주목받는 디지털 헬스케어가 보건의료 전반의 효율성 향상에 기여할 것이란 전망이 이어지는 가운데, 우리나라의 경우 비용부담 문제를 해결해야 한다는 지적이 나오고 있다. 기존 체계 하에서 건강보험 수가를 인정받은 미국과, 새로운 디지털 헬스케어 법제를 구축한 독일의 사례를 주목할 필요가 있다는 것이다.

한국보건산업진흥원 보건산업브리프 322호에는 ‘글로벌 디지털 헬스케어 보험 적용과 비즈니스 모델 동향-인공지능 병리‧영상진단 의료기기 등’이라는 제목의 보고서가 지난 27일 실렸다.

이 보고서는 코로나19로 비대면 진료방식이 각광받는 가운데 ‘디지털 헬스케어’를 우리나라에 어떻게 적용해야 하는지를 해외 사례를 통해 분석했다. 비대면 진료와 함께 최근에는 인구 고령화에 따른 의료비 증가가 각국의 건강보험 재정에 부정적 영향을 주면서, 디지털 헬스케어가 재정 건전성에 도움을 줄 것으로 전망되기 때문이다.

디지털 헬스케어는 진단 및 치료의 정밀도와 효과를 향상시킬 수 있고, 의료시스템에 행정적‧재정적 부담을 가하는 만성질환 관리와 예방에도 효과적인 것으로 평가받고 있다.

하지만 이러한 디지털 헬스케어의 잠재성에도 불구하고 실제 임상 적용에는 ‘비용부담’ 문제가 존재해 대책이 요구된다는 것이다.

미국, HeartFlow FFRCT 보험 수가 인정

미국은 보험청(CMS) 건강보험 수가를 적용받은 사례로 HeartFlow의 FFRCT가 대표적이다. 이는 관상동맥 CT 결과를 분석해 관상동맥 혈액 흐름상태를 보여주고 혈관 조영술 검사가 불필요한 환자를 선별해주는 소프트웨어다.

앞서 HeartFlow의 FFRCT가 메디케어 수가를 인정받기 위해서는 IDTF 등재가 필요했으나, 독립적이지 않은 CT스캔의 일부분으로 간주돼 몇 차례 기각된 바 있다.

이에 HeartFlow에서는 보험 수가 인정을 위한 다양한 방법을 시도했다. 우선 ‘후처리 소프트웨어’라는 신청서의 용어를 ‘생리학 시뮬레이션 소프트웨어’로 변경하고, 로비 비용을 증액시켰다. 미국의사협회의 HeartFlow FFRCT 관련 행위에 대한 임시코드도 발표했다. 그 결과 건당 1,450달러의 보험 수가를 인정받게 됐다.

2018년 4월에는 영국의 NHS England에서 혁신 제품에 대한 임시 수가 프로그램인 ‘Innovation and Technology Payment Program’에 선정됐고, 그 해에 35개 이상의 의료기관에서 FFRCT를 도입했다.

최근 미국 보험청은 Viz.AI의 뇌졸중 소프트웨어인 Viz ContaCT에 대해 최초로 AL 소프트웨어 대상 신기술 추가 지불보상을 부여했다.

미국 HeartFlow는 자사의 디지털 헬스케어 제품이 별도 수가를 책정받을 수 있는 독립된 서비스임을 다방면에 걸친 노력 끝에 정부 당국에 입증했다. 특히 신기술 추가 지불보상을 통해 뇌졸중 소프트웨어에 대한 병원의 비용부담을 경감한 미국 Viz.AI는 건강보험 수가의 산업적 중요성을 보여주는 사례로 꼽힌다.

독일 ‘디지털헬스케어법’, 디지털헬스 앱 수가 부여

|

독일은 2019년 11월 디지털헬스 앱의 수가화에 대한 내용을 포함하는 디지털헬스케어법을 통과시켰다. 이 법은 디지털헬스 앱을 법정 건강보험 급여대상에 포함시켜 의사가 환자에게 앱을 처방할 수 있도록 했다.

또한 실증적 의료 효과와 관련해 입증자료가 부족한 업체의 경우, 잠정 등재 신청을 가능케 해 12개월 동안 시험기간을 가질 수 있도록 했다.

이에 따라 elevida, velibra, somnio 등 다양한 디지털헬스 앱 제품들이 정식 수가 및 임시 수가를 부여받았다. 이외에도 공황장애 치료앱 ‘Invirto’, 주관적 이명(Tinnitus aurium) 치료앱 ‘kalmeda’, 우울증 치료앱 ‘Selfapy’ 등이 임시 수가를 부여 받았다.

디지털헬스케어법은 근거기반 디지털헬스 앱에 대한 의료 수가 체제를 구축하려는 선도적 시도라는 평가다. 향후 독일이 보건의료 전달체계를 현대화하고 치료 및 간호 품질을 제고하는 중요한 계기가 될 전망이다.

독일의 디지털헬스케어법은 디지털 헬스케어 앱을 법정 건강보험의 급여 대상으로 포함하고 있으며, 특히 잠정 등재 신청도 가능하게 해 디지털 헬스케어에 적합하지 않은 기존 수가 체계의 한계도 극복하고 있다.

우리나라, 수가 체계 확립 중…수익모델 창출 필요

우리나라는 인공지능 의료기술과 관련, 보건복지부가 ‘혁신적 의료기술의 요양급여 여부 평가 가이드라인’을 통해 새로운 의료기술의 기준 건강보험 적용 여부와 건강보험 수가 판단 기준 등을 제공하는 등 제도 마련에 힘쓰고 있다.

2018년 5월 뷰노의 골연령 분석 소프트웨어가 인공지능 의료기기로 첫 허가를 받은 이후, 지난해 9월 기준 총 53개 인공지능 의료기기가 허가를 받았다. 하지만 현재 건강보험이 적용된 인공지능 의료기기는 없으며, 주로 의료기기 기업과의 B2B 형태로 비즈니스가 진행되고 있다.

디지털헬스 앱에 대해 국내에서는 수가관련 제도는 확립된 것이 없으나, 허가‧심사 가이드라인이 마련되는 등 관련 제도 마련이 진행 중이다.

지난해 9월 식품의약품안전처는 디지털치료기기 제품의 범위와 판단기준, 허가‧심사 방안 등을 담은 ‘디지털치료기기 허가‧심사 가이드라인’을 발표했다.

이에 따라 국내에서는 여러 디지털 헬스케어 기업이 디지털헬스 앱 등 디지털치료기기 개발 및 임상단계에 있으며, 디지털치료기기의 보험적용에 대한 논의가 진행 중이다.

라이프시맨틱스는 암 환자 예후 관리 프로그램인 ‘에필케어M’, 호흡재활 서비스인 ‘에필 브레스’ 개발 및 임상시험을 완료했다. 뉴냅스는 VR 기반 뇌손상 시야장애 치료제 ‘뉴냅 비전’을 개발했고, 2019년 7월 식약처의 임상허가를 받아 임상시험을 진행하고 있다. 웰트는 노인성질환인 근감소증 치료제를 개발 중이며, 에임메드는 불면증 및 ADHD 치료제를 개발하고 있다.

디지털 헬스케어의 효율성 향상을 위해서는 비용 부담 문제를 해결해야 한다는 의견이 나오고 있다. 하지만 기존 건강보험 수가 체계는 디지털 헬스케어를 포섭하는 데 한계가 있다는 지적이다. 기존 체계 하에서 건강보험 수가를 인정받은 미국과, 새로운 디지털 헬스케어 법제를 구축한 독일 사례를 주목해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

|

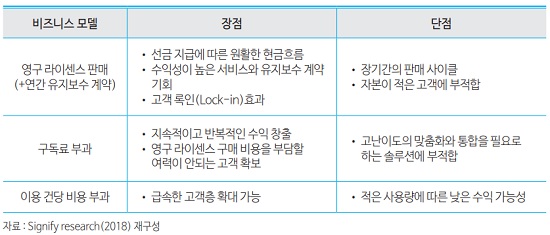

박대웅 보건산업진흥원 보건산업혁신기획팀 연구원은 “건강보험 적용이 어려운 상황에서 국내외 디지털 헬스케어 개발업체들은 제약 및 의료기기 기업과의 파트너십 체결, 병원 및 소비자에 직접 판매 등 다각도로 비즈니스 모델 발굴에 나서고 있다”며 “다만 비용 부과 방식으로는 영구 라이선스 판매, 구독료 부과, 이용 건당 비용 부과 등 일반적인 소프트웨어 모델에 의존하는 경우가 많다”고 지적했다.

이어 그는 “우리나라에서도 규제 및 수가 체계 확립이 추진되고 있으나 당장의 건강보험 적용은 어려울 것으로 예상된다”며 “디지털 헬스케어 산업을 둘러싼 글로벌 경쟁이 치열하게 펼쳐지는 상황에서 수익모델 창출이 산업계의 핵심 과제로 부상하고 있다”고 덧붙였다.

전체댓글 0개

등록된 댓글이 없습니다.

오늘의 헤드라인

-

01 현대바이오, 'CP-COV03' 뎅기열 베트남 임상... -

02 아이진, 유전자 재조합으로 제조 ‘보툴리눔 ... -

03 HLB펩, 13억원 규모 영업정지 처분 -

04 하엘,‘아시아 IPO 2025 컨퍼런스’ 1위 선정.... -

05 네이처셀 "미국에서 생명의 빛을 밝히겠습니... -

06 미국 VS 중국 바이오 긴장 고조 속 양국 합... -

07 엘앤씨바이오,동종신경 ECM '메가너브프라임... -

08 퓨쳐켐, 전립선암치료제 'FC705' 유럽종양학... -

09 제조업소 1/3, 작년 건기식 생산 전무 -

10 대한약사회, 한약사 불법조제 고발…“정부, 3...